一位跨性别者提起了劳动仲裁,她是这样胜诉的

_ *本文系读者投稿 _

三年前,当呱呱最终被南京一家国企单方面解雇时,她感到无比愤怒。她知道, “工作能力不足”只是公司的借口,真实的原因是她的性别表达不符合ta们对“男员工”的期望。

此前,公司HR和部门经理多次谈话暗示她穿着与举止“不符合公司形象”,要求她改变指甲的颜色,剪掉长发,停止使用女厕所。她被迫作出“让步”,改去周边的公共厕所,却并未改变事件的走向。在HR的不断诱导和威胁下,她坚决拒绝协议离职。

提起劳动仲裁的一年多后,呱呱拿到了属于自己的6万元赔偿金和离职款。法院认定公司违法解除劳动合同。然而, 策略性“胜诉”的代价是, 判决书中未有一处提及她跨性别的身份。 更让她失望的是,她随后提起的平等就业权诉讼和人格权纠纷诉讼,至今没有得到法院立案通知。

完善我国职场环境的多元化、平等和包容性(DEI)之路是一条漫长又艰难的道路。 呱呱胜诉的劳动仲裁、她收到的赔偿金,都是多元性别社群在这条路上向前迈出的坚实的一步。但是她杳无音信的平等就业权诉讼和人格权纠纷诉讼, 也 意味着 这条路的终点尚在遥远的远处。

求职路障碍重重,跨女被迫隐身

工作场合,她必须扮演成一个符合大家期望的“精神小伙”。只有在周末,她才能卸下伪装成为真实的自己,成为一个女孩。

呱呱是一名在日常生活中公开出柜的跨性别女性。作为一名跨性别者,她在求职路上遭遇了数不清的歧视和排斥,已经有不知道多少企业在了解了她的性别认同后直接拒发offer。一次,某公司的经理甚至直接联系到她的父母,对ta们表达“同情”;还有一次,呱呱鼓起勇气在一家大型国有银行的校招集体签约仪式上,询问公司对于跨性别员工的福利措施——然而,她的勇敢却换来了对方当场撕毁她的劳动合同。

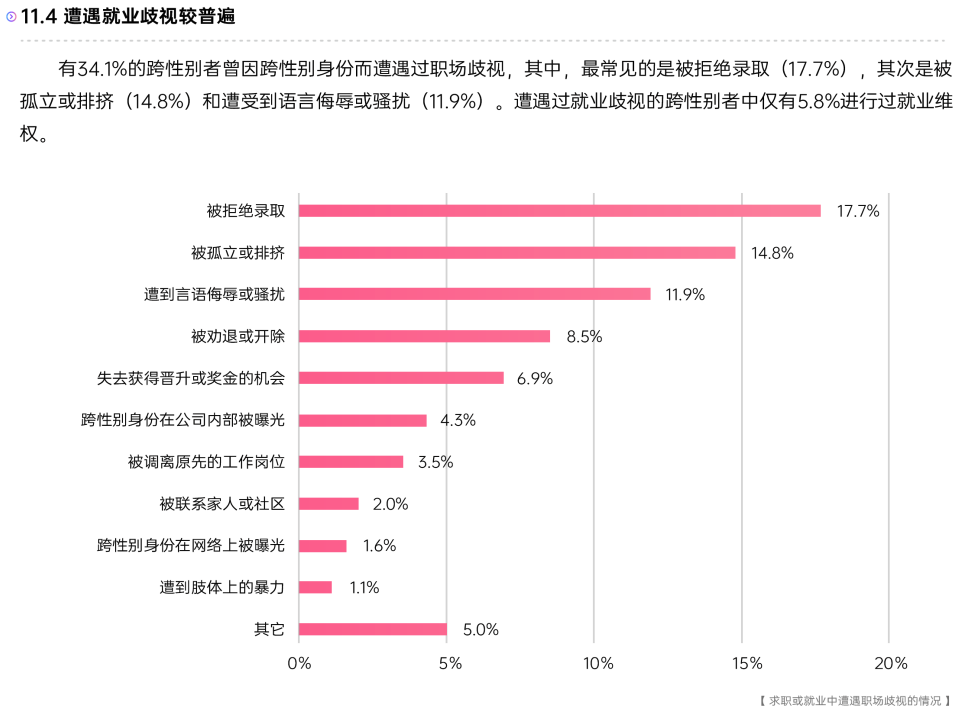

这些并不是呱呱一个人的困境,根据北同文化2021年全国跨性别健康调研报告显示, 34.1%的跨性别者在求职过程中遭遇过歧视,被拒绝录取是最为常见的情况;跨性别者的失业率是全国城镇登记失业率的2.7倍。 这些数据能够表明,跨性别者在性别市场上面临着显著的结构性障碍。

在障碍重重的求职路上,呱呱渐渐意识到,只要在入职前“出柜”,她就基本不可能找到任何心仪的工作。她已经待业太久了,在大城市的衣食住行本就是一笔不小的开销,必须往返上海才能进行的跨性别医疗更是榨干了她最后的存款。呱呱虽然极不情愿,但别无选择地开始在求职过程中对企业隐瞒自己的女性身份,最终,她入职了一家南京的国企。

虽然暂时有了经济来源,但呱呱的精神状态却每况愈下。在工作场合,她必须扮演成一个符合大家期望的“精神小伙”。只有在周末,她才能卸下伪装成为真实的自己,成为一个女孩。这种性别身份的割裂日复一日地撕扯着她,她感觉每一天都有另一个人抢夺着、过着本属于她的生活,她的焦虑和抑郁也越来越严重。躲在柜子里的生活持续了大约一年多,让她无比痛苦。

呱呱心态的转折来自于一次家庭的变故:她的爷爷离世了。她打着黑伞站在坟前,抚摸着口袋中按习俗从坟上捡回的一元硬币,真切地感受着死亡的轮廓。她顿悟了,人一生只能活一次,这辈子她就要做自己。她重振了勇气,下定决心开始了HRT(性别肯定激素治疗),同时也试着在工作场合部分地公开自己的性别身份。

在重新出柜期间,她感受到了许许多多温暖的瞬间。最开始,在某次与同事闲聊时,呱呱在犹豫之中透露了自己正在接受激素治疗,却没想到对方得知后表达了热情的鼓励和积极的支持。后来,她也尝试着和身边同事解释什么是“跨性别”。许多同事对她的衣装和性别表达表示了支持,也有同事当面表示因为厕所都有隔间,所以不介意她去女厕如厕。还有一次,在陪护母亲住院时,护士尽管看到了她的身份证,但依然将她与母亲的“患者关系”登记为“母女”。这一切的一切,都给了呱呱巨大的安慰。那时虽是冬天,可呱呱却觉得身边的温度在慢慢回暖。

“工作能力”借口掩盖跨性别歧视

“我们不希望毁掉你未来,不想把强制解除的通知书放进你的档案”。

然而,令她不适的声音也始终存在。由于家人对跨性别治疗的激烈反对,她被迫搬离家中,后来需要请假补办材料时,领导明知她的情况,仍然拒绝她的请假申请,让她心里逐渐产生不好的预感。果然,不久后,人力资源部总经理和本部门经理便来找她谈话, 要求她“整改”一系列性别表达 ;他们声称不知道什么是跨性别,只认可身份证上的性别,甚至声称 “同性恋是你的取向我们不管,但你不能遵循公司对男员工的要求就会给别人带来困扰,那是自私。”

从这天起,呱呱在大楼上班的时候,被迫去周边的公共厕所上厕所。两周后,她却再次收到责令“整改”的公司警告信。又过了两周,人力资源部开始约谈施压,只字不提“跨性别”问题,反以“工作能力不符合要求”为由,要求她协议解除劳动合同。“我们不希望毁掉你未来,不想把强制解除的通知书放进你的档案”。

呱呱的坚持换来了单方面离职通知书。公司给出的理由是“不能胜任岗位工作,经培训和调整,仍不能胜任”。呱呱感到不公和愤怒,这一次,她决定用法律捍卫自己的权利。

对此,中国政法大学人权研究院教授刘小楠表示:实践中极少见到用人单位明确以“歧视某类群体”为由解除劳动关系的情况, 用人单位总会用其他合法理由如“试用期不符合录用条件”、“严重违反用人单位的规章制度”、“不能胜任工作”等作为单方解除劳动合同的理由。

她指出,我国法律法规中明确禁止的就业歧视事由有民族、种族、性别、宗教信仰、残障、健康状况(主要针对传染病病原携带者)、身份(主要针对农村进城务工人员)7种。如果在就业歧视案件中,能够先通过劳动争议诉讼否认用人单位表面上的解除劳动关系的理由,显然更有利于在平等就业权诉讼或者一般人格权诉讼中认定用人单位解除劳动关系的真实理由是歧视,进而追究用人单位的就业歧视责任。

立法应完善“性别歧视”界定

虽然目前我国法律未明文禁止基于性别认同、性别表达和性倾向的歧视行为的诉讼,不影响当事人获得司法救济。但是理想状态下,应进行专门的反歧视立法。

2021年末,呱呱对该企业提起 劳动仲裁 ,并于2022年5月收到裁决书。南京市劳动人事争议仲裁委员会支持了呱呱的仲裁请求,裁决双方继续履行劳动合同直至到期。但该企业对劳动仲裁裁决不服,又向呱呱提起了诉讼。2023年4月,呱呱收到南京市玄武区人民法院就本案的判决(该判决已生效), 法院认定该企业系违法解除劳动合同, 但因该企业已经在同岗位招录了新员工,客观上无法继续履行劳动合同。而后,呱呱以该企业违法解除劳动合同为由,提起劳动仲裁要求支付赔偿金,经调解后获得用人单位企业赔偿金15000元。再加上离职时获得的“离职赔偿”,企业共计赔偿呱呱近6万元。

虽然得到了一定的经济补偿,但这并不是呱呱的核心诉求。她认为自己受到了歧视,受到了不公平的对待,她的人格和尊严受到了贬损,她需要公司为此赔礼道歉并承担责任。2023年6月,呱呱就遭受就业歧视问题以平等就业权纠纷为案由向法院起诉,但被法院以“平等就业权这一案由一般只适用于建立劳动关系之前”为由驳回,后呱呱又变更案由为“一般人格权纠纷”重新起诉,但石沉大海,直至2024年11月,呱呱仍未收到正式的立案信息。

对此,本案律师刘明珂表示,本案中,呱呱通过劳动争议诉讼的胜诉,获得法院生效判决认定,该企业给出的表面上单方解除劳动合同的理由,即“不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作”的不成立,该企业系违法解除劳动合同,对于呱呱继续提出一般人格权诉讼极为有利,可以大大减轻呱呱在一般人格权案件中的举证压力。但本案平等就业权和一般人格权纠纷案件都无法顺利立案,这也就 意味着呱呱要求该企业承担侵犯一般人格权的侵权责任的诉求暂时无法实现。

中国政法大学人权研究院教授刘小楠认为, 虽然目前我国法律未明文禁止基于性别认同、性别表达和性倾向的歧视行为的诉讼,不影响当事人获得司法救济。 但是理想状态下,应进行专门的反歧视立法。一方面,这些禁止歧视的事由在法律中列举,可以明确和强调具有这些特征的人群受到法律保护, 从而减少法官个人观念认识等方面的制约,避免法官以证据或者程序为由回避对歧视的认定。另一方面, 尽管性别与性别认同、性倾向关系密切,但是并不能相互替代。 将性倾向和性别认同作为禁止歧视的事由予以明文列举,才能更好地保护多元性别群体的权利。