紫外发散|后福特主义企业内的同性恋权利

原文作者:Margot Canaday

翻译:马路天使

校对:柚子

排版:Noir

引言

《酷儿职业生涯(Queer Career)》是历史学家Margot Canaday在2023年发表的作品,对20世纪下半叶美国LGBTQ+人群的工作经历进行了历史考察。从五六十年代的薰衣草恐慌时期,到90年代企业成为支持同性恋者工作场所权利最重要的主体, ** 作者讨论了作为具有特殊脆弱性的劳动力,LGBTQ+人群围绕工作所经历的剥削与团结、不安全感与意义感。 **

作者尤其关注的两个问题是,酷儿人群的脆弱性与新自由主义形成时期的工作制度之间的历史性互动,以及20世纪末美国企业对酷儿人群权益的支持是如何发生的。虽然Carlos A. Ball、Nicole C. Raeburn等人的作品,已经讨论过行动主义如何推进了90年代以来美国企业对LGBTQ+人群的支持。但《酷儿职业生涯》通过关注相对更长的时间脉络,将具有不稳定性和脆弱性的酷儿劳动者的处境放置在晚期资本主义的结构性演变中进行讨论,这仍然具有启发性。同时需要指出,虽然本书尝试关照具有交叉性身份的个体的经历,但本书对种族、阶级的关注还是远远不够,对跨儿的工作经验的关注也主要集中在后记。

《Queer Career》封面

这篇推送中,我们选译了《酷儿职业生涯》的第六章,这是全书第三部分“新自由主义时代的公民权利”的第二章,也是全书最后一章。八九十年代艾滋大流行的时代背景下,性少数者被国家几乎完全抛弃。 ** 当通过政府和法律渠道寻求权利保障在短期内几乎成为不可能,权利意识日益增长的性少数雇员在当时直接向雇主寻求权益保障和认可,并得到企业的回应。 ** 而这一切又发生在新自由主义、后福特主义高歌猛进,互联网逐渐发展,美国产业结构发生变化,工会力量进一步衰落等等时代背景下。

酷儿学者一般倾向于批判性地审视LGBTQ+权利运动与企业之间的关系,彩虹资本主义(rainbow capitalism)等概念提醒我们要对资本主义、跨国企业保持警惕。文章中讨论的历史进程说明了, ** 工 ** ** 作场所的文化变革,并不来自法律或政策的变化,也不来自政府或商界领袖的决定,这些更可能是斗争的结果而非原因。变化的发生总是取决于来自基层的努力,是不断地组织、动员、宣传和建构的结果。 **

作者呼吁我们将推动变革的企业雇员看作“活动家”,ta们的勇气与智慧和LGBTQ+权利运动的其它部分相似。与早期为友善心理咨询、性别肯定医疗、感染者权益保障等等事业努力的活动家一样,ta们大多没有接受过正式培训、得不到制度性力量的支持。之所以ta们能够带来改变,或者至少在特定时空创造出一个安全的空间,并不是因为政府或者资本家的善意,而是因为 ** ta们在共同的经历中看到了彼此的脆弱性,然后团结在一起,以具有创造性的方式组织起来,进行抵抗,并互相支持。 **

“现代LGBT权利运动的历史,并不是特权阶层与企业勾肩搭背,也不是对新自由主义的合法化,而是一个弱势群体,以及一个刚刚起步但不断发展壮大的社会运动, ** 不断用尽一切可能途径。 ** ”

今天是五一国际劳动节,purple与你分享这篇文章。 ** 我们大概很难在劳动中获得快乐,但希望我们能在劳动中获得团结。 **

**

**

《Queer Career: SEXUALITY AND WORK IN MODERN AMERICA》《酷儿职业生涯:现代美国的性与工作》,第六章〈Making the “Business Case”: GAY RIGHTS INSIDE THE POST-FORDIST CORPORATION〉〈制造“商业论证”:后福特主义企业内的同性恋权利〉节选。推送中注释均为译者注,原文参考文献、注释从略。

正文

如果对企业早期采纳家庭伴侣福利 ** [1] ** 的情况做个总体性判断,似乎是一波接一波的连续浪潮,企业似乎在按部就班地跟随竞争对手,行业间似乎也在逐一推进。然而,从实际情况看,即使在环境相对宽松的硅谷,伴随时间的推移,每个企业还是需要不断被说服。

最初采纳家庭伴侣福利的企业大多是响应员工资源小组 ** [2] ** 的要求。例如,在Sun Microsystems,通过秘密邮件列表联系的员工团体数年来一直在推动公司实施家庭伴侣福利并发布反歧视声明。“公司高管个人没有敌意,但ta们不想成为第一个吃螃蟹的人,”一位组织者回忆道,“ta们非常担心股东会怎么看。”在一向保守的惠普公司,挑战更加艰巨,那里的同性恋员工网络(GLEN)向ta们的CEO提供了大量数据,试图说明家庭伴侣福利的成本很低。在CEO拒绝了ta们的提案后,ta们请求获准与高管团队逐一会面。ta们决定不使用统计数据和图表,而是根据同性恋员工在公司的真实经历,开发并表演了“读者剧场”(reader's theater) ** [3] ** 。最终,ta们消除了对方的反对意见。即使是在社会自由主义色彩浓厚的苹果公司,董事会也两次拒绝家庭伴侣福利,而这最终又是由一群组织严密的员工一步步推动,这些员工最初通过一个几乎完全秘密的公司邮件列表联合起来。

[1]

Domestic Partner Benefits,DP benefits,为未婚但有稳定伴侣关系的员工提供与已婚员工平等的福利。

[2]

Employee resource group,ERG,是公司员工基于特定兴趣、身份或共同利益组成的员工群体,旨在为员工提供支持、促进职业和个人发展并促进公司的包容性。

[3]

读者剧场(reader's theater),是一种通过朗读来表演剧本的方式。表现中无需服装舞台道具等配合。原文中借指酷儿们对高管的说服。

员工们不仅在公司内部建立网络,还将网络拓展到了整个科技行业,这也有更助于取得进展。在当时,无数人在阅读soc.motss ** [4] ** ,ta们不仅在上面倾诉在公司内部需要隐瞒身份的痛苦和不适,还传递着改变现状的组织策略。这些网络依赖工作场所中的计算机访问,这意味着尽管跨企业的联盟容易形成,但却很少跨越阶级界线。例如,在Sun Microsystems,这些网络很难触及公司制造部门的LGBT员工,因为ta们“共享电脑,没什么隐私空间,访问权限也较少。”一般来说,那些被以“吸引最优秀和最聪明的员工”为由说服扩展福利的企业,也不会考虑生产线上的蓝领员工。因此,福利通常只会在企业总部提供,而不会是在工厂。

[4]

由程序员Steve Dyer1983年在创建的论坛,被认为可能是第一个明确的LGBTQ+互联网空间。

图中是High-Tech Gays成员参加1984年旧金山骄傲游行

然而,在白领行业中,草根活动迅速升级为更广泛的职场运动。像Digital Queers ** [5] ** 和High-Tech Gays ** [6] ** 这样的组织发起抗议,反对安全许可对同性恋者的拒绝。1991年秋,150人参加了在旧金山举行的首届同性恋者职场议题大会(Lesbian and Gay Workplace Issues Conference)。在全国同性恋工作组(NGTF)职场项目的支持下,1993年在斯坦福大学举办的职场会议有330人参加。科技行业代表性很强,太平洋煤气与电力公司(PG&E)、雪佛龙和太平洋电话电报公司都有参与会议。第二年,该团队在斯坦福大学以Out and Equal为名再次召开会议。大约同一时期,出现了两份出版物——《Working It Out》和《The Gay/Lesbian/Bisexual Corporate Newsletter》,它们为职场中的活动人士提供了能量输出的方向。华尔街计划(The Wall Street Project)推动了股东为同性恋权利采取行动。该项目针对Cracker Barrel餐厅开展了长达十年的高调行动,因为该餐厅公然解雇了中西部和南部的十一名同性恋员工。

[5]

1992年成立的非盈利组织,为LGBT组织筹集资金并向其捐款,以便其能够升级网络技术并增强互联网访问能力。

[6]

1983年在美国加州成立的社会组织,由受雇于技术行业的同性恋者组成。

这场蓬勃发展的职场运动最重要的创新之一是采用标准化准则,来评估公司为同性恋员工(最终也包括跨性别员工)营造的氛围。这些准则由全国同性恋工作组(NGTF)多年前制定,包括几个基准:包含性倾向的书面非歧视政策;家庭伴侣福利;承认同性恋小组;包含性倾向的多元化培训;市场营销的敏感度;以及对艾滋病事业的支持。这是作者Grant Lukenbill和财务顾问Howard Tharsing的创意,ta们系统性地从企业收集这些基准信息,然后以“同性恋价值指数”(Gay/Lesbian Values Index)的形式提供给同性恋消费者。Lukenbill后来在此基础上增加了一个关于跨性别问题的指标,并在1990年代维护这份企业名单,后来这个名单被人权运动基金会(Human Rights Campaign Fund)接管,并更名为为企业平等指数(Corporate Equality Index)。公司的评级成为员工施加压力的另一个重点,加速了职场平等政策的推广,使其超越了硅谷和其它领先行业,如娱乐业和金融服务业,向更多的《财富》500强企业普及。

这一切的发展速度之快,怎么强调都不为过。1989年,旧金山商会召集的商界人士委员会认为,家庭伴侣福利的采纳“可能要等到几十年后”。然而仅仅十年内,美国最大的企业中,就已经有八十三家为员工的同性伴侣提供了家庭伴侣福利。许多其它企业也已经制定反歧视政策,或承认了同性恋员工团体。这与联邦政府形成了鲜明对比,在那里,日益复杂的游说活动未能在反歧视立法上取得类似成效。与劳工运动的对比不那么尖锐,但依然鲜明。例如波士顿同性恋劳工活动者网络(GALLAN)和纽约同性恋劳工网络(LGLN)的草根行动,与Lotus和Bell Labs两家企业的同性恋组织活动一样,都是受到1987年华盛顿大游行的启发。但正如“Pride at Work”组织的创始人Nancy Wohlforth所观察到的,除了一些进步的工会外,同性恋权利的草根行动常常被企业高层的“老男孩网络”所阻碍。而在建筑行业,历史学家Miriam Frank指出,到1990年代末,组织公开的LGBT工会核心小组“甚至还不是一个概念”。

1986年,Lotus公司赞助首届波士顿艾滋徒步活动

企业领域能更快取得进展的原因是什么?莲花软件(Lotus)和贝尔实验室(Bell Labs)的案例又揭示了什么?其中一个原因可能是科技行业的特点。争取工作场所权利的运动最早在这里取得成功。虽然硅谷的企业的管理层确实是由白人男性组成,但它们并非由“老男孩网络”经营的传统企业。这些企业的环境带有反主流文化的色彩,起初在性别上就表现得相当打破常规,例如,早期的计算机编程主要是女性的领域。此外,这些公司对打破传统的人表现出较高的包容性。莲花软件(Lotus)的Margie Bleichman记得有位同事在办公室隔间里养了一只仓鼠。Margie Bleichman曾在1980年代担任苹果公司总法律顾问,在她的描述里,那段岁月的典型代表是那些戴着耳环、染着紫色的头发的才华横溢的程序员。

Birch断言,如果你有才华,“没人会在乎”。这种观点在一定程度上适用于跨性别女性Lynn Conway,她是一位极具才华的计算机科学家,其研究开启了微芯片设计领域的革命。1960年代末,她完成性别过渡后被IBM解雇,随后RCA也拒绝了她的求职。但她在后续的工作中继续向人事部门公开自己的身份。这种公开是获得安全许可所必需的;她的过去在背景调查中不可避免会被揭示,因此她需要人事部门的支持。尽管她重新开始工作时,职级比以前在IBM低几级,但所有后来的雇主在得知她的真实身份后仍然聘用了她,她也逐步恢复了职业地位。即使是对于像贝尔实验室(Bell Labs)的Henry Baird这样没有紫色头发的人,计算机领域似乎也特别吸引LGBTQ群体。“某种意义上,从事高科技工作的人……身处受过良好教育的年轻人之中,ta们思想开放且自由。”用多元化培训师Brian McNaught的话来说,所有这些因素使计算机行业“百花齐放”。

然而,实验性的开放文化本身并不意味着公开出柜就是安全的;在20世纪80年代,只有少数人敢于在这些公司公开身份。正如贝尔实验室(Bell Labs)和莲花软件(Lotus)的情况所示,简陋的电子邮件和网上公告板至关重要。这些基于Unix的技术让行业内的员工能够绕过长期困扰同性恋政治的一个问题——所谓的“幽灵选民”问题。这是一个典型的第22条军规式的两难境地,如1989年的法学学者Barbara Case所观察的,“在保护措施存在且社会态度发生变化之前,许多同性恋者理所当然地害怕出柜。”“但是,除非同性恋者让政治家知道ta们的存在,否则ta们作为一个群体的力量就会被掩盖,从而很难获得立法支持。”因此,美国第一个同性恋游说组织的创始人抱怨,“在那个年代,让身处专业领域的同性恋者参与同性恋政治几乎是不可能的。”1995年,一位职业顾问在《人事杂志》(Personnel Journal)上解释说:“一个人对自己的同性恋身份认同越强烈,ta就越不可能将自己定位为某个领域的专业人士。”因此,事实上,职业生涯与参与“政治”之间存在着明显对立。

因此,在电子邮件促进企业内部秘密的同性恋组织活动之前的几年,一位男士写信给全国同性恋工作小组的执行主任,敦促她联系他的雇主,保诚保险公司(Prudential Insurance),争取该公司通过一项保护同性恋员工的非歧视声明。他详细说明了该如何赢得辩论,但最后写道:“我希望你在追求这一目标时,能掩盖我的痕迹。”仅仅几年后,同性恋员工们就开始联合起来,自己向雇主提出ta们的诉求。ta们被艾滋病危机政治化了,也目睹ta们在技术领域工作的同事失去安全许可,有时甚至是失去工作。但似乎同样重要的是,类似soc.motss和League!gg这样的几乎私密的电子通信方式,使ta们能够悄无声息形成安全、低调,但至关重要的群体性聚集。我们现在认识到,社群彼此发现并集结以及由此开启的巨大政治可能性,正在逐渐成为一种越来越普遍的现象。这正是社交媒体的力量,但当时没有人知道要这样命名它。“如果我们当时有足够的勇气和智慧注意到这一点,并且更早、更快地推动它,那会怎样呢?”Henry Baird对贝尔实验室(Bell Labs)早期的同性恋组织活动感到好奇,并不禁感叹道,那时贝尔实验室(Bell Labs)拥有“世界上最好的电子邮件系统”。可能没有人能看到这一更广泛的现象,因为单单是找到彼此、提出诉求,最终公开身份并接近管理层,这些工作就已经消耗了所有精力。并且其实这一切也是以极快的速度进行,就像互联网后来改变了时间观念一样。

90年代初到中期,同性恋员工小组和家庭伴侣福利在硅谷迅速传播,这种情况表现得淋漓尽致。那时,曾经是经济实验边缘的企业已经成为经济的主导性部门,而高科技领域之外的更为古板、历史悠久的公司开始将硅谷视为一个模范。硅谷的一些做事方式,包括肯定同性恋员工的政策,相对快速地扩展到其它《财富》500强公司。尽管伴随着这些发展,电子通信仍然是一个重要工具,帮助酷儿人群相互发现并认可彼此,同时保护隐私和维持一个谨慎的状态。《电子邮件——你为什么需要它》,是1993年冬季版《同性恋/双性恋/企业通讯》(Gay/Lesbian/Bisexual Corporate Letter)的头版文章。在早期,随着行动主义在美国企业的广泛传播,有时还是企业业务板块的其它部分的信息技术(IT)人员来组织ta们的同性恋同事。

除了IT部门外,多元化办公室也常常帮助将硅谷针对酷儿员工的人事实践推广到美国其它企业。除了电子邮件和相关通信技术的出现外,另一个促进LGBT政策在美国企业中传播的重要因素,是1980年代到1990年代初发生的从平权行动 ** [7] ** 向多元化(diversity)的转变。这一转变首先是由罗纳德·里根(Ronald Reagan)当选总统引发的,他的当选突然终止了使用平权行动政策来纠正针对女性和少数族裔的歧视的行动。在那几年,平权行动的法案的执法工作几乎停滞不前,但法律已在公共和私营部门的人事及人力资源部门建立了巨大的影响力。在美国企业,平等就业机会办公室的工作人员迅速采取行动挽救ta们的工作计划,主要通过采纳多元化的叙述,并将其与民权法律及合规性“切割”。ta们坚称,多元化关乎业务效率和成为首选雇主,而不是繁重的法律要求。ta们认为,未来最有竞争力的企业将是那些最有能力运用日益多元化的劳动力资源的企业。这些倡导者在1987年得到了《2000年的工作场所》(Workplace 2000)报告的帮助,该报告由里根政府的劳工部委托撰写,预测到世纪末,移民和少数族裔的比例将不断增长。到了1990年代初,多元化咨询已成为一个蓬勃发展的业务,企业斥资数百万聘请顾问和培训师,并将管理层薪酬与多元化基准挂钩。

[7]

affirmative action,也译作平权法案、肯定性行动,是一套法律、政策、指导方针和行政惯例,“旨在终止和纠正特定形式歧视的影响”,这些行动往往侧重于获得教育和就业机会,特别考虑历史上被排斥的群体(维基百科)。

因此,在20世纪80年代末和90年代初,同性恋员工争取工作场所权利的努力,与行业内多元化管理的兴起,两种趋势在出现的时间上完美契合,也彼此结盟。回溯到1970年代,同性恋组织就否认对平权行动有任何兴趣,理由是这不切实际。当没有人知道有多少同性恋者时,如何设定配额或目标?同性恋者又如何在不公开身份的情况下要求采取平权行动呢?ta们提出的替代方案后来被称为“商业论证”(business case)。全国同性恋工作小组声称,对同性恋的歧视实际上“是对雇主的一种惩罚,因为它导致企业无法雇用符合要求的雇员,并损害了在职同性恋雇员的生产力。”换句话说,在提出工作场所的权利要求时,同性恋员工并没有“从种族角度进行推理”,而是更多地参与到市场话语中。到了1990年代,一种观点已经明确形成,即同性恋者在企业问题上最有效的推动方式是始终将焦点放在商业上,这样才能推动ta们在公司内的利益。而这种对同性恋雇员有益的情况,对平等就业机会办公室的官员们可能也是有利的——将被民权法案排除在外的的同性恋者纳入多元化举措,使得平权行动政策的缩减反而感觉像是一种扩展。社会学家Lauren Edelman指出,多元化话语包括了“一系列未被任何法律明确涵盖的特征”。它代表了一种“弱化了的公民权利理想”,但其影响却更为广泛。

旧的平等就业机会和公民权利的执行模式有时会对LGBT员工有利,但通常只是间接的。在有反歧视法的州,这种好处可以更直接地体现出来,但由于治理和管理水平较低,反歧视法实际上仍然相当脆弱。换句话说,地方和州级的民权法律对同性恋者的保护不足,因为这些条款常常用严重妥协的语言书写(例如明确反对同性恋),或者悄悄地写进去,以至于很少有人知道法律的变化。相比之下,多元化政策即使代表了一种弱化和私有化的公民权利,对同性恋者来说也是一种直接的、有时甚至是巨大的改善。随着时间的推移,同性恋议题被明确纳入公司内部的多元化举措中。同样重要的是,多元化举措为LGBT员工在美国企业的平等就业机会办公室中带来了强有力的盟友。Ethel Batten ** [8] ** 是LEAGUE ** [9] ** 创始人心目中的英雄,Janet Axelrod ** [10] ** 同样收到LOTUS的同性恋员工小组的组织者的高度评价,这些并非偶然。正如社会学家Frank Dobbin所观察的,平等就业政策是由人事经理在实际操作中制定的。例如,拉姆达法律辩护和教育基金会(Lambda Legal Defense and Education Fund) ** [11] ** 在当时建议那些希望说服ta们的公司提供家庭伴侣福利的人,找一位“友好的人力资源官员”。

[8]

曾任AT&T等企业的人力资源部门的多元化负责人,在促进一系列LGBTQ+包容性政策中发挥重要作用。

[9]

LEAGUE是AT&T的贝尔实验室的员工成立的同性恋员工资源小组。

[10]

曾任Lotus公司的人力资源副总裁,推动该公司制定了针对同性伴侣的福利政策。

[11]

Lambda Legal ,是一家美国民权组织,致力于通过影响力诉讼为美国的 LGBTQ 人群和 HIV 感染者实现完整的公民权利。

因此,在寻求解释大企业对同性恋职场权利反应之迅速与灵活的原因时,我们发现,最初的电子邮件为隐秘的群体提供了组织起来的技术基础,而从平权行动到多元化的转变则在企业的平等就业机会办公室中为这些早期组织提供了天然的盟友。但是,除了组织活动的技术和战略盟友提供的推动之外,这些活动人士也在推动另一扇已然开启的门。为什么当政府和劳工运动中相应的人都没有作出反应时,美国企业高层的“老男孩网络”却选择了回应?

企业没有义务把自己的的记录向历史学家开放,这对企业来说无利可图。这使得我们很难深入探究企业的意图。但如果冒险对仍在进行中的社会变革进行猜测,一个可能的解释是,企业之所以能相对快速地响应LGBT员工的诉求,是因为这些员工非常符合晚期资本主义的模板。历史学家和经济社会学家刚刚开始理解20世纪70年代兴起的“第三次工业革命”,这场革命将福特主义时代与后福特主义时代区分开来。推动这场转变的因素包括全球化和工作外包、美国和欧洲制造业的衰退与服务经济的崛起、技术创新、金融化和投资模式的变化等。正如Jacob Hacker已经讨论过的,这个社会时期的另一个特征是旧的社会契约的消亡,“这一契约的影响范围超出了它的实际覆盖范围。”从第二次世界大战结束到1970年代中期,旧的契约一直支配着经济,它以高工资、体面的福利和工作保障为交换条件,换取员工对公司的忠诚以及对劳工激进主义的压制。在蓝领和白领阶层,“养家糊口者”的工作通常是终身的,家庭工资 ** [12] ** 的概念被视为神圣不可侵犯。福特主义时代的关键词是依附、稳定和安全。

[12]

family wage,指足以养活一个家庭(通常是核心家庭,包括配偶和孩子)的工资,基于男性养家糊口的模式。

正如Hacker所指出的,许多人被排除在 福特主义带来的福利之外。 事实上,福特主义经济分为核心和边缘两部分,边缘部分以低工资和工作无保障为特征,也就是现在常说的“不稳定性”。 这部分经济领域大量涉及非洲裔美国人、女性、移民,以及那些外显的、可见的酷儿。 地理学家David Harvey解释说,“虽然将主要由白人男性组成的、高度工会化的劳动力与‘其它部分’进行切分对劳动控制大有益处,但也导致了劳动力市场的僵化”,这给雇主造成了困难。 1970年代,随着竞争的加剧和劳动力过剩,雇主开始寻求摆脱这些昂贵的对初级工人及其家庭的终身承诺。 在随后的几年里,仍然依附于这种永久全职工作的“核心”雇员群体不断缩小,兼职、临时和分包工作变得更为普遍。 企业也逐渐摆脱ta们曾经声称的照顾员工家庭的大部分责任。

社会学家Gerald Davis把这种现象称之为“职业之死”。但在对这一现象的广泛讨论中,一个事实被忽略了:同性恋劳动者的处境实际上可能一直是“核心”部门不稳定性的先兆。尽管这些劳动者有时能从福特主义时代稳定的高薪工作中受益,ta们更多时候是系统内的后备劳动力,很容易在商业周期出现轻微低迷时被挤出就业市场。例如,一位20世纪中叶的观察者写道,他在他认识的同性恋者中观察到不同程度的“经济不稳定性”,这些人“目前因为时局尚好,还有份工作,但一旦时局变坏,就会陷入经济困境”。他的这番话并不针对特定社会阶层,在社会经济地位的不同阶层都适用。如果雇主留心观察,往往很容易发现,同性恋者是公司办公室的临时工——无固定依附、临时性的,从某种意义上说,是可被驱逐的。ta们的脆弱性使ta们更容易被以特定方式被剥削,因此,ta们为所工作的公司带来了独特且有价值的资产。ta们为公司努力工作,但也知道,如果对职业发展过于雄心勃勃,ta们就会面临风险。同时,ta们也可以加班加点或者轮班工作,可以随时为公司出差,或被调往全国各地。那些有伴侣的同性恋者也表现得和单身一样。作为一种常态,ta们是福特主义体制下的灵活工人,ta们与工作场所的联系比典型的“组织中的”男性或女性脆弱得多,ta们的身份认同和持久的情感联系都建立在工作场所之外。

因此,随着灵活资本主义的到来,LGBT员工完美地嵌入新的范式。我们无从得知,雇主是否是通过观察本行业中那些几乎是透明柜的同性恋者,获取了这些重新配置工作的想法——比如,将白人男性也视为临时、无固定附属的劳动力。至少,最早将灵活资本主义作为雇佣关系模型的企业和那些最早推进同性恋权利的企业之间存在有趣的重叠。这些变化几乎同时在硅谷发生。而最后一批承认LGBT员工权利的企业是哪些呢?那些“旧经济”或重工业部门,也是离灵活生产模式距离最远的部门。

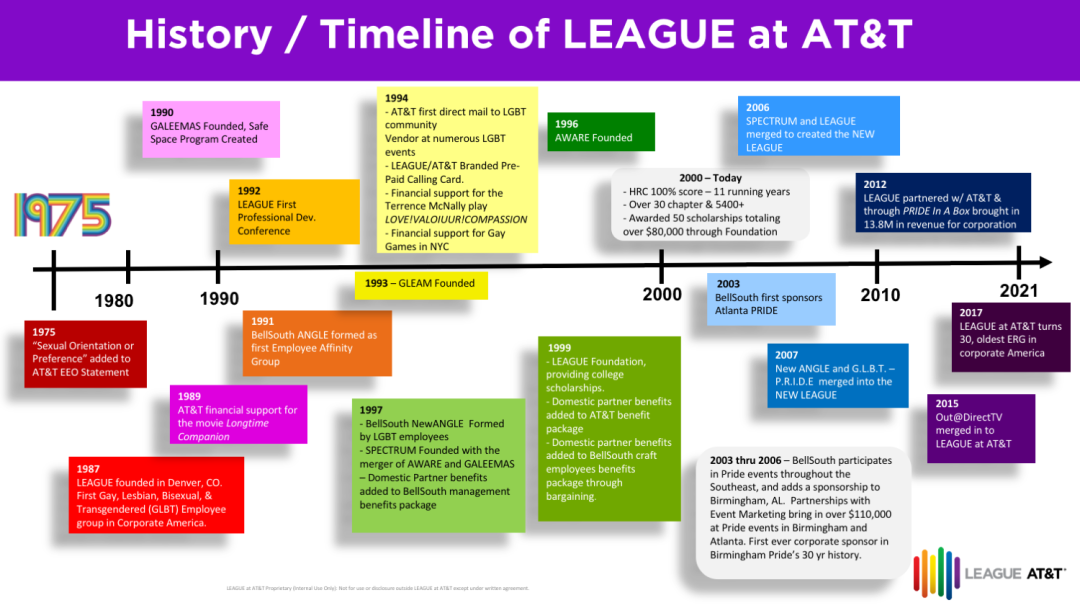

AT&T的LGBTQ+员工资源小组LEAGUE的历史发展时间线

企业是否挪用了同性恋权利?同性恋权利是不是与企业为伍?这实际上关于历史学家如何看待20世纪末美国企业在同性恋权利上的显著转变,以及如何评估美国最私有化的一个社会运动,而重要的是,不要忽视那些最初推动这些变化的人。我们应该将LEAGUE和Lotus三人小组 ** [13] ** 的创始人视为活动家,这实际上是提醒我们,正如“挪用”框架所暗示的那样,企业领域的进步并非来自雇主的自愿行动,而是在新动员的雇员群体的要求下才发生的。虽然LEAGUE和Lotus的成员可能看起来或听起来不像我们所想象的同性恋解放运动或者ACT UP时代的同性恋活动家,ta们并没有在街头抗议顽固不化的雇主或者谴责企业的忽视,但ta们在自己所处的环境中承担了巨大的风险,表现出勇气。Henry Baird含泪回忆说:“我们坚定顽强,我们直言不讳,我们不会在公共场合哭泣,”但是,“你并不会真的感到安全。你总感觉自己在边缘取得了一丁点进步,而这一切随时可能消失……一切都可能倒退。”

[13]

指80年代末在Lotus公司积极推动公司通过家庭伴侣福利政策的3个人组成的小组,她们3位都是女性。

像所有的活动家一样,ta们的政治活动在事后看来也是一片混乱,而且可能产生了一些非预期的后果。同性恋权利运动在战术上具有灵活性,采取了诸如游说、诉讼、股东行动主义和直接行动等等方式,同性恋权益倡导者还“直接与雇主协商,以获得反歧视的内部政策”,这是其它任何民权团体都未曾采用过的方式。这种对企业的特殊依赖源于由被国家抛弃造成的特殊脆弱性。没有任何其它少数群体在工作中拥有如此少的正式法律保护,因此,同性恋者相当有说服力地争辩道,处于隐蔽和恐惧中的人无法成为有生产力的劳动者。这个商业论证很快就被接受了。事实上,企业对同性恋权利快速的、可见的拥护,可能实际上削弱了更广泛的反歧视立法的论证,因为在反对反歧视立法的理由中,第一条证据往往是同性恋社群被认为是拥有权力的、富裕的。与广泛的反歧视立法相反,企业提供的保护只是修修补补,使得中上层阶级的同性恋者在战后从最不可见的群体成为最显眼的群体。有色人种、跨性别者,以及许许多多的南方人、农村居民和生活在非进步州的人,几乎仍然像以前一样脆弱。这似乎证实了Lisa Duggan对“新自由主义平等政治”颇具影响力的批判,认为它“与资源的持续向上分配相互配合。”

2020年,美国最高法院裁定《民权法案》中禁止性别歧视的规定同样适用于基于性倾向和性别认同的歧视。图为法院外集会的命中,标语内容为“WE THE PEOPLE MEANS EVERYONE”(“人民意味着每一个人”,“we the people”是美国宪法前言的前三个单词。)

但是,这种论断大概关注的是短期变化?从长期来看,如果没有企业的参与,过去三十年间文化观念发生的前所未有的转变几乎是不可想象的。直到最近,企业也几乎是唯一一个在规模上与政府相当、支持酷儿人群的全国性实体。这种关系的潜在影响远远超出了在企业内工作的人。例如,如果没有《财富》500强在过去几十年对同性恋工作场所权利的大力宣传,婚姻平等或军事禁令的废除 ** [14] ** 似乎难以想象。开放兵役和同性婚姻虽然是略显保守的目标,但这还是提醒我们,私营部门的进步可能反过来促进国家政策的变革,而政策变革具有广泛的影响力。这种动态影响所发挥的作用不断显现,例如奥巴马总统颁布保护联邦工作人员的行政命令 ** [15] ** ,也例如平等就业机会委员会(EEOC)推动诉讼以确立民权法第七章的性别歧视禁令适用于LGBT员工——这一法律理论最近刚刚被最高法院确认 ** [16] ** 。在经济不稳定性不断增长的背景下,扩大法律保护的实际意义仍然是一个悬而未决的问题,我们将在尾声中更详细地探讨这一问题。更直白地说,这些长期被剥夺基本权利的公民并没有拒绝“新自由主义在种种限制下提供的机会”,但这丝毫不会贬低ta们的勇气,反而揭示了公民权利有时是如何通过市场逻辑发展的,无论结果是好是坏。

[14]

在2010年12月,美国参众两院通过并由前总统奥巴马签署废除了针对同性恋参军的“不问不说”政策。该政策1994年出台,具体内容为:美国政府不支持同性恋者参加军队,但军队中的长官不得询问军队成员的性倾向(不问);同时,同性恋者只要不主动表示他们的性倾向(不说),长官就不得试图揭露、驱逐同性恋者。可参见 《译文|兵役并非权利,亦非正义》 。

[15]

2014年7月,美国前总统奥巴马签署行政命令,禁止联邦政府承包商基于性倾向或性别认同进行歧视。

[16]

2020年6月,美国最高法院裁定,1964年《民权法案》中禁止性别歧视的规定,同样适用于基于性倾向和性别认同的歧视。