ACT UP的真实故事:解放力量中的女性——萨拉·舒尔曼的新作

ACT UP的真实故事:解放力量中的女性——萨拉·舒尔曼的新作

引言

上一篇世界艾滋病日发出的推送中( 点击跳转 ),我们分享的文章讲述了一位活跃于抗议一线的活动者自身的欲望、爱情、恐惧与和解, 但值得注意的是全文缺少除白人男同之外的视角,而这并非特例。 女性在ACT UP运动中的身影总是被淡化和隐去,而今天分享的文章则讲出了她们的故事。

关于LUX

Lux是一本面向大众的社会主义女权杂志,成立于2021年。名称来源是罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg),她是德国马克思主义政治家、社会主义哲学家和革命家,德国共产党创始人之一,起草了德国共产党党纲。本文选自2021年8月出版的第二期。

Lux第二期的封面

封面人物为印度劳工活动家诺德普·考尔(Nodeep Kaur)

1

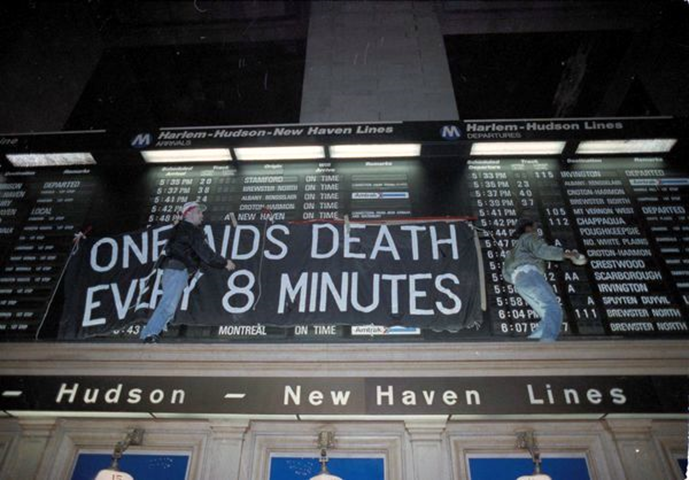

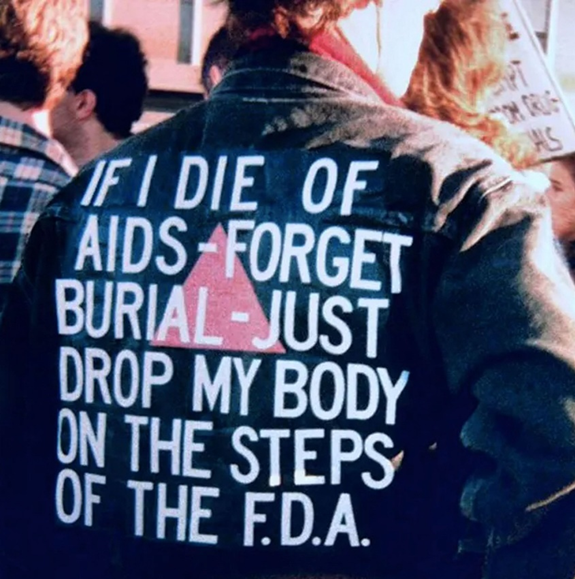

在 ACT UP 口述史网站上,第一个出现在人们眼前的是 ** 卡特里娜·哈斯利普 ** (Katrina Haslip)的面孔,她神情深沉而坚定。 ** [1] ** 这张照片中,她没有穿 ACT UP 的T恤,没有拿扩音器,没有任何说明指认她为活动家。这是一系列图片中的第一张,随后是 ACT UP 历史上更具冲击力的影像: ** 装死抗议[2] ** 和逮捕、纽约大主教约翰·奥康纳(John O’Connor)的脸旁标着“ ** 认认你的人渣 ** (scumbag,也指安全套)”的抗议标志、“ ** 每8 ** 分钟就有一 ** 名艾滋病感染者死亡 ** ”(One AIDS Death Every 8 Minutes)的横幅高悬于曼哈顿中央车站 ,以及大卫·沃纳罗维奇(David Wojnarowicz)的夹克衫。如果了解艾滋病行动主义的历史,你可能知道这件夹克上的写着什么, “如果我死于艾滋病——别埋了——就把尸体扔到F.D.A(食品和药品管理局)台阶上吧” (IF I DIE OF AIDS – FORGET BURIAL – JUST DROP MY BODY ON THE STEPS OF THE F.D.A.),但你很可能不知道卡特里娜·哈斯利普是谁。

编者注:

[1] https://actuporalhistory.org/,网站现已改版,首页是采访视频动图合集。

** [2] ** 又叫躺倒抗议,抗议者经常用这种方式占领一片地区并避免被执法机关赶走。

卡特里娜·哈斯利普(Katrina Haslip)在1990年针对美国国立卫生研究院(NIH)的抗议活动中手拿扩音器

ACT UP 口述史网站(https://actuporalhistory.org/ )改版后的新首页

哈斯利普是一名曾被监禁的黑人穆斯林女性,一位组织者。虽然她是一名感染艾滋病毒的女性,但当时美国疾病控制与预防中心(CDC)在官方描述中尚未承认女性也会被感染。CDC没有纳入有子宫感染者的特有症状(例如宫颈癌、盆腔炎、细菌性肺炎、心内膜炎、慢性酵母菌感染以及T细胞计数低于200), ** 这意味着如果一名女性感染了HIV并遭受上述症状的折磨,她不仅收不到医保赔付,而且也没资格领取社保残障津贴。 ** 因此有了这样一句抗议口号, ** “已死但未残” ** (dead but not disabled)。HIV阳性的女性也被禁止参加临床试验, ** 因为她们的“生育潜力”是个麻烦 ** 。此外,被监禁的女性感染者无法获得治疗,并受到其他囚犯的污名化。正是在监禁期间,哈斯利普得知自己呈HIV阳性。她创立了ACE(艾滋病咨询与教育),为在囚与出狱后的女性感染者提供支持。她也是 ACT UP 的成员。

纽约大主教约翰·奥康纳(John O’Connor)的脸旁标着“认认你的人渣(scumbag,也指安全套)”的抗议标志

“每8分钟就有一名艾滋病感染者死亡”(One AIDS Death Every 8 Minutes)的横幅高悬于曼哈顿中央车站

大卫·沃纳罗维奇(David Wojnarowicz)的夹克衫

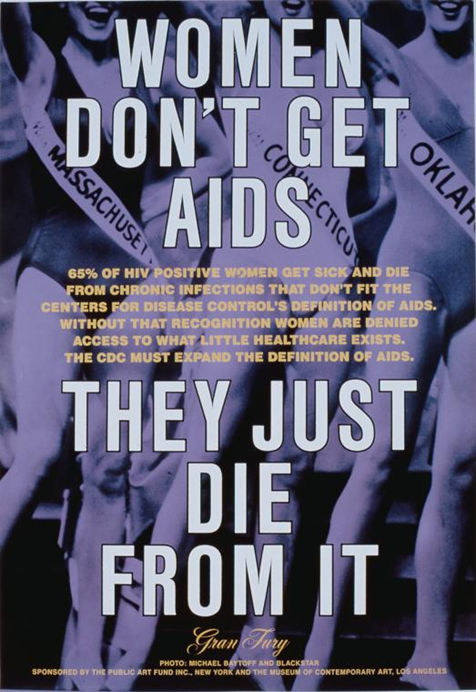

与其他组织者、律师、医疗从业者和女权主义左派老将一起,哈斯利普要求CDC改变对艾滋病的定义,以便为女性提供相关的研究、治疗和药物试验。 ** 她们的直接行动运动长达四年,由有色人种女性、贫困女性、曾经被监禁的女性和女同性恋者领导,一起聚集在在“女人不会感染艾滋,我们只是死于艾滋”(Women Don’t Get AIDS, We Just Die from It)的口号下。 ** 当CDC最终承认并扩大了诊断标准时,哈斯利普已经病重至无法出席新闻发布会。另一位女性感染者代她宣读了一份声明:“我并不感到开心。这些改变因为我们才发生,而你们任由我们死去。”她于1992年12月2日去世,而CDC正式更新定义的时间是1993年1月1日。

由Gran Fury(致力于通过公共艺术项目解决艾滋病危机的团体)创作的海报,图中黄字为: 65%的HIV阳性女性死于不符合CDC对艾滋病定义的慢性感染 。如果不承认这一点,这些女性甚至没法获得现有的那一丁点医疗保健服务。CDC必须扩大对艾滋病的定义。

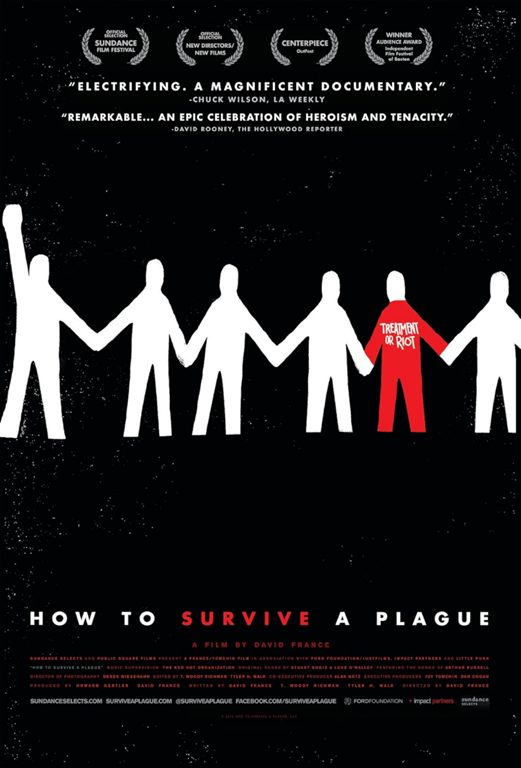

** 在有关艾滋病的主流叙事中,女性很少成为主角。 ** 在大卫·弗朗斯(David France)2012 年获得奥斯卡奖提名的关于ACT UP的纪录片《瘟疫求生指南》(How to Survive a Plague)中,你不会了解到卡特里娜·哈斯利普或其他女性感染者,如艾里斯·德·拉·克鲁兹(Iris De La Cruz)、菲利斯·夏普(Phyllis Sharpe)或玛丽娜·阿尔瓦雷斯(Marina Alvarez)。就像其他许多反映艾滋病危机的电影一样,弗朗斯的这部影片以个别白人男同为中心,这些人通常有钱又受过教育,与官僚和制药巨头斗争,成功赢得更好的药物和更长的寿命(给那些和他们类似的人)。 ** 比起讲述混乱而真实的集体斗争与团结,孤胆英雄挺身反抗不公的叙事更悦耳、更安全。 **

《瘟疫求生指南》(How to Survive a Plague)

真相被记录在由吉姆·哈伯德(Jim Hubbard)和莎拉·舒尔曼(Sarah Schulman)整理的ACT UP口述史项目中,包括186份在世ACT UP成员的采访记录。选择卡特里娜的照片作为首页,向档案的访客们传达了明确的信号: ** 她出现在这里,是为了挑战关于“谁改变了美国艾滋病面貌”的主流叙述,是为了扩大对艾滋病患者(people with AIDS)的理解(或者定义,如果你愿意这么说)。 **

将卡特里娜·哈斯利普(Katrina Haslip)这样的人物提升到与拉里·克莱默(Larry Kramer)等人同等的地位,不止是将边缘化的声音移向中心的问题。关键不仅在于代表性和包容性,还在于诚实的叙述;没有像她这样的女性,ACT UP绝无可能成功。 ** ACT UP被认为是美国基层政治中最成功的组织活动之一,但如果没有一窥参与者的全貌,我们就无从理解它是如何运作的。 **

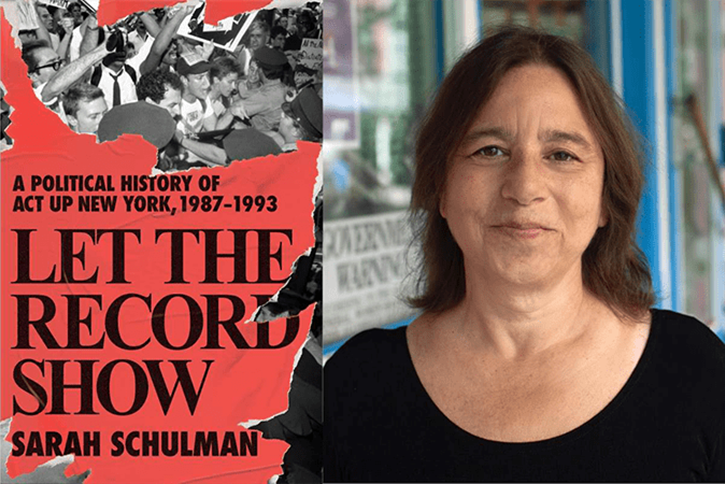

在她的新作 ** [3] ** 《让记录说话:1987-1993年间ACT UP纽约的政治史》(Let the Record Show: A Political History of ACT UP New York, 1987-1993)中,活动家、作家莎拉·舒尔曼(Sarah Schulman)通过ACT UP采访档案,讲述了一段比以往更包容、更复杂的艾滋病运动史。 ** 在700多页的著作中,舒尔曼让ACT UP成员为自己发声,他们相互冲突、争吵、谈论组织管理、闲聊、提问、哭泣、回忆他们的胜利以及快乐有趣的时刻,并哀悼他们逝去的伙伴。 ** 人物来来去去,不时在记忆中重现,创造出舒尔曼所说的“消失和显影的风景”。她展示了这个组织是如何的名副其实:解放力量的艾滋病联盟。尽管她从自己在ACT UP的经历中汲取了灵感(1987年至1992年间她是ACT UP的活跃分子),但她并未把自己的记忆置于历史发展的中心,而是更多地自居为普通成员而非领导者;因此她的项目既是对历史记录的充实,也是一种必要的伦理修正。

编者注:

[3] 首次出版于2021年5月。

《让记录说话:1987-1993年间纽约ACT UP运动的政治史》(Let the Record Show: A Political History of ACT UP New York, 1987-1993)和作者莎拉·舒尔曼(Sarah Schulman)

舒尔曼“让记录说话”的方法是利用口述史,让ACT UP内部成员得以发声,并使他们能够建立起一种关于“如何一起共同做出改变”的叙事。ACT UP的成员加入了反映他们身份、才能和兴趣的亲密团体和核心小组;在采访中,每个人都回忆了各自的参与和运动。如此大规模地考查ACT UP过去的历史,意味着结论出自多元叙事。尽管《让记录说话》并不是论战性的,但莎拉·舒尔曼的每本书都有一个论点。在本书中她表明, ** 虽然ACT UP的变革力量始终是联合性的,但女性活动家的参与仍然是其成功的核心,也是该组织破裂时的部分原因。 **

舒尔曼打破了目前为止只授予艾滋病危机时期白人男同的英雄叙事(参见:《瘟疫求生指南》How to Survive a Plague、《平常的心》A Normal Heart、《天使在美国》Angels in America和《幸运之子》The Great Believers),并就白人性(whiteness)、金钱和权力在争取解放的斗争中所扮演的角色提出实际的问题。她强调人们是如何汇聚在一起的,包括那些直接受到病毒影响的人,如注射吸毒者、流浪者、遭遗弃者、被监禁者,当然还有白人男同性恋;以及那些风险较小但拒绝置身事外的人。正如舒尔曼所观察到的, ** “这些人无法对历史性的灾难袖手旁观。” ** 激励她写作的问题意识不只是ACT UP中的人们是如何聚集在一起发挥力量的,还有ACT UP行动前后人们的身份问题;换句话说, ** 是谁做出了改变,以及他们是如何做到的。 **

卡特里娜·哈斯利普(右一)参与ACT UP在国王县医院的抗议活动(原文配图)

《让记录说话》讲述HIV阳性的平民科学家和专家、艺术家、针具交换和住房倡导者、酷儿青年组织者、妇女和有色人种的故事,特别是著名的亲密团体“多数派行动”(Majority Action)。她的著作充满新的发现,我甚至觉得对于那些在场者来说也是如此。我惊讶地发现,在1970年代,早在1981年5月18日同性恋报纸《纽约原住民》(New York Native)和1981年7月4日《纽约时报》(New York Times)那篇著名文章报道艾滋病毒之前,流浪者就使用了街头术语 ** “瘾君子肺炎” ** (junkie pneumonia)和 ** “萎缩症” ** (the dwindles)分别描述肺囊虫肺炎(pneumocystis pneumonia)和消瘦综合征(wasting syndrome)这些艾滋病感染者中常见的症状。换句话说, ** 艾滋病只有先影响到拥有医保的白人男性后,才会被主流关注,并迅速被病理化为“同性恋癌症”(gay cancer)。 ** (当你听人说21年是艾滋病流行“40周年”时,不要忘了这个过程。)舒尔曼没有将这些揭示视为花边新闻,而是认为其证明了边缘社区拥有自己的知识、以及拥有自身经验权威的人也可以是“专家”。

事实上,ACT UP认为感染者自身就是艾滋病的专家,他们在与美国食品和药物管理局(FDA)、CDC、以及安东尼·福奇(未来的新冠沙皇和媒体宠儿)的冲突中反复捍卫这一立场。这种以感染者为中心的方法源于女性健康运动(Women’s Health Movement),一场1960和70年代的女权主义运动,旨在推动女性更好地了解和掌控自己的身体。女性健康运动的老将进一步影响、塑造和领导了ACT UP。事实上, ** 舒尔曼在她书中最重要的举措是消除了这样一种误解,用她的话说:“一些英勇的白人男性独自扭转了艾滋病危机,女性之所以重要是因为她们是男性的照护者,而有色人种则根本不存在。” ** 她认为,女性(尤其是女同性恋,还包括“在当时认为自己是女性的跨性别男性”)才是ACT UP历史的中心。

舒尔曼将ACT UP的成功归功于女权主义者,特别是女同性恋者的组织经验,以及她们被剥夺金钱和权力的历史(而白人男同则更容易获取)。“从某种意义上说”,舒尔曼指出,“男同分离主义(植根于对异性恋男权的渴望)不得不让步于与女性一起工作和生活…… ** ACT UP中的男性不仅可以自由地做自己,也因为艾滋病,他们终于可以以一种前所未有的方式,自由地爱女性、学习女性、倾听女性(尤其是女同)。” ** ** 感染艾滋的白人男同放弃了向上流动、同化和尊重的梦想,能够与那些没钱没权但依然互爱互助的女同性恋者团结起来。 **

2

ACT UP发起了一场争取身体自主权的集体斗争。其核心信念是, ** 艾滋病感染者必须有权为自己辩护,有权决定哪种治疗方法适合他们(即使选择微不足道),并教育自己和他人。 ** 在人类应受到关心、尊严和照料的要求中,ACT UP继承了残障活动家、共产主义组织者和黑人解放运动的工作。

ACT UP最有影响力的领导人之一是玛克辛·沃尔夫(Maxine Wolfe),她是左翼和女权主义组织团体的资深成员,其中包括“种族平等会议”(CORE)和“反对种族主义、反犹主义、性别歧视和恐同联盟”(CRASH)。因为异性恋女权主义者对所谓“女同性恋分离主义” ** [4] ** 感到恐慌,沃尔夫和舒尔曼一起被赶出了“堕胎权和反绝育滥用委员会”(CARASA)。快进到80年代初,沃尔夫发现自己与那些拒绝参与应对艾滋病新问题的女同性恋者存在分歧。

编者注:

[4] Lesbian separatism,指与男性和直女切割,但包括政治认同为女同的女性。

玛克辛·沃尔夫(Maxine Wolfe),据称她最喜欢的事之一就是“因为干好事而被捕”(getting arrested for a good cause),比如图中是她在1997年纽约市的ILGO(爱尔兰男女同性恋组织)抗议活动中笑对被捕。

女同性恋活动人士在很大程度上受到国家的忽视,有时还受到异性恋女权主义者的不信任,她们准备以DIY(自助式)的心态、草根组织的技能进行反击,并且不指望那些白人男同认为自己有权获得的权力体系。任何称职的活动家都知道,技能本应分享。在一场位于纪念斯隆- 凯特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering)里,关于如何采取直接行动的辩论中,沃尔夫的发言赢得了ACT UP成员的尊重。根据她作为左翼活动人士的经验,她建议该组织向进入医院的医护人员分发传单,以使他们明白抗议是针对医院而不是工作人员的。沃尔夫塑造了ACT UP的优先事项,即 ** 直接行动、将无组织者组织起来并组建联盟,同时阻止她认为浪费时间的行为,例如形成自上而下的统一原则、寻找先锋而不是大众,以及就每项决定达成共识。 **

沃尔夫和舒尔曼都是带着女性健康运动的经验来到ACT UP的。舒尔曼 ** 在关于医疗保健权(及其平等获取机会)的斗争中画出了一条主线,即社会主义女权主义团体 ** ,如“反绝育滥用委员会”(Committee Against Sterilization Abuse)、“堕胎权和反绝育滥用委员会”(CARASA),以及1978年脱胎于后者的“生育权全国网络”(Reproductive Rights National Network)。在本书附录中的ACT UP纽约大事年表里,舒尔曼提到了1979年通过的《海德修正案》(Hyde Amendment),该修正案禁止那些提供堕胎服务的诊所获得联邦资助。其潜在影响之一是,它阻碍那些几乎没有其他渠道的人获得堕胎医疗保健,包括接受医疗补助者、退伍军人、被监禁者、拘留中心的移民和保留地的原住民。 ** 反对海德修正案和其他侵犯女性身体自主权的斗争,为ACT UP确立了争取获得护理的权利、以及让个人决定自己需要什么护理的权利的先例。 **

玛克辛·沃尔夫(右)和她的女儿艾米(Amy)(原文配图)

** 因为你的身体属于你,所以你必须学会如何照顾它,如果你能让其他人也这样做,那就更好了。 ** 《让记录说话》收录了最初从事DIY健康服务提供工作的ACT UP成员证词。玛丽Marion Banzhaf)和里萨·德南伯格(Risa Denenberg)都是塔拉哈西女权主义女性健康中心(FWHC)的成员,该中心是一个来访者友善的医疗诊所,也是解决包括避孕、堕胎和巴氏涂片检查 ** [5] ** 等女性健康问题的一站式服务站。FWHC将医疗保健教育视为一种政治教育形式。“我们四处走动,展示我们的子宫颈,并向女性展示如何使用窥器 ** [6] ** ”,德南伯格描述道,“我们还做堕胎手术……(每周)18到 20 次,有时多达 30 到35次”。班扎夫回忆: ** “我们绝对是女性健康运动中的左派。我们会参加计划生育会议,并对抗他们的人口控制政策,我们会说,女性应该能够随心所欲地生育任意数量的孩子。” ** 多年后,面对选择生育的女性HIV感染者所遭受的污名化,班扎夫和其他人又重申了这一观点。

编者注:

[5] Pap smears,用于检查子宫颈癌等疾病的诊断方式。

** [6] ** Speculum,也称为诊查器、开张器,是用来诊查身体孔口,如阴道、肛门、鼻孔、耳道、口腔的医疗器材,会针对不同的身体孔口设计不同的外形。其中用于检查阴道的器具称为窥阴器,因其形状类似于鸭子的嘴,故又称鸭嘴钳。

玛丽Marion Banzhaf)参与ACT UP在国王县医院的抗议活动(原文配图)

里萨·德南伯格(Risa Denenberg)在展示阴道窥器(speculum)

班扎夫和德南伯格都谈到了,FWHC的DIY精神如何塑造了她们关于 ** “人们不仅可以成为自己的倡导者,还可以是自己的护理提供者” ** 的想法。尽管德南伯格最终成为一名注册护士,但正是与其他女性的合作学习赋予了她提供服务和教育的技能。当有女性因严重的盆腔炎、阴道疣、慢性酵母菌感染、月经不规律和异常的巴氏涂片检查结果(这些都是艾滋病相关症状)来到诊所就诊时,这些经验被证明是至关重要的。 ** 尽管对该运动做出了这样的贡献,但像班扎夫和德内伯格这样的女同在女性健康运动中难以崭露头角,并且不得不努力扩大运动的目标,使其不只关注堕胎问题。 **

从呼吁由女性主导决定何时以及是否怀孕的生育权利运动,到ACT UP的以感染者为中心的护理和专业知识的视角,有一条明确的意识形态主线。德南伯格解释说: ** “我视女性健康运动使女性拥有了身体所有权。我认为 ACT UP 开始、扩展并创造了这样一个整体理念:人们有权决定他们获得什么样的医疗保健服务。” ** 与残障人士权利运动一样,ACT UP也秉承 ** “没有我们的参与,就不要替我们做决定” ** (nothing about us without us)的理念。这些运动都推进了个人有权做出知情决定,以及免受强迫和怠慢的自由。

“没有我们的参与,就不要替我们做决定”(nothing about us without us)是残障运动中广为流传的座右铭

1989 年 3 月,德南伯格和班扎夫以及凯伦·拉姆斯普拉彻(Karen Ramspracher)主持了为期一天的座谈会,讨论 ** 艾滋病运动可以从女性健康运动中学到什么 ** 。这将“阐明女性用来建立女权主义行动主义的具体策略。” 正如拉姆斯普拉彻所说,“这种智慧已经存在,让我们快速传授它,而不是重新发明轮子。”座谈会的直接成果之一是合作编写了《女性、艾滋病和行动主义》(Women, AIDS, and Activism)手册 ** [7] ** ,该手册概述了专门针对女性感染者的医疗保健信息,并详细介绍了病毒传播、种族和族裔、毒品使用、监禁、怀孕、性工作、双性恋和安全性行为等问题。顺便说一句,佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)写她与HIV阳性伴侣进行安全性行为的文章大受欢迎。 ** 另一个直接结果是技能分享:ACT UP男性成员学会了女权主义组织方法和策略。 **

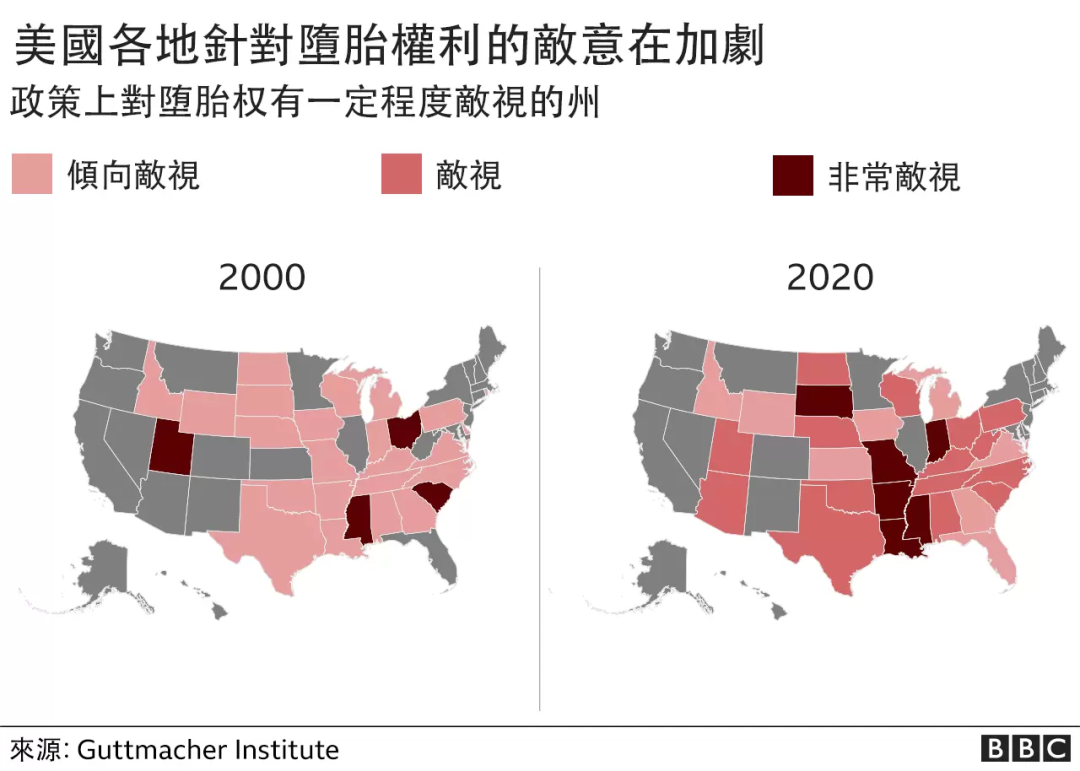

** ACT UP 和妇女健康运动的女同 ** ** 性恋者都明白是: ** ** 要实现身体自主,就需要集体解放(这也是自由主义支持堕胎模式的不 ** ** 足)。毕竟 ** ** ,零散的个人权利总是可能受到阻碍或剥夺。 ** 就在我写这篇文章的时候,最高法院刚刚同意审查密西西比州 15 周堕胎禁令的合宪性,该案件将重新考虑罗诉韦德案 ** [8] ** (Roe v. Wade)和宾州东南部计划生育组织诉凯西案(Planned Parenthood v. Casey)。

编者注:

[7] 手册网址:

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39076001144000&view=1up&seq=9

[8] 保守派占多数的美国最高法院在2022年推翻了罗诉韦德案,美国女性的堕胎权不再受宪法保护,而是由各个州自行决定。这意味着,近一半的州将重新对堕胎权进行限制甚或禁止。

感谢左翼女权主义组织者的帮助,ACT UP在 80 年代末就已经装备了交叉性理论框架(intersectional framework),大约就在柏莉·坎秀(Kimberlé Crenshaw)创造这个术语的同时。尽管一些 ACT UP 成员一头扎在他们的行动主义上,但舒尔曼反复强调,ACT UP中有很多人认为他们参与的是同一场战斗,特别是涉及身体自主权和医疗护理权方面。 ** 事实上,堕胎权利组织“女性健康行动和动员”(WHAM!)与ACT UP共同发起了最著名的直接行动之一,即在圣帕特里克大教堂举行的“制止教会”(Stop the Church)示威活动。 ** 1989 年 12 月 10 日,面对奥康纳红衣主教及其恐同、厌女和普遍敌视的影响,ACT UP和WHAM!在弥撒期间冲进了教堂。舒尔曼指出,这次行动的成功得益于与行动和方法结合的集体领导,“艾滋病是混乱的”,她写道,“那些被艾滋病防治斗争所吸引的人都是反传统的。”

五千人聚集在圣帕特里克大教堂前,抗议罗马天主教大主教区反对艾滋病教育、分发安全套和堕胎权

示威者被警察带离教堂

美剧《姿态》(Pose)第二季也复刻了这一经典时刻

3

舒尔曼认为, ** 类似“阻止教会”行动的直接对抗运动,无意中使同化主义(assimilationist)的同性恋权利议题(如结婚和参军的权利)看起来更容易接受。 ** 如果说对抗是 ACT UP作为一个致力于直接行动的组织的使命的一部分,那也很容易理解为什么该组织最后分崩离析,他们在 ** 谁有资格“上桌” ** 的问题上也出现了冲突。1992 年,当致力于加强HIV&AIDS研究的“治疗与数据(T&D)委员会”从ACT UP中分离出来,成为自主的非营利组织时,一些成员质疑T&D活动家是否实际上一直在利用他们与CDC和安东尼·福奇的联系帮助女性艾滋感染者,或者T&D的胜利是否更多地围绕舒尔曼所说的 ** “道德渗透系统” ** (ethical trickle-down system), ** 该系统最终将使所有艾滋感染者受益,即使早期受益者主要是有钱有势的白人男性。 ** 舒尔曼没做出孰是孰非的判断,而是引用了《纽约时报》在2019 年的一篇文章,其中指出“在全世界3500 万艾滋病毒感染者中,女性占比略高于半数,并且该病毒是育龄女性死亡的主要原因。” 此外,女性“在治疗试验中的占比中位数为 11%”,在抗逆转录病毒药物试验中占比 19%。 ** 在治疗的可及性方面仍然存在性别鸿沟。 ** 如果人们知道,舒尔曼所指出的“截至2001年,纽约ACT UP中几乎所有HIV阳性的女性,除了一名已确认的幸存者外,都已经死亡”,那么艾滋病是一个女权主义问题就显而易见了。

渗透系统(trickle-down system)

舒尔曼将ACT UP的分裂点部分归因于围绕1991年076号临床试验的争论,该试验试图在孕妇身上测试“叠氮胸苷” ** [9] ** ,以确定它是否可以阻止艾滋病毒从母亲传染给婴儿。该试验在新泽西州纽瓦克进行,那里是首次发现儿童感染艾滋病病毒的地方,也是全国女性感染比例最高的地方。076号实验的主要受试者将会是黑人女性。由于女性艾滋感染者中绝大多数是贫穷的有色人种女性,许多医学界的黑人女性领袖都在推动试验的进行。舒尔曼写道:“关键的问题是,是否应该将所有艾滋感染者都视为同等重要,包括母亲们……HIV阳性的孕妇是否应该被视为‘传染媒介’(vectors of infection),主要是根据其潜在孩子的未来血清状况来判断?” ACT UP的一些人认为, ** 与女性健康运动的DIY精神相反,包括许多艾滋病非营利组织在内的新机构,削弱了围绕同意和感染者自决的女权主义标准。 **

编者注:

[9] 也称“齐多夫定”,简称AZT,是一种抗逆转录病毒药物,是第一种用于治疗艾滋病的药物。

编者注:076号实验的结果最终在1994年发表于新英格兰医学杂志(doi:10.1056/NEJM199411033311801),结果表明AZT可将HIV的母婴传播风险降低67.5%

Schulman 列举了该试验的争议点:是否应该有安慰剂要求、参加药物试验是否被认定为接受医疗保健服务、服用AZT是否能防止胎儿感染HIV但使母亲对未来的治疗产生抗药性,从而是将胎儿的优先级置于母亲之上?还有一个事实是,ACT UP中的许多女性都有参与反对滥用绝育运动的经验。简而言之,有关该实验争论的核心是生育正义,以及妇女是否有权生育孩子并享有自己的医疗保健服务。在 ACT UP内部,经年的紧张而不懈的斗争达到了顶峰。正如舒尔曼指出的那样, ** “HIV阳性的有色人种孕妇现在的处境与几年前的白人男同性恋者一样,依靠参加试验才能与医疗机构和专业人员取得联系,获得可能有毒或者无用的药物,并让她们的孩子也面临同样的情况。” **

直到今天,ACT UP 成员对076号实验的影响仍存在分歧,包括T&D的标志性人物马克·哈灵顿(Mark Harrington)在内的一些成员,将母婴间传播率的下降归因于此次试验;而包括沃尔夫在内的其他人认为,它对母婴传播率的影响微乎其微,而且需要在“拯救婴儿”和“可能对未来治疗产生抗药性,进而杀死女性”之间进行权衡。 ** 这个社群已经不仅因为他们的行动主义,还因为埋葬他们的朋友和同志而精疲力尽,这场争论更进一步加剧了社群内部的紧张关系。 **

本着慈悲精神,舒尔曼拒绝评判任何人为维持自己生命所做的努力,其中包括治疗活动人士。在整本书中,舒尔曼强调了ACT UP成员的人性,他们的各种人际冲突很少发展为彻底的排斥或驱逐——即使成员偷窃、磕了药再来参加新闻发布会、或谎报自己的HIV状况。 ** 在他们状态最好的时候,ACT UP成员像对待伤痛中的战友一样对待彼此。 **

交叉性的联盟和团结的行动使ACT UP成为一个独特的、包罗万象的组织,但终究还是脆弱的。你没法苛求他们一直保持愤怒,毕竟时间来到了“你的痛苦我感同身受”(I feel your pain)的克林顿时代。然而,舒尔曼书中的一个特定时刻让我震惊。治疗活动家吉姆·艾戈(Jim Eigo)感慨道: ** “一家制药公司的副总裁在1990 年告诉我,他认为美国的医疗保健系统如此支离破碎,为国民提供的服务如此糟糕,以至于在新世纪来临前,我们无疑将拥有全民医保。” **

编者注:在1992年3月27日位于曼哈顿的一次竞选筹款活动上,ACT UP成员罗伯特·拉夫斯基(Robert Rafsky)质问当时还是总统候选人的比尔·克林顿(Bill Clinton)“我快要死于艾滋病,而你却要死于野心。”克林顿最终回应道,“你的痛苦我感同身受”(哦?真的吗?)。不过这次对抗最终使HIV/AIDS问题得以进入其总统竞选议题,而且还是拉夫斯基为其起草的。

将未能实现全民医保的责任置于那些苦苦求生的人肩头未免太过分。但我们很难不去想象,如果 ACT UP的联盟再强大些,如果要求药品审批的运动最终演变成要求全民医保的抗争,结果会怎样? ** 如果对我们国家最边缘人群关照的诉求,能够导向对所有人的关照,结果会怎样? **

4

尽管舒尔曼在她的书中为许多叙述留下了空间,让 ACT UP成员的证词来决定故事的走向,但很明显,她对女性组织者所作出努力的关注是一种修复性实践。因为 ACT UP总是在与时间赛跑,所以女性和有色人种成员不会花时间提高意识、大肆宣扬或谴责;相反,她们“管理 ACT UP的大量资源(资金、团体能量和热情,以及更难以捉摸的关系网),并用于主要帮助妇女、穷人和有色人种的项目。” ** 即使不能全部活到享受胜利果实的那一天,她们还是完成了自己的工作。 ** 在一个更真实的世界里,我们应该记住卡特里娜·哈斯利普,就像记住拉里·克拉默一样。

哈斯利普的故事清楚地表明了两个事实。 ** 首先,由于医疗和政府的忽视,边缘人群受到流行病的影响最为严重,因此有保障的全民医保是不可或缺的。其次,赢得全民医保需要一场大众运动。 ** 这正是我们需要舒尔曼扩张ACT UP历史的原因:为了“团结”的信念,我们要亲眼见证它付诸行动,并见证它的成功。

《让记录说话》并没有提供一个统一的ACT UP叙事。就像舒尔曼的许多作品一样,包括她的硬冷派(hardboiled)女同性恋侦探小说、她的社会现实主义小说、她对士绅化和家庭恐同症的非虚构类探索,她提出了一些问题,关于是什么造就了人们,以及是什么促使他们行动。在这里,她提出了以上论点和挑衅,但没有给出答案,而是提供了行动主义的定义,并向我们展示了如何将这个定义付诸实践: ** 行动主义是“在我们共同变革的问题中,理解我们个体经验的过程。它创造秩序,揭开真相,并让人们能够理解那些原本让人感到难以承受但又无从解决的系统” 。 ** 这些记录表明,变革是可能的,看似不可能的联盟可以使变化发生,而且即使在病人和被剥夺者中,借助团结也可以建立起力量。 ** 她记录的是过去,驻足纪念的是逝者,这部作品却是是为未来而作。 **