世界艾滋病日|ACT UP时代的爱情: 关于艾滋行动主义、酷儿家庭和欲望的思考

世界艾滋病日|ACT UP时代的爱情: 关于艾滋行动主义、酷儿家庭和欲望的思考

作者: Brett Cameron Stockdill

来源: QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking

时间: 2018年春

https://doi.org/10.14321/qed.5.1.0048

翻译/编辑: 老狐狸

校对: 柚子

排版: Gelato

引言

每年12月1日是世界艾滋病日,其标志是红绸带,以此表示对HIV阳性者及与他们共同生活者的关怀与接纳,并团结一致对抗艾滋。至今,艾滋病毒已感染8560万人,并造成4040万人死亡。好在随着相关知识和卫生措施的普及,自1995年高峰以来,新增艾滋病毒感染人数已同比减少 59%。随着检测和治疗方案的普及,86%的感染者清楚自己的染病情况,其中89%的感染者正在接受治疗,且接受治疗的人中93%的病毒量都得到了控制(数据来自UNAIDS)。 只要早发现、早治疗、规范用药,持续将体内病毒量控制在检测水平以下,感染者的生活质量和预期寿命几乎都不会受到影响。

但在最初流行的十几年,由于有效药物的空缺以及政府的无所作为,艾滋病是当时人人避之不及的可怕疾病。除了疾病本身带来的痛苦外,这种恐惧也给本应是受害者的感染人群带来污名和歧视,歧视的内化又带来自责和焦虑,进而影响及时检测和治疗,最终可能导致病情的隐瞒和进一步传播,最终加剧了1980年代的艾滋病危机。

面对政府、大众媒体、医疗机构和其他机构的忽视、歧视和不作为,酷儿活动家们于1987年愤而成立了艾滋病直接行动组织——艾滋病解放力量联盟(AIDS Coalition to Unleash Power),简称ACT UP。 该组织致力于通过直接行动、医学研究、治疗和宣传来改善艾滋病感染者的生活,并努力改变立法和公共政策。其行动特点是激进的酷儿式集体抗议活动,例如把自己绑在股市交易所的VIP区来抗议药物垄断,堵住FDA(药监局)的门口迫使谈判,躺满教堂的走廊抵制主教“禁用安全套”的洗脑,把同伴的骨灰洒进白宫的草坪指认“杀人凶手”,十分精彩。

电影《每分钟120击》(120 battements par minute)讲的就是ACT UP巴黎分会的故事。另有一部纪录片《在愤怒中团结》(United in Anger: A History of ACT UP)讲述了该组织的历史。 而今天分享的文章则讲述了一位活跃于抗议一线的活动者自身的欲望、爱情、恐惧与和解,作者在文中分析了族裔、阶级、性别等因素是如何交织在一起影响不同人的生命历程,而我们也能在他的讲述过程中一窥这种结构性的力量。

关于作者

布雷特·卡梅伦·斯托克迪尔(Brett Cameron Stockdill)是一名HIV阳性的酷儿教师、学者和活动家。现为东北伊利诺伊大学(Northeastern Illinois University)教授,研究方向包括关于HIV/AIDS的社会学研究、社会公平问题及社会运动。

↓下面为正文部分

摘要

1994年,我是芝加哥ACT UP的成员之一,同时也是一名社会学博士研究生,还在那一年坠入了爱河。通过这篇文章,我试图以酷儿社会学的视角,探究行动主义(activism)、学术研究、酷儿家庭以及个人欲望之间的交织关系。在这一系列的经历中,我探究了艾滋病恐惧症(AIDSphobia)的动力及对其的抵制。本文的素材来源主要是一门社会学本科课程的讲义,第一版撰写于1996年,此后几乎每年都会更新。我也引用了我在1998年和2000年分别写的两篇未发表的手稿。更深层次的自省,来自于我对自己从1994年到2000年间的日记和私人信件的回顾,这帮助我更好地理解我的经历、思考和感受。我曾在学术会议上分享过这篇文章的部分内容,每一次反馈都使得我的酷儿社会学框架更加完善。最后,我还结合了关于HIV/AIDS、社会不平等和集体行动的学术研究,并从黑人和拉丁裔女权主义者的证言中汲取了特别的灵感。

1994年9月:心跳漏一拍

在芝加哥的一个暖的夜晚,我与Tim、Julia和其他朋友一起去当地的gaybar跳舞,先是在Big Chicks,然后是Berlin。两年来,我一直在西北大学(Northwestern University)研究艾滋行动主义(AIDS activism),采访了芝加哥、洛杉矶和纽约市的艾滋病活动家们将近50次;还加入了艾滋病直接行动小组ACT UP/芝加哥监狱问题委员会,将面对HIV/AIDS时那种被忽视、被“种族灭绝”的愤怒,转化为引人注目的酷儿式抗议。病态的恐同症和伴随艾滋病危机而来的死亡引发了我对艾滋行动主义运动的兴趣,尤其是应用黑人女权主义视角观察恐同症、种族主义、阶级和性别如何交织,如何影响这场危机和随之而来的社会运动。在美国,近一百万人被HIV感染,超过二十七万人死亡,其中大多数人和我一样是男同性恋。那段时间里,只有和朋友以及其他酷儿们聊天、喝酒和跳舞的时光能给我紧张的神经些许安宁。

在Berlin跳舞的时候,我看到了一个帅气的男人——他矮小精壮、橄榄色皮肤、深色头发。我们四目相接,然后聊起天。Noel有一双淡褐色的大眼睛、轮廓分明的五官和丰满的嘴唇。他散发出一种沉稳的自信,笑容灿烂。 我们聊天、跳舞、接吻、交换电话号码。 我在日记中写道:“甜蜜,也许有点天真/幼稚。” 他是一个非常特别、非常美丽的男人。 ** 和他在一起让我的心跳漏一拍;我觉得我可以每小时跑一百英里,跳十英尺高。 **

一周后,我去Noel的公寓吃晚饭。我既紧张又兴奋,穿好衣服,乘坐El(芝加哥高架地铁),然后步行走到他位于布埃纳大道的公寓。我带了一瓶酒。他在门口迎接我,带着羞涩的微笑,让我感到温暖、小鹿乱撞。他有一头浓密的黑发,我很快就爱上了梳理他的头发。他沉迷于撸铁,且努力得到了回报,拥有一副令人惊艳、坚如磐石的身材。

在他做完晚饭后,我们一边聊天一边听音乐。他的公寓一尘不染。Noel注重家中每一个细节——自己挑选颜色并粉刷的墙壁、家人和朋友的镶框照片、大部分家具自己翻新过、挂了窗帘、以及精心摆置的蜡烛和摆件。他为我们的烛光晚餐做了烤鸡配杂粮、玉米、沙拉,还有自制的香草蛋糕作为甜点。我们聊音乐、家庭、作为同性恋者的经历,以及其他的生活点滴,比如对有组织宗教的共同不信任。

Noel告诉我,他的母亲是委内瑞拉人,父亲是意大利人;母亲是家庭主妇,而父亲是大学教授。他的家人最后在伊利诺伊州的一个大学城定居,在那里他曾和一个女人结过婚,有一个七岁的女儿。现在他已经离婚了,作为IRS(国税局)审计员的大部分工资都用于支付抚养费,并定期去看望他的女儿。我记得我当时在想:“多么有爱心、负责任的同性恋父亲啊!” 我喜欢孩子,成为一个充满爱心且有趣的同性恋继父的想法激起了我的兴趣。

Noel对于我认为重要的事情也很感兴趣,特别是左翼政治活动,那时我正在ACT UP/芝加哥监狱问题委员会进行活动。这很令人鼓舞,因为很多男同对这些议题并不感冒。在 1994 年,男同对ACT UP的支持有所下降,而该组织本身也因死亡、悲伤、倦怠和不断变化的政治格局而衰退。Neol已经因艾滋病失去了几位朋友,而他之前的一位情人也是HIV阳性。他说他自己是阴性的,但前一年查出了胃癌;我很高兴他现在的状况已经有所缓和。我也是HIV阴性,虽然一些朋友已经死于艾滋病,但还没有失去最好的朋友或恋人。我还告诉他最近我和一个HIV阳性的人约会过,他很可爱,但最后并没有回我电话。 ** 我们又聊了聊我的艾滋行动主义运动。我们打趣、大笑......晚餐很美味,我洗了碗。盐洒在了厨房的地板上,我们一起清理干净。 **

单身三年半后(这对于28岁来说,着实是一段很长的时间),我不能自已地幻想着与Noel的幸福生活。打扫完厨房后,我们站起来,盯着对方的眼睛,然后接吻。厨房里的那个吻是温暖的、湿润的、充满激情的。我紧紧贴在他的身体上,舌头在口中彼此缠绕,性感极了。我感到快乐和安全。强烈地被某人吸引,同时他也被我强烈地吸引,这种感觉简直不可思议。我一直希望能与灵魂伴侣分享我的生活,现在我相信,我已经找到他了。

我们在Noel的沙发床上过夜。我在日记中写道:“我们温柔地做爱了好几个小时……我感到被照顾,被关心,甚至被爱。我的意思是我们想要和彼此在一起——就这么简单。”我们整夜在彼此的怀里打盹、轻吻、听着他的呼吸声。第二天早上,他给我做了法式香草咖啡,加了糖和牛奶。 ** 我通常不喝咖啡,但那天早上我喝了,很美味。 **

我回到公寓去换衣服,拿上学用的书本等。当我乘坐El 前往西北大学校园时,突如其来的爱恋之情让我激动且眩晕。有人关心我,我也关心他。我迫不及待想再次见到Noel。那种温暖、悸动的感觉持续了一整天,不管干什么都充满激情。 ** 我等不及回家给他打电话,等不及与他肌肤相亲,等不及感受安全、感受被关心、感受被爱。 **

1994年10月:去见密歇根的家人们

我们乘坐开往密歇根州伊普西兰蒂的美铁火车,去见我生命中的两位挚爱,我的兄弟Darin和我最好的朋友Carla,他们曾经是(现在也是)生活伴侣。Noel的胃癌复发了,他在火车上拿出一个小棕瓶,里面是吗啡。他的胃一定痛得可怕。我陪他聊了一路,试图让他从疼痛中分神。

Darin和Carla来车站接我们,他们与我有着相同的激进左翼和酷儿政治观点。Carla的家人在她遇到Darin之前的几年就已经是我的家人了,我很高兴能带着恋人去见这两个特别的亲人。当Darin和我去买晚餐时,我兄弟说:“所以,他是个小帅哥,不是吗?”Carla的妈妈Pilar夸赞他有一双美丽的眼睛。我们一边看视频一边吃饭。Pilar做了美味的萨尔瓦多菜pupusas(塞满了萨尔瓦多咸馅菜的厚玉米饼)和curtido(一种卷心菜沙拉)。Noel做了美味的墨西哥卷饼。我们在安娜堡植物园散步,在阳光下拍照。

Pupusas和Curtido

1994年10月至12月:爱、死亡和恐惧

Noel对我的艾滋病行动主义的支持让我激动不已,并让我坚持了下来。整个秋天,他和我一起参加ACT UP的抗议活动,当我站在当地警察局前,谴责芝加哥警察局种族主义警察暴行的历史时,他不断鼓励我。世界艾滋病日那天,当我在伊利诺斯州大楼前抗议艾滋病感染者在监狱中受到的不人道待遇时,他为了保护我出手与一名保安推搡。我为有他作为我的伴侣、我英勇的爱人、为我挺身而出而感到自豪。在一张卡片上,他写给我: ** “我知道我可以和你谈论任何事情。我爱你,我会照顾你。” **

艾滋病危机迫在眉睫。1994年,艾滋病成为美国25岁至44岁人群的首要死因。每年因艾滋病死亡的人数在1994年和1995年达到了大约50000人的峰值峰值。 ** 1994年美国因艾滋病死亡的人数,几乎相当于美国对越战争期间阵亡的士兵人数。 ** 艺术家、作家和电影制片人记录了不断扩大的全球危机。Noel和我去看了《野蛮之夜》(Savage Nights),一部 1992年的法国电影,主要关注HIV的披露、性和欲望。他在感恩节纪念弥撒上为那些死于艾滋病的人唱歌,他的歌声非常美。

十一月的一天,我们去看望Noel的朋友Ed, ** 他正在死于艾滋病。 ** Ed的母亲感谢我们的到来,并告诉我们Ed几乎已经不在了。他们在等他死去。他的头发几乎掉光了,身体瘦骨嶙峋,皮肤黯淡无光。在我们离开医院之前,Noel和我去了趟洗手间,他锁上门,紧紧抓住我,泪流满面,害怕极了。

Noel的癌症恶化了。他向我寻求支持,但从不让我和他一起去见医生,宁愿一个人去接受化疗和放疗。他的胃因治疗肿瘤的针头而出现深紫色瘀斑。他在我怀中哭泣,我抚慰着他。

1994年11月至1995年1月:不确定性上升

我继续我的ACT UP行动、写论文、教授本科社会学课程,并申请工作。最后一项活动让Noel感到不安,因为他意识到自己并不必然在我的计划之中。如果我在芝加哥以外的地方找到了工作,我并不确定我是否准备好邀请他和我一起去。

我开始意识到我对这段关系越来越疑惑。 ** 我爱他,但我不清楚他能否在知识、政治或情感方面支持我。他的一些行为模式也让我感到沮丧和担忧。 ** 他有时非常孤僻,尽管我积极主动地去了解他癌症治疗的可选方案,但Noel总是选择逃避。有时他会不接我的电话,或者在我们约好见面的时候他就消失了。有时他会变得妒火中烧,错误地指责我偷情。一天晚上,他告诉我他正在和他的老板一起吃饭,但结果是一位前男友。我很困惑,他为什么要撒谎?我并不反对他与前任所有往来。随着圣诞假期的到来,我对我们的关系越来越不确定了。

我们为各自的公寓购买了圣诞树——这是我第一次为自己的公寓购买圣诞树。在我出发去探望科罗拉多州的原生家庭之前几天,我们庆祝了圣诞节。那是一个令人沮丧的夜晚。Noel感觉不舒服,很大程度上是由于他的癌症治疗。我也感觉不舒服。我们两个都要燃尽了。我送给他一个面包机作为圣诞礼物,这对研究生来说是一笔不菲的开支。他送给我一个滤水壶。我们出去吃晚饭,回家,然后上床睡觉。

几天后,在博尔德(位于科罗拉多州),我躺在父母的床上,在兄弟Darin的怀里哭泣。Noel的胃肿瘤是恶性的,我很害怕我第一个差点爱上的人会死去。当Darin抱着我时,我说:“这不公平。他是一个如此善良的人,却过着如此糟糕的生活。从未有机会去真正活着。”我曾经失去的最亲近的人是我的祖母,但她当时已经87岁了。尽管那很痛苦,但与我可能失去Noel的感觉根本就不能相提并论。他是我的爱人。 ** Noel向我吐露了他从未告诉过任何人的事情:他父亲酗酒,以及多年来针对他、他的兄弟姐妹和母亲的虐待;一个在Noel小时候性虐待他的姐夫;被一个恐同的社会强迫进入的婚姻;他对死亡的恐惧。 ** 他的坦白使我更接近他,即使我对我们共同的未来产生了疑问。

我的生活变得异常混乱和难以承受。我爱Noel,并且非常担心我可能会因为癌症而失去他。但我也越来越感到不满足。尽管我们的关系在秋天滋养了我,但到了冬天,反而成为我情绪上的负担。在担心他健康的同时,我也因为考虑离开他而内疚。一月初,我在准备新学期的课程,为即将到来的面试准备了我的研究报告(我的“job talk”)。我飞去亚利桑那州立大学参加面试,在密歇根大学安娜堡分校申请博士后奖学金,并在那里得了严重的流感,伴有发烧和腹泻。回到芝加哥后,我们哪些仍然留在ACT UP的人费劲力气维持着组织的运转。与此同时,我试图帮助Noel,但他拒绝接受帮助。

随着我对我们关系的不确定性日益增加,我更加强烈地认为如果我在芝加哥以外的地方找到了工作机会,我不能承诺带他一起去。 ** 我去面试其他的工作机会,我考虑和他分手,我感觉很糟糕——我怎么能和一个得了癌症的人分手呢?! ** 但我也觉得每天都和一个癌症患者一起度过会很可怕。经过深思熟虑并与他讨论后,我告诉他我想慢慢来。但Noel要么全有要么全无。尽管我依然爱他,但我不能把一切都托付给他。我们分手了,但我们仍然继续相处了几个月。

我答应过我会照顾他。我们在一起的这段时间里,我一直是坚强的那个。有一次他看着我,说我是他的“天使”,如果没有我,他会死的。他的眼里有太多的悲伤;对于一个年仅28岁的美人来说,有太多的痛苦和恐惧。

1995年2月:我的心沉了下去

Noel告诉我,他的医生敦促他进行手术切除恶性肿瘤。他对手术感到害怕,因为他的姨妈也做过类似的手术,但效果很糟糕。经过几个月的恳求后,他终于允许我和他一起去见医生,并在预定手术的前一天在接待区等候。

当Noel从医院回来时,他明显感到心烦意乱,浑身发抖,几乎要哭了。在车里,他哭了大约二十分钟,然后我才能让他告诉我出了什么问题。 ** “我是阳性。” ** 在那一瞬间,我的脑海中同时出现了两个想法:“我该如何帮他战胜癌症和艾滋?” 以及“这意味着他很可能已经感染了我。” 我告诉他我们会渡过难关,我可以帮他活下去。我告诉他我们应该休息一晚,不要再去想这件事;我们可以明天再制定未来的计划。我们回家看了会儿视频。Noel告诉我,如果我感染了他也没关系——这一说法当时让我觉得很奇怪,因为我每六个月接受一次艾滋病毒检测,并且自从遇见他以来,我没有与其他人发生过性关系; ** 我不明白我怎么可能感染他。 ** 我们计划第二天晚上见面。

第二天晚上,Noel没有接我的电话。我等了几个小时。我等待着,就像我在其他许多个夜晚等待着听到他的声音或看到他的脸一样。最后,我去了他的公寓并自己打开了房门。在他位于布埃纳大道的整洁的公寓里,地板上放着几个健身包。我以为他和他的兄弟们出去喝酒了,因为他说他们要来度周末。

我开始喝在咖啡桌上找到的半瓶黑加仑伏特加并开始思考,想起Noel所有没有按时打电话的时候,所有他抛弃我的时候。我想知道他是如何可能感染HIV的,我们第一次约会时他说过他是阴性,11月初再次测试也是阴性(而我自己的测试结果也是阴性),而且我以为我们是所谓的“单偶制”(monogamous)。我喝得越来越多,然后开始疯狂地在他的公寓中翻找,找到了一些我从未见过的东西:厨房抽屉里的食品券和公共援助卡;浴室水槽下方的AZT和Bactrim。 ** 谜底变得逐渐清晰,而我觉得恶心。 ** 我知道AZT是一种用于治疗艾滋病毒的抗逆转录病毒药物,而Bactrim是一种用于预防肺囊虫肺炎(PCP)的抗生素,而PCP是艾滋病感染者中常见的机会性感染(opportunistic infection,在宿主免疫正常时不致病),常常导致死亡。在他步入式衣橱后面的公文包里藏着一封来自伊利诺伊州的信,欢迎他加入艾滋病药物援助计划 (ADAP),这是一项替低收入人群HIV/AIDS支付昂贵治疗药物的政府计划。 ** 那封信的日期是1994年1月,比我认识他早了八个月。 **

AZT

在这种时刻,你会意识到“我的心沉了下去”等陈词滥调的准确性。我和我的心快速而沉重地沉下去,很痛。我简直无法理解我如此深爱的人怎么可以这样对我。Noel,那个在芝加哥的寒夜里在我怀里哭泣的男人,他从未患过胃癌,他的眼睛不是淡褐色的。他戴着隐形眼镜,让他深棕色的眼睛看起来更亮。Noel,那个在感恩节纪念弥撒中为死于艾滋病的人献声歌唱的男人,150 天来每天都在对我撒谎,然后无套后入我。我意识到我前一个月患的可怕流感很可能是经常伴随血清转化(身体产生艾滋病病毒抗体)而来的那种,而且Noel很可能在感恩节和圣诞节之间的某个时候感染了我。

** 在我感到羞耻、自责、对死亡的恐惧之前,在我开始告诉父母、处理保险噩梦和淋巴结准备从我的脖子上冒出来之前,我必须应对背叛。 ** 我一生中从未经历过如此亲密和令人震惊的背叛。我信任人们,我相信人们。我曾相信Noel。我举起黑色军靴,砸碎了他的玻璃餐桌。

1995年2月:与矛盾搏斗

** 我无法离开公寓 ** ,所以我毁掉了Noel的一些物品。我撕下了浴帘,为了表明我知道,我将AZT和Bactrim倒入水槽,我把一个花瓶扔到墙上,我用剃须膏在浴室镜子上喷涂了“WHY?”(为什么?)我弄坏了很多东西。 ** 但我无法离开公寓 ** ,因为我仍然爱他,我必须知道他为什么背叛我。我必须见到他,我必须问他为什么。我喝多了,给纽约的朋友Dave打了电话,他让我先离开公寓,稍后再给他打电话, ** 但我无法离开 ** 。我坐在公寓走廊里给Noel写了一封信,以分析的方式详细描述了我怎样将生活奉献给他,问他怎么能这样“回报”我。

等Noel和他的两个兄弟回到家,我对他大喊:“你这个该死的骗子!如果你感染了我,我会杀了你!”我跑下楼梯来到大堂,Noel和他的兄弟紧随其后。其中一个想要打我,因为我把公寓弄得一团糟。我转向另一个——我认识他,他也是同性恋——哭喊着:“他怎么能这样对我?”Noel争辩说治疗胃癌的唯一方法就是承认自己感染了艾滋。他的两个兄弟退到楼上,我和Noel坐在大堂的沙发上,他继续撒谎,甚至与他前一天的说法自相矛盾,说他其实不是阳性。但我没法再相信他了。 ** 我彻底失控,飞奔撞开大堂的玻璃门,但玻璃门没能赶上我的速度。 ** 门碎了,玻璃碎片扎进我的手和脸,我在流血。我跑出大楼,穿过庭院,对Noel尖叫。我拦下一辆出租车,司机严肃地警告我不要把血弄到他的车上。

我带着酒气和血腥归来,再次打电话给Dave告诉他我已经到家了。门铃响了,是Noel。我给他开门,然后挂了电话,然后……我不太确定接下来到底发生了什么。在某个时候,我用一把菜刀威胁Noel。我很清楚我不会真的用到它,但我确实喜欢这个感觉,我想伤害他。我知道我关心他人多过关心自己已经太久了,这让我必须伤害他。但我最终走进厨房,把刀藏在了烤箱里。大约三天后,当我想烤一个速食披萨时,我发现了它。

为了寻求更多支持,需要有人见证Noel的背叛,我打电话给Darin和Carla,告诉他们发生了什么事。Noel在一旁听着,有一次他从我手中接过电话,平静地告诉他们我喝醉了,这只是一场误会。我对他还在撒谎感到愤怒,从他手中夺过电话,说了一些类似“你说得对,我喝醉了。不过现在已经没有什么误会了!这混蛋是个骗子,他很可能已经把HIV传染给我了”这样的话。和他们聊了一会后,我说稍后会再给他们打电话。那时已是凌晨3点多,我让Noel回家,告诉他第二天再过来,我们需要谈谈。

第二天他继续否认自己感染了HIV。经过长时间的劝诱、催促和逼问后,他终于承认了,但他无法解释为什么他在感染状况和生活中的许多其他方面向我撒谎。根据我在ACT UP活动获得的知识,我带他加入了针对HIV阳性男同的支持小组。我没有留下,因为我还没有正式确诊,我的结果 ** 暂时 ** 还没有出炉……

在Noel透露真相一周后,我去查看我的检测结果。在最后一刻,我的好朋友Julia无法陪我去诊所,我就请Noel陪我。当得知我的测试结果呈阳性时,我对他大喊大叫,我同时产生了一下三种想法/感觉:

我可能会死于艾滋病。

我必须告诉我的妈妈和爸爸。

我将无法拥有一个孩子。

我作为ACT UP成员和HIV/AIDS研究者的经历,在一定程度上减轻了我在那一刻的恐惧。我知道在哪里可以获得身心健康服务,我知道一类新的药物——蛋白酶抑制剂——正在研发中,很可能在明年的某个时候上市。 ** 作为一名中产白男,我拥有比穷人、有色人种和女性更容易获得医疗保健的特权,但我还是吓呆了。 ** 而且就在我开始努力面对诊断结果时,我依然觉得有必要理解Noel的背叛,并为自己找出一条前进的道路。

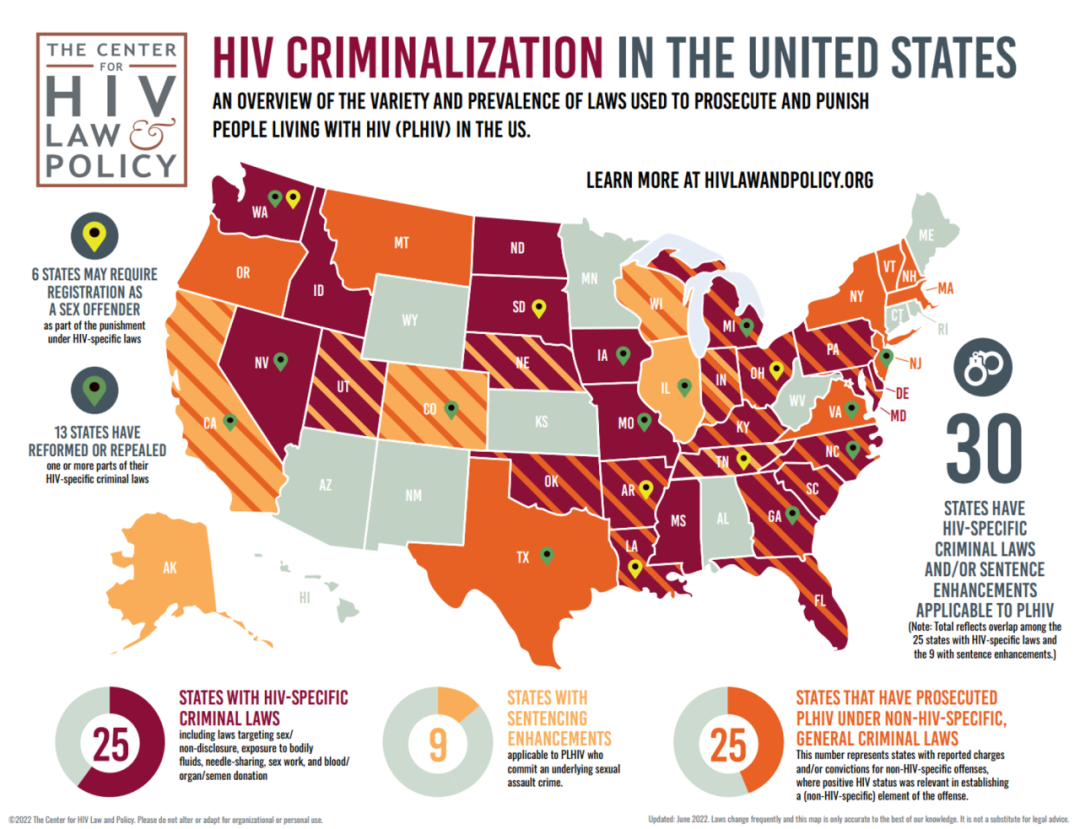

1995年2月:反对刑事定罪

我本可以利用伊利诺伊州的艾滋病毒刑事传播法(HIV criminal transmission law)。与其他州的法律一样,这项法律规定HIV阳性者故意与他人进行无套的纳入式性行为、献血或共用注射针头的行为都属于重罪。如果我向警方报告Noel故意让我感染艾滋病毒,就可以逮捕和起诉他。尽管我有过报复的想法,但最终选择不对他提出指控。 ** 我这十年来的行动主义经历,再加上我对种族暴力和艾滋病危机的社会学研究,都向我表明刑事定罪并不能缓解社会问题,只会让它不断再现。 **

出现于1980年代的艾滋病毒刑事传播法,是针对艾滋病危机的众多惩罚性、非人性化的处理举措之一。这些举措源于历史上对酷儿群体以及有色人种、妇女和穷人的刑事定罪。而正是这些做法,导致了对HIV阳性人群的污名化。除了隔离感染的罪犯、强制性的实名报告、被健康(乃至其它的)保险和医疗服务除名外,这些法律和政策呼吁对感染者进行隔离,进一步导致那些深受艾滋病困扰的社区受到歧视和“种族灭绝”。 ** 这些措施导致了成千上万人的死亡,而在死亡之前往往还伴随着孤立、歧视、暴力、失业、残障和无家可归。 ** Ryan Conrad写道:“给HIV阳性者定罪并不是什么新鲜事。病情爆发以来,异性恋中心主义、种族主义、排外主义,以及宗教右翼和各主要政党当选的道德保守主义者,都团结在一起推动对HIV阳性者隔离和定罪的立法。”与之相反的是,ACT UP挑衅式的集体行动挑战了这些受害者有罪论的指责,呼吁扩大获得治疗、住房和社会支持服务的机会,并给予受感染者尊重。ACT UP 和其他艾滋病活动团体将继续呼吁将HIV/AIDS视为公共卫生问题,而不是犯罪问题。

在1995年,我知道 ** 此类法律被不相称且不公平地用于针对穷人、有色人种和性工作者(以及重叠群体)。 ** 作为一个中产阶级的白人男同,我可以利用我的特权来针对Noel——一个工人阶级的拉丁裔男同。我清楚地记得我当时觉得这是多么的荒谬,把他关进监狱能有什么好处呢?我的行动经验告诉我,他可能会传染监狱里的其他人,也可能会被强奸。他的HIV状况很可能不会被保密,并因此受到看守和其他囚犯的虐待。他可能会被拒绝获得HIV药物然后死去。 ** 他的定罪和监禁不会带来任何好处,只会带来更多的压迫。 **

我选择不对Noel提出刑事指控。 ** 这些法律只会让HIV感染者深感边缘化、污名化和备受排挤,以至于他们不会透露自己的身份。 ** Kenneth Pass及其同事指出,“这些法律推着HIV感染者们越来越远离治疗和护理,并使预防工作变得更加困难……根据这些法律,感染者被期望公开自己的身份,尽管他们深知这是一个侮辱和歧视HIV感染者的社会…… ”。犯罪传播法既利用又强化了恐同、种族歧视、阶级歧视和性别歧视的刻板印象。执法机构过度使用这些法律来对付那些已经面临严重刑事定罪的群体(例如,贫穷和工薪阶层的有色人种、性工作者)。我相信这就是Noel对我撒谎,并让我感染的原因。刑事定罪只会加剧污名化,并推动病情的隐瞒。 ** 当我得知自己检测结果呈阳性的那一瞬间,我就感受到了这种污名化。 **

1995年3月至8月:我是怎么感染的?

对我来说,做出不利用犯罪传播法的决定很简单,但让自己摆脱困境的过程则没那么简单。接下来的六个月混乱又复杂,我的愤怒、恐惧和悲伤都强烈和深沉,阻碍了即刻的解决和分析,这两者都需要经过一段时间和一段距离后才能达成。我必须先感受这一切,然后才能理解这一切,这个过程对于我至关重要,与我将酷儿社会学视角应用于我自己的经历(以及Noel的经历)的努力相互交织。当我处理自己的感受时,我越来越多地通过社会学/活动家的视角来看待所发生的一切。反过来,这种理解过程帮助我克服了情感上的创伤。

随着时间的推移,我从ACT UP行动主义和社会学中获得的经验成为分析我个人经历的宝贵工具。反过来,审视和指出这些经验,也证实了ACT UP的一些核心政治原则。回顾过去,我参与的激进左翼组织,特别是ACT UP,结合我作为酷儿/活动家的支持系统,以及中产阶级、白人和男性特权,为我提供了重要的工具来适应我与HIV共存的生活,并接纳自己作为一个HIV阳性人士的公共身份。

作为HIV阳性人士,我在更深层次上感受到了同性恋恐惧症和艾滋病恐惧症的那种内在化的、人际的和结构性的力量。与其他许多艾滋病病毒感染者一样,我自责不已,部分原因是将主流社会的艾滋病恐惧症内化了。像许多其他HIV感染者一样,我在一定程度上自责,部分内化了主流社会的艾滋病恐惧症。因为在1980年代早期,HIV/AIDS最先被报道出现于美国的男同群众,所以恐同和恐艾相互交织。诊断后我感到肮脏和羞愧,觉得再也没有人会想要和我发生性关系。 ** 我会在健身房里勾搭男人时突然停下,告诉自己:“现在没人会想要你了。”我洗了很多次漫长的热水澡,但都没有洗掉我内化的艾滋污名。 ** 考虑到HIV感染者过去和现在都被排挤和定罪,我们的自责也并不是没有来由和原因的。

但即使这种受害者有罪的叙述对我内外夹击,另一种揭示结构性暴力和抵抗这种暴力的相反叙述赋予了我力量。我在反种族隔离运动和反种族主义活动中的经历不断提醒我, ** 受压迫的人们因其贫困、暴力、歧视甚至死亡而受到系统性地指责。 ** 我知道HIV的传播以及HIV阳性人群的生死与恐同、种族主义、性别歧视、阶级歧视和其他系统性不平等密切相关。

ACT UP将我与酷儿抵抗力量紧密联系在一起,这种抵抗明确地重视性少数群体和其他受HIV/AIDS影响的人的性、爱和欲望,有力地挑战了“基佬(faggots)”、“瘾君子(junkies)”和“妓女(whores)”等罪恶、乖张、可恶、偏执的刻板印象。 ** 我们主张HIV感染者的人权,不仅是工作、残障援助和住房的权利,还有性交和爱的权利。 ** 石墙暴动和同性恋解放运动的遗产激励了我,艾滋病毒阳性者的著 作和电影提供了一个以自爱和集体行动为基础的社区。当我看到1992年的电影《末路记事》(The Living End)中性感的HIV阳性同性恋角色Luke杀死一名恐同警察时,我为他欢呼;现在,Luke似乎也在为我欢呼。我们抗议伊利诺伊州监狱总局缺乏全面的HIV/AIDS服务,在这过程中所产生的集体能量也为我自己赋能。

** 与此同时,我那活力四溢、酷儿式的、充满爱心的支持系统也让我振作起来并支撑着我。 ** 在我确诊后的第二天,Darin和Carla从驱车到芝加哥来陪我。他们带我去了杂货店,为我们的厨房备满了健康食品。我的兄弟(他喜欢嘲笑学术术语)开玩笑说,艾滋病毒需要“范式转变”,这让我感到充满希望,也让我笑了。当我手牵着手告诉我的父母时,我母亲哭了,我父亲告诉我,“我们会一起攻克难关的。”他们拥抱了我。我仍然保留着父亲——一位孜孜不倦的慢性精神疾病患者倡导者——几年前给我的纽扣,上面写着: ** “看见人,而不是疾病。” ** 我心爱的Itzamna对Noel怒不可遏,并安慰我,并且不止一次在我感到不知所措时为我买来了杂货。我的好朋友Carole送了我一系列美味的香料,提醒我要不断尝试新事物,品味生活。Tim给我播放了Anita Baker的勉励歌曲“In a Little While”,这首歌特别重要,因为他的兄弟最近刚刚死于艾滋病。我正在通信的其中一名HIV阳性囚犯Ken,给我寄来了一幅美丽的彩色粉笔画,画中一只狮子和一只羔羊站在月亮下,月亮上写着PWAs(People living With AIDS),下面签着“To Brett, with love, Ken. 1995”。我并不孤单,而且知道这一点也赋予了我力量。1995年3月29日,我在日记中写道:“在可怕的心碎和痛苦中,我看着镜子,看到了韧性、力量和美丽!YOU GO BOY!”

我的中产阶级白人特权为我提供了多种形式的人力资本和资源,缓冲了一些感染HIV后会受到的冲击。我有很好的住房,有能力支付公交车费和El车费去看医生、参加支持小组和去药房,有能力购买自己选择的食物。不像Ken和我正在帮助的其他囚犯,我没有被监禁。不像Noel和其他有色人种,我没有经历警察的种族定性或其他形式的明显种族主义;作为美国公民,我并不担心被拘留或驱逐出境,而无疑这两种情况都会加剧HIV/AIDS的问题。作为一名研究生,我的年收入不到20,000美元,但一旦获得博士学位,我的收入会显着增加,而且1995年我能够申请到7,000美元的学生贷款,也能从父母那里借钱。我了解HIV和抗病毒药物的基础科学。我也有一种基于特权和活动家的权利意识,我并以此来要求体面的健康护理。在接下来的十年里,我会用它雇佣至少五名医生,并在我觉得自己可以做得更好时解雇他们。我拥有大量的人力资本可供支配——这与Noel形成鲜明对比。

尽管如此,在接下来的六个月里,我反复问自己:“ ** 我 ** 是怎么感染的?”主流社会的恐同和恐艾与我自己的心理相互作用,扭曲了我的自我意识。 ** 我——一名1994年得艾滋病活动人士(不是1984,那时事情还不很明了),具有研究生学位的艾滋病研究员——是怎么感染艾滋病毒的? ** 这个问题侵入我早已淹没在背叛和恐惧之中的思绪。我批着“超级Brett”的外衣,一边教书、写论文,一边等待五十多份工作申请被拒……但每次从车站步行回家后,我都会躺在公寓里哭泣,问自己:“ ** 我 ** 是怎么感染的?” “ ** 我 ** 是怎么感染的?”

我回溯了和Noel在一起的每一个月、每一周、每一天、每一小时、每一分钟。我寻找着我应该看到的线索,在脑海中不断回顾我们的对话,希望能找到那个我应该醒悟的时刻, ** 我早该知道的。 ** 我是一名艾滋病活动人士,我是一名艾滋病研究者。这句话不断地、狂热地出现在我的脑海里。

** 我早该知道的。我早该知道的。我早该知道的。(I should have known.) **

我感染了艾滋病毒,因为我不够聪明,看不到这些迹象。我之所以感染,是因为我太、太、太蠢了。我相信一个又一个谎言。我之所以感染是因为我没有听从我的疑虑、恐惧和猜疑。雪融化了,寒冷终于消退了。太阳重新出现,而我内心深处仍然觉得, ** 我早该知道的。 **

春天和夏天过去了,我拖着自己,有时还有Noel(我仍然在与他来往)穿越这段痛苦和羞辱的挣扎,试图弄清楚究竟发生了什么。为什么?怎么会这样? ** 我逼迫Noel去解释他无法解释的事情,直到他被我逼得落荒而逃。 ** 我继续责怪自己相信了他的谎言,责怪自己没有看到迹象,责怪自己没有追究怀疑和问题。

我忍不住责怪自己。有时主流社会忽视了我和美国其他数百万艾滋病毒感染者——抹去了我们的存在,使我们面临的不公对待变得不可见。而他日子里,社会则咆哮着说我是一个“有罪的受害者”,因为我是一个基佬,一个该受惩罚的罪人,因为我血液中的逆转录病毒而成为罪犯。无论是沉默还是谴责,都让我受到伤害。政府、媒体、教会和许许多多的人将同性恋者、吸毒者、有色人种和其他边缘群体视为“有罪的”,他们的“罪恶”或“错误的选择”或“反常的生活方式”都应得到疾病和排斥......甚至死亡。 ** 这包括那些与其他HIV阳性人士保持距离的同性恋和HIV阳性人士,他们为自己创造了一个安全的身份,认为自己不是"坏的" HIV阳性人士(如滥交同性恋、吸毒者、性工作者等)。 ** 有一位同性恋心理学家一心想找出,到底是什么样的心理缺陷导致我感染了HIV。出于自爱,我在两次咨询后解雇了他。

** 相比之下,婴儿和儿童、血友病患者以及通过输血感染的人(通常被认为是完全异性恋的群体)常常被描绘成无辜的。 ** 我们的有罪或无罪通常与我们的社会地位有关,现在依然如此。直到现在,人们仍然执着于他人如何被HIV感染,就好像没有使用安全套的肛交行为在道义上是堕落的,事实显然并非如此。传播途径结合社会地位(同性恋/异性恋、有色人种/白人、贫穷/富裕)交织在一起,决定了主流社会所赋予的相对责任以及随之而来的待遇差异:会得到谅解、同情、谴责、还是被关进监狱?无套性行为在某些群体(例如男同、性工作者、青少年)中受到谴责,但在其他群体(已婚异性恋者)中却受到欢迎。 ** 我们不会看着孕妇——特别是那些富裕的白人异性恋——然后说:“哇!她无套(barebacked)还怀孕了——多么不负责任啊!” **

传播方式(和环境)绝不应该被用来宣判有罪/无罪,没有人应该感染艾滋病毒,没有人应该为被感染负责。 ** 滥交不会导致艾滋病毒感染,单偶制也并不能阻止它。 ** 在遇见Noel之前,我与数十个甚至数百个男人发生过性关系。我在肛交时使用安全套,这是我当时艾滋阴性的关键。而当我在单偶制关系中进行无套性行为时,我感染了HIV,而我仍然自责。

难能可贵的是,即使我感到愚蠢、肮脏和羞耻,我仍然得到了ACT UP的启示,肯定了HIV感染者的价值,包括我们对于爱、欲望和性的权利。一次又一次,这些框架在我的脑海中搏斗。而且他们与治疗师、新确诊的支持小组成员、朋友、同志和亲人向我提供的肯定相抵触。

我对 ** “为什么” ** 和 ** “如何” ** 的痴迷(例如, ** 为什么 ** 我没有看出Noel的谎言?!我是 ** 如何 ** 错过那些迹象的!?)让我疲惫不堪,但最终我开始明白我是如何感染艾滋病毒的,以及为什么我的灵魂受到了折磨。几个月来,我一直在拼命挣扎,试图解开我生活中的一团乱麻,在一次一对一的治疗中,我们的伴侣咨询师(couples’ therapist)告诉我:"Brett,你依然爱Noel也没关系的。(Brett, it’s okay that you love Noel.)"

** 我一直在因为爱而责备自己。 **

** 我一直在因为爱而责备自己。 **

** 我一直在因为爱而责备自己。 **

** (I had been blaming myself for loving.) **

我的好友Siri告诉我:“Brett,你信任一个人,你爱过一个人,你没有做错什么。” 我反驳道:“但我应该知道的……” 她回答说:“如果经历一生都无法信任一个人、爱一个人,那该多可怕啊。”

** 我爱过一个人。我信任过一个人。 **

**

**

这都没关系。是的,还有些难以接受,但我意识到我所做的就是信任一个人、爱一个人,那这就没关系。

随着时间的流失,自责的束缚逐渐松弛。我开始适应自己HIV阳性的“新皮肤”。我恢复了我的性自信,这与我对自身的整体感知相互交织。我开始讲述我的故事。1996年5月,我在美国社会课(我将其作为酷儿美国社会课程讲授)向100多名学生公开出柜我的HIV阳性身份。我的坦白是一种自爱,因为在公开宣称我的阳性身份时,我将其接纳为我身份的一部分。 ** 我公开披露我的身份,也是出于对那些可能是HIV阳性,或因为其他身份特征而受到歧视、羞辱或不公平待遇的人的爱。 ** 受到Gloria Anzaldúa、James Baldwin和Audre Lorde的真实精神的鼓舞,我开始讲述我的故事,这已成为过去二十年中近乎每年一次的事情,努力去实现女权主义的座右铭:个人即政治。在直面社会指责的过程中(这会产生自责/羞耻),我将努力继承ACT UP酷儿之爱(queer-loving)的传统。

1995年3月至8月:爱与恨那些伤害我们的人

由受害者有罪论这种主导叙事所助长的个人自责叙事,延伸到那些与伤害他们的情人/伴侣/配偶呆在一起的人。朋友们通过问我:“你怎么还能和Noel在一起?”来帮助打破我极其低落的自我感知。Noel和我分手了,但像许多情侣一样,随着时间的推移我们又复合了。我为我们找到了一位伴侣咨询师,在春季和夏季与我们会面,看看我们是否可以挽救我们的关系。性爱是苦乐参半的——仍然热烈,但夹杂着我的愤怒。有一次我无套后入了他,仿佛是要象征性地报复他,这种行为是基于我自己的性消极/恐艾思维。 ** 我发现我对Noel既恨又爱,这太令人痛苦了。 ** 有些朋友不理解我为什么不立即与他断绝关系;这伤害了我,因为我已经感觉自己像个十足的傻瓜。更支持我的朋友明白,当我准备好时,我会离开他的。

在我处理我的经历时,我知道Noel曾经虐待过我,给我造成了巨大的伤害。在这种情况下,人们劝我离开他。然而我仍然在他身上看到了可取之处,并且在接近一年的时间里试图让他停止撒谎,并探索我们在一起的可能性。我开始理解那些发现自己很难离开曾经伤害过他们的伴侣的人。我在爱与恨之间左右为难,部分自我感觉是我招致了这一切。但随着春天和夏天的过去,他继续撒谎。我对自己和在生活中前进的能力越来越有信心。到了 1995 年 8 月,我意识到我必须与他断绝联系。在我切断与他的联系之前,我必须经历这个过程——即使只是部分过程。我克服了Noel的背叛和自己的自责,并开始积极地认同自己是HIV阳性。(此处双关,positive既表示积极也表示阳性。)

Noel也有自己的故事

当我问Noel为什么对我撒谎时,他始终无法提供太多解释。在我被诊断为阳性后,仍然和他在一起待了几个月,部分原因是我想了解我身上到底发生了什么。我想让他在身边,这样我就可以了解事情的起因和经过。但他没能帮到我,我怀疑他基本上也没法做到。将交叉社会学视角应用于他的生命历程,帮助我推测了什么社会力量可能塑造了他,并最终塑造了我和我们的关系。 ** 这很重要,因为Noel也很重要,他也有他的故事。 **

我对Noel的故事提出了我的看法,以继续打破围绕HIV的沉默,并确定相互关联的不平等如何影响酷儿人群、穷人和有色人种的心理和身体。这些不平等塑造了欲望、披露、关系和爱。 ** 这些故事向我们展示了结构性暴力如何引发肉体暴力——我们对彼此都施加了这种暴力。 ** 这样的分析还有助于我们设想应对差异、残障和疾病的不同方式。

1995年3月15日,Noel在我的日记中写道:“Brett永远不会相信我。我可能对他撒了谎,但我爱他。但我知道我们再也不会像以前一样了。我也在思考死亡。我也每天都在想到这点。有时我只想结束自己的生命。我对别人和我自己撒了那么多谎。我好累。有时这让我感到如此虚弱。我讨厌人们对待我、取笑我的方式……我的生活真是一团糟。 ** 我希望我已经死了。我希望我从来都不是Noel。 ** ”

2015年,我的朋友兼写作小组同伴Mike读到了Siri的话:“如果经历一生都无法信任一个人、爱一个人,那该多可怕啊。”(How horrible it would be to go through life not being able to trust someone, not being able to love someone.)迈克写道:“这不就是Noel的写照吗?他不就处于这样的位置,无法信任任何人,即使他的生活中有像你这样值得信任的人? ** 鉴于他的经历,他凭什么会信任你? ** 关键是,结构性暴力会产生他对你施加的那种人际暴力。当然,这并不意味着他不承担真正的责任。”

** Noel有自己的能动性,但他的选择受到白人至上、阶级歧视和异性恋父权制的限制。 ** 1995年3月,我在伊利诺伊州见到了他的原生家庭。我还和他以及他的一个兄弟一起去德克萨斯州探望他的亲戚。他的家人实际上来自德克萨斯州里奥格兰德河谷边境的一个小镇——在20世纪60、70年代,当Noel还是个孩子的时候,这个地区充斥着公然的种族主义。他们是墨西哥裔美国农场工人,后来搬到了伊利诺伊州。Noel年轻时曾在田间干活。

当我们第一次约会时,Noel告诉我他的母亲是一位委内瑞拉血统的家庭主妇,他的父亲是来自意大利的教授;他戴着淡褐色隐形眼镜来掩盖他深棕色的眼睛;当他失业时,他假装为国税局工作。我怀疑他对自己的族裔和阶级背景感到羞耻,但他也是基于自己复杂的计算来决定如何应对种族、阶级和性别不平等。Noel漂白其血统和外貌的行为需要放在更大的社会背景下来审视,在以白人为主的LGBTQ社区中,针对贫困和工薪阶层有色人种的偏见和歧视无处不在。

可以在我们社会中以及以白人为主的LGBTQ社区中针对有色人种的穷人和工薪阶层普遍存在的偏见和歧视的背景下看到。体现/模仿/追求白人性的压力是巨大的。Chong- suk Han写道: ** “男同社群中的白人性无处不在,不仅来自我们的所见所闻,更来自我们的渴望。” **

父权制和随之而来的强制异性恋似乎在Noel的生活中占据了重要位置。他形容他的父母是五旬节基督徒,对性别和性取向持非常保守的态度。他表现出对五旬节教会的憎恨。他告诉我他的父亲是个酒鬼,对他和其他家庭成员进行情感和身体上的虐待。Noel回忆起14岁时被一位年长男性亲戚强奸的经历。Eli Clare将这种童年虐待置于权力和等级制度的背景下: ** “我父亲出于多种原因强奸了我,在他的暴力行为中,我了解了作为女性、作为孩子、生活在我特定的身体中意味着什么,这些教训都很好地服务于更大的权力结构和等级制度。” **

据Noel所说,他二十岁时娶了妻。我看过他们的婚礼视频,Noel看起来非常沮丧。当他二十三岁时,他们离婚了,他搬到芝加哥,融入了芝加哥北部的同性恋社群。他交朋友、约会、还找到了男朋友。不再去五旬节教会,而是定期参加承认LGBTQ的团结教堂。和我一样,他喜欢穿紧身衣服,在gaybar跳舞。

然而,在这个新地界,他仍然经历着不平等,包括白人对有色人种男同的物化。Noel抱怨他的一位白人前男友把他当作“玩具”。Han写道: ** “……主流男同社群要么忽视、要么异化拉丁裔的身体。也就是说,拉丁裔男性和其他有色人种男性一样……是被忽视或仅作为白人男性消费的道具而存在。” **

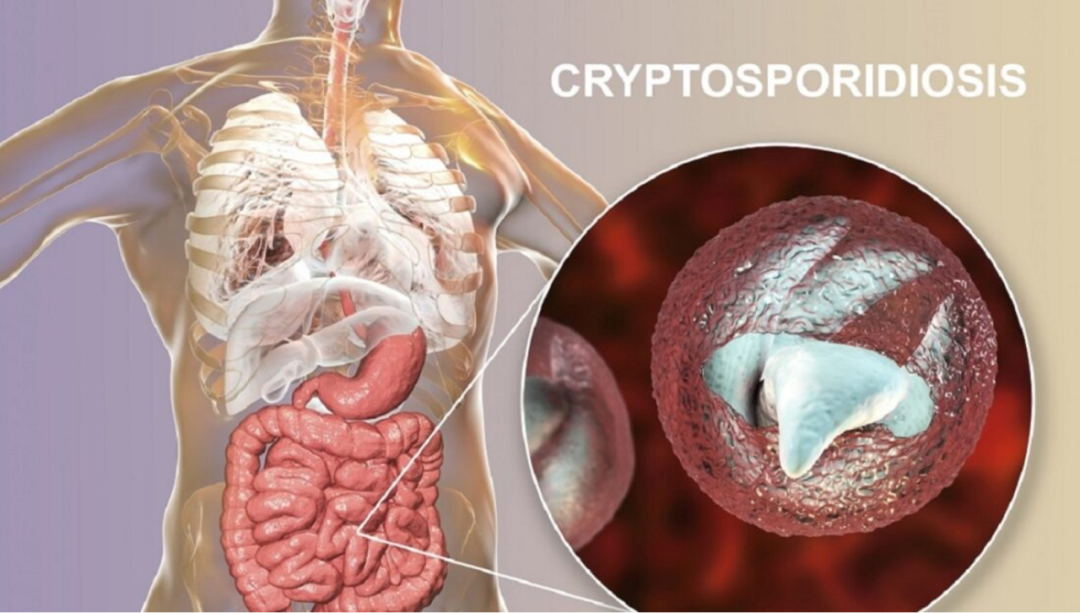

Noel告诉我,他27岁时(我们见面前不到一年),因为严重的流感而住院。一名医生走进他的病房,告诉他HIV呈阳性,然后就走了。此后不久,他患上了肺炎。他的五旬节派母亲告诉家人朋友他患有癌症,并鼓励他也这样做。似乎这不仅是对艾滋病的恐惧(与对同性恋的恐惧交织在一起),而且还有爱;他的母亲可能不希望她的家庭被HIV羞耻所玷污,但她也想保护Noel免受针对HIV/AIDS感染者的广泛偏见。Noel继从此过上了不一样的生活。他患上了隐孢子虫病(cryptosporidiosis),这是一种会导致严重腹泻的寄生虫病。他从事兼职和临时工作,例如粉刷公寓。Noel通过沉迷健身来对抗艾滋病毒。

** 交叉不平等限制了Noel的生活: ** 家庭内的恐同和男性至上、社会种族主义和同性恋种族主义情欲,以及不稳定的经济地位。他的HIV诊断结果更是增加了另一个负面标记,进一步加剧了他在原生家庭和男同社群中的边缘化和脆弱性。考虑到他遭受种族主义、恐同症和阶级歧视的经历,也许向我透露他的HIV病情对他来说的风险过大。他藏起了他的HIV、他的药物、他的食品券、他的残障津贴。他篡改自己的人生故事,巧妙塑造了一个中产阶级形象,拥有意大利和委内瑞拉血统,且HIV阴性。他用一种与耻辱无关的疾病(胃癌)掩盖了自己令人羞愧的疾病(HIV相关的隐孢子虫病)。

在Noel生活的社会中,贫穷的工人阶级拉丁裔或黑人男性会被定罪。有色人种男同性恋者面对着种族主义、阶级主义、以及恐同的交互影响——无论是在有色人种社区还是在主流社会中。恐艾为HIV阳性的黑人和棕色人种酷儿增添了另一个“犯罪”标签。如上所述,这在刑事传播法中得到了生动体现,这些法律体现了恶毒的惩罚性恐同、阶级歧视和种族歧视,我相信就是这些法律催生了Noel的谎言。Harvey指出:“这些法律就是通过这种方式来强调、放大甚至证实HIV阳性者的耻辱感、毒性和自证其罪的感觉。”

Noel藏身的“柜子”庞大而复杂。他对交叉不平等的一些反应是有毒的,但也有一定的逻辑。这种逻辑是伪装成有更高地位的人,是否认他身份中那些太痛苦而无法见光的部分。他对压迫的反应产生了可怕的后果。 ** 他的经历告诉我们,系统性的不平等如何扭曲自尊、欲望、关系和爱。 **

尾声:为什么是现在?

即使我们在1995年8月分手后,我有时仍希望Noel会改变,我们可以重聚并拥有健康的关系。但跨进1996年后,我们见面的次数越来越少。1996年春天,我完成了博士学位,家人朋友们庆祝了我的毕业。我接受了由NIMH(国家精神卫生研究所)资助,在UCLA(加州大学洛杉矶分校)进行HIV/AIDS和心理健康的博士后研究工作。

1996年夏天,我患上了一种与生殖器疱疹有关的急性膀胱感染,花了三周的时间插导尿管、减肥和看奥运会。当我生病的时候,Noel来看望了我。在得知我和别人睡过之后,他偷了我的一张支票,伪造了我的签名,并试图支付他的房租,但我账户里没有足够的钱,所以支票被退回了。此后我再也没有见过Noel。7月下旬,我在朋友的帮助下收拾好行李搬到我父母家,并随后一起开车前往洛杉矶,在八月份开始了我的博士后研究。

Noel于2006年去世,享年39岁。 ** 他的讣告没有提及死因。 **

二十多年来,我一直在本科生课堂上(通常是在HIV/AIDS社会学课上)讲述我的HIV感染故事。我仍然保留着1996年的原始讲义。我在1990年代末写了一份故事草稿,但从未发表。近年来,我把社会学的视角转向内心,去审视自己的人生,这重新点燃了我发表故事的愿望。然而,我对在学术期刊上发表故事感到不安:我不想让叙述迷失在理论术语的海洋中。我内心的一部分觉得写自己很自恋,尤其是考虑到我的社会地位; ** 我们还需要另一个中产阶级白人男同性恋的故事吗? ** 但与此同时,我觉得继续发声很重要,因为即使到了今天, ** 沉默仍然=死亡 ** 。而且可悲的是,恐同、恐艾和种族主义等结构性暴力在今天依然和1990年代一样泛滥。我的多种特权也催促我利用它们来讲述这个故事。对我来说,公开披露自己的HIV感染状况,比让一个没有终身教职也不是中产阶级的人挺身而出更安全。

我的学生们的反应是发表这篇叙述最重要的催化剂。当我与他们分享我的故事时,似乎引起了深刻的共鸣,尤其是那些经历过系统性边缘化的人。HIV(或其他性病)感染者或性别暴力幸存者的反应积极而复杂;他们欣赏我的故事。在他们的书面作业、电子邮件、课堂讨论以及与我的一对一对话中,我的学生经常表示,当他们运用批判性的社会学视角来看待自己在家庭暴力、性侵犯、性病、成瘾以及其他常常被个体化和病态化的棘手社会问题的经历中时,他们感到更加有力量。 ** 揭示我们创伤的根源有助于我们理解我们当前的感受、思想和经历——这个过程可以具有令人难以置信的治疗/治愈作用。Aurora Levins Morales写道:“破碎的故事……也是一种完整。” **

通过揭示继续加剧艾滋病恐惧症及其随之而来的结构性力量时,我的证词为那些渴望将社会学想象力应用到自己生活中、打破自己沉默的学生树立了榜样。正如许多女权主义者和酷儿理论家所证明的那样,羞耻和抵抗并不是互相排斥的。事实上, ** 我遇到的最赋予人力量的作品,就是那些讲述伤害与治愈、自责与自决、压迫与抵抗的故事。 ** Christina Gómez在反思自己在种族主义和性别歧视方面的经历以及她的社会学写作时表示,“我写这些故事是希望它们能帮助其他人,也许会让其他人选择这条道路的旅程变得更容易。我写作也是因为我的故事对我有帮助;它们帮助我更好地理解和驾驭自己的过去和未来,它们为我带来宁静并赋予现在意义。”

** 二十年后,我以书面形式分享我的故事。为了我的学生,为了Noel,也为了我自己。 **