《三体》中的外星人需要有性别吗?

《三体》中的外星人需要有性别吗?

随着电视剧《三体》的热播,关于刘慈欣小说原著的讨论又火了起来。有人将《三体》三部曲奉为揭示文明冲突的启示录,也有人将其弃为鼓吹社会达尔文主义的糟粕。

作为关注社会性别的公众号,我们不打算对《三体》小说作完整的评论。那是文艺理论家的任务。不过,既然《三体》小说流露出的性别观念一直是讨论的中心议题之一,这自然值得稍微较较真了。对科幻小说较真,难免有抬杠之嫌;但在有些情况下,追究这方面的细节是为了更好地讨论相关的话题。一言以蔽之, 《三体》流露出的性别观念以及它所激发的讨论,正是社会现实中占据统治地位的剥削阶级性别观念的症候。

一、对科幻小说较较真

《三体》三部曲直接描绘的外星智慧生命种族有两个:三体人和歌者文明。暂且不涉及其它话题,我们先来较较真: 这两个外星种族有性别吗?它们“需要”有性别吗?

在《三体》第一部的原文中,刘慈欣使用“他”来指代1379号监听站的监听员,他在考虑自己的出路时,进行了如下思考:

逃脱这种命运的唯一途径是与一名 异性 组合。这时,构成他们身体的有机物质将 _ ** 融为一体 _ ** ,其中三分之二的物质将成为生化反应的能源,使剩下的三分之一细胞完成彻底的更新, **_ 生成一个全新的躯体 _ ** ;之后这个躯体将发生 **_ 分裂 _ ** ,裂解为三至五个新的幼小生命,这就是他们的孩子,他们将继承 **_ 父母 _ ** 的部分记忆,成为他们生命的延续,重新开始新的人生。但以监听员卑微的社会地位,孤独封闭的工作环境,又到了这个年纪,能有哪个 **_ 异性 _ ** 看得上自己呢?

在《三体》第三部的原文中,刘慈欣再次描绘了三体人的繁衍方式,并且指出“三体人真的没有童年”,而这是三体人与人类两个种族有巨大文化差异的生物学根源之一。

在《三体》第三部的原文中,刘慈欣使用“他”来指代歌者。歌者吟唱的歌谣是:

我看到了我的爱恋/我飞到 **_ 她 _ ** 的身边/我捧出给 **_ 她 _ ** 的礼物/那是一小块凝固的时间/时间上有美丽的条纹/摸起来像浅海的泥一样柔软

_

_

**_ 她 _ ** 把时间涂满全身/然后拉起我飞向存在的边缘/这是灵态的飞行/我们眼中的星星像幽灵/星星眼中的我们也像幽灵

这两个外星种族的性别都是以“最正常的”两性生殖的地球生物为模板来刻画的。然而根据小说中的设定,这是否有必要呢?

图 / 英文版《三体》封面图

二、虚构生物仍有性别?

先看与人类同为碳基生命的三体人。三体人的繁衍方式可以被概括为“两性结合”;能够融合产生新后代的两个个体,有某种决定性的生理差异,而三体人族群也的确可以按照这种生理差异来分为“不同的性别”。但生物的繁衍必须遵从这种模式吗?实际上,即便对于地球上的动物来讲都不一定。

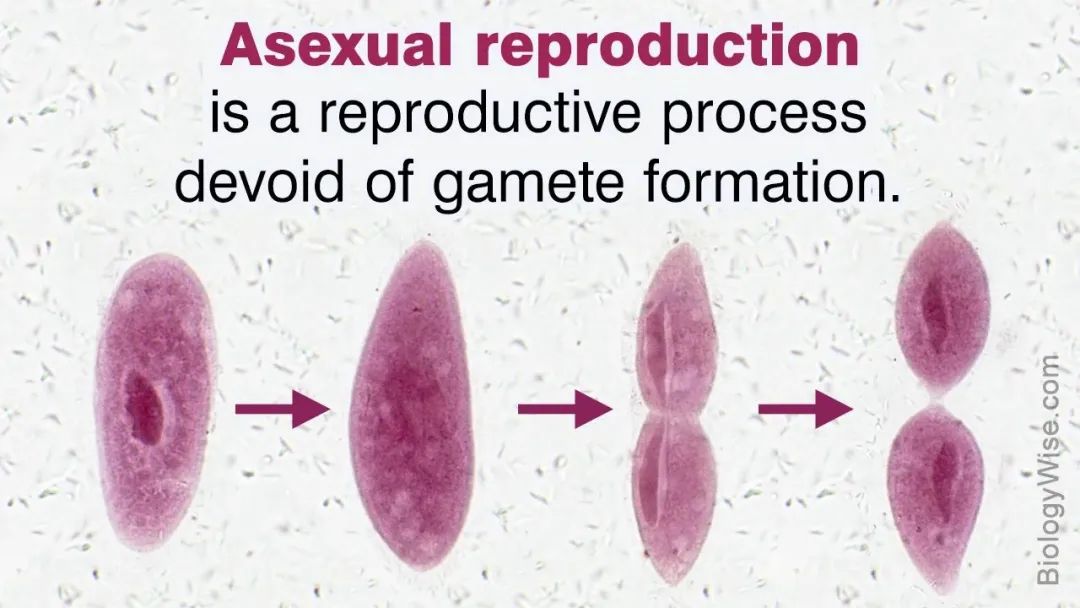

我们知道,地球生物进行有性生殖的好处,是可以保持 基因的多样性 :雌雄两个个体的生殖细胞通过减数分裂形成的雌配子和雄配子,二者融合形成合子,于是后代相当于从父母双方各继承了一部分遗传物质,使得种群中的基因可以不断重新组合,保持种群的基因多样性。不过,也有许多动物能够进行 ** 无性繁殖 ** ,例如水螅:它既能够发育出精巢和卵巢进行有性生殖,也能够以出芽的方式进行无性生殖,而出芽繁殖对于水螅来说甚至还更常见些。

图 / from biologywise.com

更有趣的例子是 ** 孤雌生殖 ** 。顾名思义,它表示某些两性生殖的动物,在某些条件下可以仅凭借一个雌性个体繁衍出 ** 具有生殖能力 ** 的后代。这种繁衍方式并不被称为无性的,因为在这种情况下,生殖细胞还是要进行减数分裂的。在脊椎动物中,人们已经发现科摩多巨蜥能够进行孤雌生殖,这对它完全不罕见。科莫多巨蜥为ZW型性别决定,雌性的性染色体为ZW,而雄性则为ZZ。而孤雌生殖的后代由雌性产生的单倍体配子(Z型或W型)加倍而来,只能是纯合的WW(不能存活)或ZZ(雄性)。于是人们惊讶的发现,单独饲养的雌性科摩多巨蜥依然能且只能产生雄性后代。因此,科摩多巨蜥的种群中,雄性和雌性的比例并不是1:1,而是接近4:3。至于某些昆虫,例如蚜虫,更是以孤雌生殖和两性生殖轮替来繁衍后代的,孤雌生殖是它繁衍过程中必不可少的步骤。

图 / 科摩多巨蜥 by Joshua J. Cotten from Unsplash

既然地球动物的繁衍方式已经如此多样化,似乎根本没有理由设想,外星生物的繁衍一定要与地球生物的两性结合相似。当然,一定要这么认为也并无不可,但也完全可以进行这样的推理:例如,既然三体星球的生存环境是如此恶劣,那么耗费太多的能量发育出两套不同的生殖器官并不划算,因为这表示“同性相斥”; ** 更经济的生存策略是根本不分性别,任意两个发育成熟的个体都能够融合产生后代。 ** 由此自然也无所谓“异性”“同性”了!

这已经隐隐触及到了想象力的局限:即便以地球生物为模板,外星生物也不一定非搞雌雄结合的两性生殖不可。对于歌者文明更是如此。刘慈欣似乎根本就没把歌者一族设想为碳基生命,它们的本体甚至不是由人类熟悉的化学物质构成的。在刘慈欣的笔下,歌者的种族能够读取“矩阵虫”,还用“平衡鹏”来形容热力学平衡态;他们将不同类型的相互作用视为不同的“膜”的波动,把电磁波称为“中膜”,能够直接读取“弹拨星星”(叶文洁借助虚构的“太阳增益反射”效应发射电磁波)传递的信息,还把引力波称为“长膜”,能读取人类的“万有引力”号发出的引力波广播;他在消灭太阳系文明时,还能够用“力场触角”抓起武器。显然歌者能够通过某种方式——也许有辅助设备——来读取这些靠规范场传播的信息,他们自己的本体很可能就是某种规范场。

图 / by Milad Fakurian from Unsplash

一个自然的问题是:谈论这些外星生物的“性别”,有意义吗?在人类的语境中,“性”与“性别”总是和繁衍联系在一起,特别是与两性生殖联系在一起。而规范场生物——假如真的存在——的繁衍方式显然超出刘慈欣(乃至全人类)所拥有的物理学知识划定的理解范围。在这种情况下,将这一种族进行性别的区分,还有何意义?我们甚至不是在揣测“机器人是否拥有性别”,而根本就是以三维空间的碳基生物去揣测神级文明了。

三、在虚构的背后

刘慈欣的想象力十分值得佩服。然而他的想象力大多体现在两个方面:或者设想基本物理定律迥异于现实日常的世界,或者设想某项技术的应用推演到极致的场景。在性别——特别是社会中与性别有关的现象——这个话题上,他的想象力却逊色得多了。在描绘歌者种族时,刘慈欣采用了一种非常空灵的笔调,可奇怪的是,如此玄妙的规范场生物竟有类似人类的性别。也许这一定程度上是因为他缺少关于非两性生殖的知识。不过,根据《三体》小说的情节,有理由猜测,这其中还是少不了一些特定的社会意识形态的作用。

这是一个最基本的唯物主义原理。鲁迅举过一个绝妙的例子:

描神画鬼,毫无对证,本可以专靠了神思,所谓“天马行空”似的挥写了,然而他们写出来的,也不过是三只眼,长颈子,就是在常见的人体上,增加了眼睛一只,增长了颈子二三尺而已。

——叶紫作《丰收》序

鲁迅是在借此讽刺彼时中国文坛的乏力,但他没有止步于对文人开火,而是指出了文坛乏力的社会基础——社会经济发展衰颓,国民党推行言论审查制度。这种社会基础造就了奉行“不长不短”中庸哲学的意识形态。

文学作品中对于性别的设想的乏力,往往也是某种社会现实基础(以及相应的意识形态)的症候。《三体》小说就是一例。小说设想的外星生物竟然仍旧有类似于人类的性别划分,这已经是想象力匮乏的一种表现; ** 它说明作者的思维跳不出性别二分的认知框架。 ** 及至设想未来人类社会里与性别有关的现象时,某些陈腐的观念就更无遮掩了。

图 / from psycom.net

例如,《三体》小说里,“制造问题”的都是女人——叶文洁/程心,“解决问题”的都是男人——汪淼/史强/罗辑/云天明/托马斯·维德。这或许是巧合?但十九世纪西方小市民文学里的丑角常常是黑人和亚洲人,这是巧合吗?姑且算是巧合罢了。但“制造问题”的女人——以程心为甚——偏偏一定是出于“妇人之仁”(用今天的流行词,“白左圣母心”)而坏事;在这个虚构的文明冲突故事里,唯一取胜的策略只能是冷酷、理智、善于权衡利弊的的“男性思维”;这些恐怕都不是巧合了。

如同盖尔·鲁宾所说 ,自然界存在的性别划分的确造成个体差异,但把“雌雄”的差异默认等同于“男女”的差异,实际上是某种基本的意识形态作用的结果。这套意识形态是各种剥削性质的社会中产生的,它把女性的生育职能解读为女性生育能力的必然结果。在现实的资本主义社会中,它视剥削劳动力、扩大资本积累为理所当然;视男性为理应统治,女性为理应被统治;视生育抚养的再生产劳动理应被女性承担;视劳动人民为了获得统治集团和支配阶级的“涓滴”而竞争不休为理所应当。

这套意识形态反过来又左右人们对于自然现象的认识。比如,在《三体》小说的叙述中,那些冷酷、理智、善于权衡利弊的“雄性本能”,使得托马斯·维德这样的男人更适合掌握统治资源:

以太空的标准,合格的男人不多,程心也不会喜欢那样的男人。想到了一个合格的男人,他的声音犹在耳边:前进,前进!不择手段地前进!

男性就是应该相互竞争,取得统治资源,这是刻在雄性本能中的;女性就是应该相互竞争,取得男性的奖赏,这是刻在雌性本能中的。如果男男女女不愿据此各司其职,像叶文洁、程心那样,那么轻则国将不国,重则地球毁灭!

图 / by Felix Mittermeier from Unsplash

四、男性统治者的神话

有必要梳理清楚几件事。为“男性思维”辩护的《三体》读者,会拿着小说去类比现实,说在现实中的大国博弈中,“妇人之仁”是某些帝国主义势力发明出来的东西,喜欢它就要坏事。这不,程心就坏事了!在《三体》的宇宙里,人类和三体文明的生存死局只能靠冷酷、理智、善于权衡利弊的男性来破解。或者是在黑暗森林威慑状态下,用双输来威胁敌方;或者是孤注一掷,制造曲率飞船——尽管这样理论上要抛弃大部分人,但却“刚巧”制造了能够保证不愿意冒险的人类安全生存的黑域。程心正是出于“圣母心”,不愿维德这样的人不择手段研究曲率飞船,才使得太阳系文明最终失去了生存的机会。

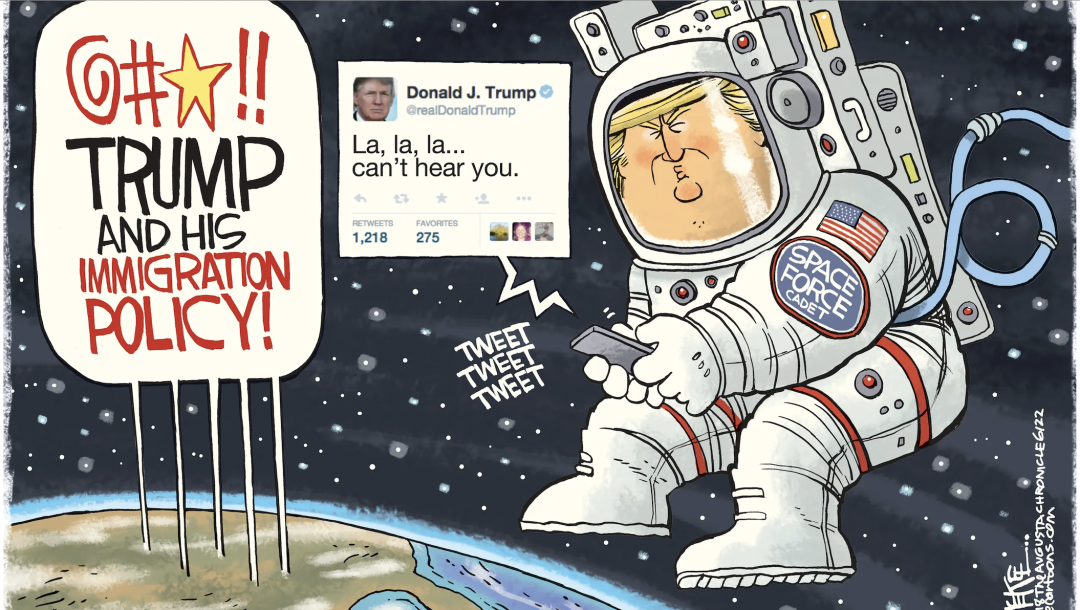

可惜,《三体》是虚构故事。它依据的蓝本是美苏冷战。有些读者拿着一个参照冷战虚构的外星人故事去类比现实,这等出口转内销除了混淆视听,实在毫无益处。所谓“白左圣母”,起源于西方阵营内部争取公民权的左翼社会运动。它沦为装点资产阶级统治的包装,恰恰是社会斗争乏力的结果。“白左圣母”或许有危害,但集中火力攻讦它,试图让人相信它是最严重的问题,却是统治集团和支配阶级中保守派惯用的话术。

图 / from ocregister.com

** 在现实中,统治集团和支配阶级崇尚的冷酷、理智、善于权衡利弊,造成的负面后果总是远大于“白左圣母”。 ** 当然,统治者往往没有真的“善于权衡利弊”,而是会被自己的冷酷和理智所感动,为自己宁为玉碎、不为瓦全的精神所惊叹。这驱使着他们不顾人民死活,作出自杀式的行为。举个例子,蒋介石就是这样,喜欢扮演“带着敢死队的英雄”(周恩来与埃德加·斯诺的谈话,1936年7月9日)。他的的确确反对所有帝国主义,的的确确总有破釜沉舟的“勇气”。他的“勇气”导致了什么?花园口决堤、长沙文夕大火,中国劳动人民数不尽的灾难。他事后的后悔未必出于虚伪,但真诚也好,痛心也罢,都无法让千千万万死去的人复活。 ** 把统治精英幻想成理智的、认识水平超群的,无异于缘木求鱼。 **

图 / from seattletimes.com

更重要的是,这种“男性思维”,即便真的“理性”,究其根本来说,只是统治集团和支配阶级的理性。它把生产性的、统治角度宏观的、“理性”的考量,当作比再生产性的、微观的、情绪性的——一言以蔽之, ** “女性的视角” ** ——更重要的东西。 ** 这种理性,只是资产阶级的工具理性。在认识不到竭泽而渔这件事上,它只剩盲目。 ** 对于统治者来说,为了统治权力能够延续而生产,为了资本积累能够继续而生产,是头等重要的事,围绕着它打转才是“理性”。这种“理性”把劳动人民当作“人力资源”,它理解不了反抗为何发生。劳动者产生情绪,乃至愤而反抗,都被丑化为“女里女气”“不顾大局”的“圣母心”。它以空泛的“天下兴亡”作为装饰,以男性统治的小恩小惠作为诱惑,欺骗了不少身不在统治阶级的男性劳动者相信“男性竞争”的神话。它还会把劳动阶级的暴动蔑称为“娘们骚乱”。不过,抛去价值判断,这个说法倒也反映了几分事实:受压迫最深重的劳动妇女,常常是革命的先导。

图 / from ledevoir.com

或许厌弃《三体》的自由派没有一丝一毫的阶级视角和性别意识。或许《三体》当真触及到了宇宙博弈的规律。但这都不能说明,它所宣扬的那种统治阶级的“男性思维”有什么可取之处。对于现实世界,“宇宙规律”可谓屠龙之术。要是拿着“宇宙规律”来为统治集团作辩护,要是觉得“白左圣母”是比剥削和压迫更大的问题,那该如何认知一个社会里劳动人民最急迫的诉求?挨饿、失业、性别暴力、健康折损,究竟是“白左圣母”的责任比较大,还是统治者的责任比较大?是否挨饿、失业、性别暴力、健康折损,统统都要让位于大局?是否为了能够碾压统治者心目中的对手,为了千百年后的长远利益,无产阶级理应付出眼前的一切?

以上这些问题,没有一个能从科幻小说里获得答案。要获得答案,只有一种办法: ** 对现实直呼其名。 ** 对科幻小说的较真和讨论,到这里就该打住了。

图 / from initium