跨性别者的故事|看见我,听我说

3月31日是国际跨性别现身日(International Transgender Day of Visibility),这一节日由美国密西根州的跨性别权利运动者蕾切尔·克兰德尔在2009年倡议设立,旨在庆祝跨性别者的现身,承认并庆祝跨性别者是生活在社会中的一员,并提高全球对跨性别者的关切与意识。

21年春,J.K.罗琳有关跨性别者的言论在简中互联网引发了很大争议。某《社会调查与研究方法(2)》小组选择跨性别者如何上厕所作为研究选题,进行田野观察和访谈,希望以此切入理解跨性别者如何与社会性别规范相遇,又如何挑战。遗憾的是,这些材料并没有得到进一步使用,在此小组成员决定整理这些一手材料并发出,以飨读者。

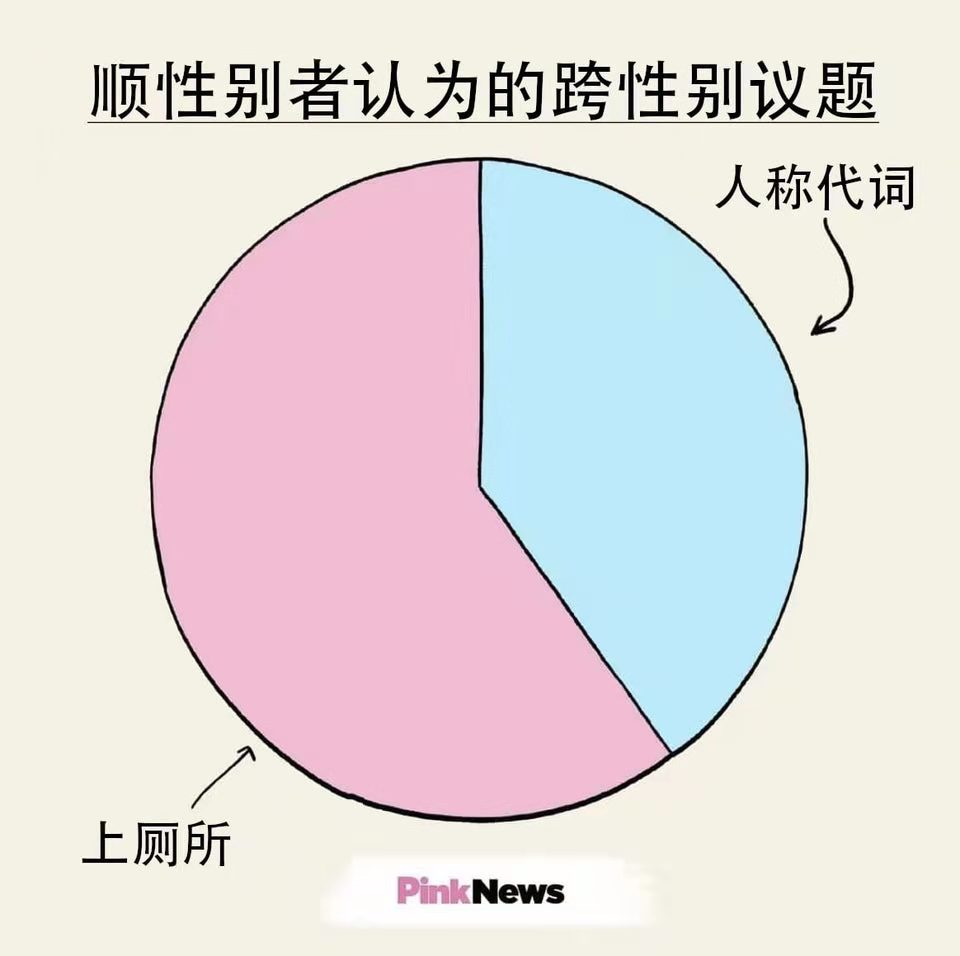

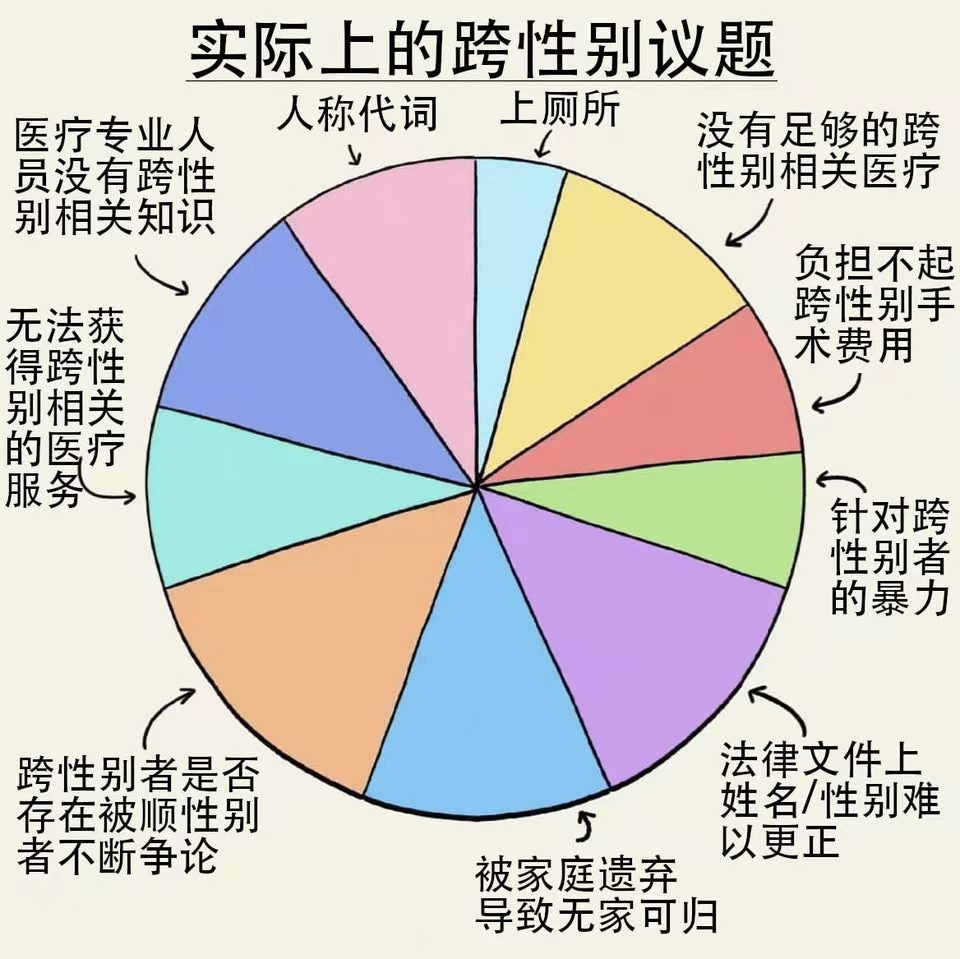

互联网上关于跨性别议题的表情包

一年过去了,互联网舆论仍然纠结跨性别者怎么上厕所。但主流大众,包括其它性少数群体,在争议之外仍然对跨性别者缺乏了解。讨论跨性别者相关议题之前,至少应该了解跨性别群体的实际生活状况——否则关于跨性别社会空间议题上的争论大多只会是毫无意义的纸上谈兵。比如,跨性别者实际在意的议题包括医疗、心理健康、性别暴力、就业等方面,但大众以及其它性少数群体能够“看到”并自以为理解的跨性别议题只有上厕所(甚至连这一议题都被想当然地替换成“顺直男女装偷拍”)。

我们认为,跨性别者不被理解,同时在厕所问题及其他公共权益问题上受到排挤歧视的根源是父权制下异性恋中心的性别二元论,也即 异性恋矩阵 [1]。在二元论的视角下,跨性别者(以及其他所有人)都只能按照指派的生理特征对应的二元性别规范行事,在此之外的选择和需求都是无法理解,不被言说的(一言以蔽之,“怎么可能既不做男人,又不做女人呢?”)这一背景下,争论跨性别女性们(此处跨性别男性再一次被忽略了)是否“侵犯”了“女性”的生存空间,把厕所问题变成“顺女”和“跨女”互相扯头花,只会让真正的元凶隐身——无论是被性化和窥视的女体,还是不被任何一个厕所接纳的跨性别,都无法通过掩盖另一议题解决自身的症结,它们不是针锋相对的矛盾,而是同一问题的一体两面。

因此,在2022年的跨性别者现身日,我们整理了六位跨性别者围绕如厕问题展开的生命故事,试图通过这个争论最多的议题展示跨性别者们更真实的经历,更真实的生活。

01

小A是一位跨性别女性,是某工科院系学生。她出生后被登记的性别是男性。在高中时她接触到了跨性别这一概念,觉得跟自己很符合。在此之前,她⻓期觉得自己和别人不一样,不喜欢自己顺性别男性的身份,不喜欢和其他男孩子一样。在此之后,她就确认了自己是一个跨性别者。

入读大学时,小A被分到男生宿舍。[2]在宿舍时,她会在宿舍的卫生间上厕所,而平时换衣服之类的动作则是在床帘里进行。至于洗澡,则是小心挑选浴室没人的时间,并很快洗完。

她刚入学时在公共场所会去男厕,因为当时她的外表不够pass[3],不敢上女厕。后来她的头发越来越⻓。有一次,在她和一位顺性别女性闺蜜一起出去玩时,闺蜜带着她去了女厕所。第一次上女厕并没有发生不愉快的事情,但是后来没有这位闺蜜时她还是不敢上女厕所。

此后她在外面的时候,会采取尽量少喝水等方法减少上厕所,如果实在需要去的话就尽量找无障碍卫生间。但在平时和她一起上厕所的闺蜜的怂恿之下,她去女厕所的次数也越来越多,也真的没有发生让她担心的事情——比如被人发现她的指派性别。

后来有一次,她和闺蜜一起去参加某大型活动,期间她想要去厕所。由于那里的人很多,女厕所前排起了⻓队。闺蜜拉着她在⻔口一起排队。排了好几分钟,面前来往走过了许多个女孩子,没有一个人对她多看一眼。在那之后,她就基本上都会去女厕所。对此她觉得, 一方面是她的外貌更pass了,一方面也是她更加自信了。

By Sharon McCutcheon from unsplash

02

“军训”对很多人来说,只是大学的前奏,生活的插曲。但对于大萌,“军训”是很多事的导火索。

“看起来非常接近男性的话,就会问题更大。”作为女性被社会接受是大萌所希望的,但作为大学第一课的军训,却要求指派性别为男性的大萌必须看起来「像」个男人。因为个子较高,大萌被选为排头,又被强制剃了寸头。大学生活以被迫成为“铁血硬汉”开启。

这让大萌无法接受。她曾经对“十八岁”抱有浪漫的想象——到了十八岁就可以自己做决定,一切就会变得顺理成章。而大学给她的第一份礼物是一颗象征着成为男性的头颅,并要求她很谨慎地隐藏自己的性别。

无法忍受的大萌向父母铺垫着出柜,父母也并没有轻易接受。种种委屈危及大萌的心理健康。在一次试图自杀被阻止后,父母赶到北京,在和心理医生一起沟通时了解了大萌的处境。一家人相处了一段时间,回去后,父母才慢慢接受了大萌的性别身份。

学校则似乎不会为了大萌发生变化, 她选择暂时休学,先完成性别重置手术。 手术计划在20年寒假,突如其来的疫情却打乱了所有计划。在休学一年后,大萌才如愿完成手术返回校园。耽误的学业、必须面对的新同学又成为大学生活给出的难题,加上手术恢复期的困扰,回到学校的大萌心理状况很糟糕。

对大萌而言,也并非进行手术后“性别”就不再是问题。例如,大萌还是不会走进女厕。进入大学后,大萌的性别表达一直偏女性。进行手术之前,她会“头铁”地选择男厕,就算有时被提醒走错了,也会等没人了再进去。手术对身体的改变让大萌觉得,“这之后再去吓人,感觉好像不是那么道德”。但大萌也不敢进女厕,如果在教学楼,她会选择无障碍厕所,即在偌大的六教有且只有一间的位于B区的无障碍厕所。大萌的思路是,被从男厕赶出来就没什么问题,因为她本来也不是男生,但如果被从女厕赶出来,性质就完全不一样了。

面对完成手术的大萌,校方有了反应。从返校后的隔离开始,辅导员、朋友跟着为她张罗,虽然身份证、学籍等相关档案上登记的性别当时还没有修改完成,大萌还是在生活上有了更合适的安排,体育部也建议在身体恢复好后再选女生体育课。

但大萌很清楚,这仍然不是因为学校足够友好,也不是因为校方有性别友善的政策,只是因为她完成了手术,并且会修改在行政机关登记的性别,所以校方不得不回应。她的一位没有进行手术的跨性别朋友,因为无法适应男生宿舍,曾强烈要求搬进单人间,但被校方拒绝了。

03

高个子、短头发,看起来就像个男生,这是阿炜长期以来的形象。十几岁的时候,他意识到自己和别的女孩有些不一样,却少有人能够听他倾诉。网络,媒体,医学专家,阿炜在十几年间了解到各种各样的知识,逐渐认识了自己:他是一名跨性别男生。

拥有着女性身体的阿炜经历了无数的尴尬、焦虑和痛苦。他在女厕所见过数不清的敌意目光,被指责、被驱赶,即使在解释完自己是女生之后,仍会有一句“不男不女”砸到脸上。

日复一日,上厕所成为了一场充满思想斗争的游戏,不愉快的经历让他找到了生存方式。如果身边熟人比较多,知道他是女生,那么他就会选择女厕所;反过来,如果周围都是陌生人,他一定会选择男厕所。在学校里,和周围人慢慢熟悉起来,他会更自然地走进女厕所。有一次上自习,阿炜走进女厕所,被保洁人员看到了。他听到保洁人员对其他女生说,先别进去,刚有个男孩走错了。这是这场游戏中少有的温暖。

厕所相当重要。“(我)其实很羞愧去展露自己的隐私部位,或者说展示出性别。”于是,在很长一段时间里,他尽量少喝水,控制自己不去厕所。他为许多事情感到焦虑,不仅是上厕所,打一场球赛,做一次体检,只要是和性别有点关系,他都能感受到周围人的议论。

如今,阿炜已经完成了性别重置手术,可他说,如果大家对跨性别更包容,也许他就不会使用激素或做手术了。“ 我就是我,然后我就是要选择我喜欢的人,而不是因为社会,我被动地做出了我的改变。 其实激素也是有副作用,手术也是对身体有伤害的。如果说包容程度那么高,可能也不会有现在的我吧。”

By Cecilie Johnsen from unsplash

04

鲸鱼来自五字班某工科院系,是一位跨性别女性。她的指派性别是男性。在进入大学前她已经开始对女装的探索。在大一时,她开始关注Purple的公众号和阅读相关文章;在大二时,她开始在知乎等社交网站上接触到跨性别者的相关知识,并在大三时确定了自己的跨性别者身份。鲸鱼目前没有进行过激素替代治疗和性别重置手术。

入学华大时,鲸鱼被分到男生宿舍。从大一入学以后她开始留头发,尽管那时她还没有确定自己的跨性别身份。在入学后的第二个学期,她就装了从屋顶垂到地板的帘子,把她的床位包括书桌整个从寝室隔离出去。大三秋季学期她有过一段去欧洲某大学交换的经历,这段经历促成了她在性别认知上的最终确定,并在那时开始将所有服装换为女装,开始研究毛发清除和面部化妆,并在公共场合开始使用女性卫生间。

回国后的大三春季学期,她暂时恢复了出国前的着装;在这时她在公共场合仍然使用男厕,但仅使用隔间。她曾经因此收到保洁阿姨的善意提醒。但她在大四秋季学期重新开始穿戴女装和义乳,恢复了在欧洲期间的生活方式。

2020年初开始的新冠疫情大大改变了每一个人的生活方式,跨性别者也不例外。

鲸鱼说,新冠疫情发生之前,绝大多数人不会佩戴口罩。那时她在使用女厕所时,经常感到来自ta(她)人的注视的目光,虽然对于自己的外貌的控制已经在独处的时候多次研究。她一般不会和别人互动,并且会尽力避免一切眼神上的接触。如厕之后洗手时不可避免的会和其他人有眼神上的接触,“会互相看见”,这种情况也让她感觉很棘手。等待厕位时她会感到特别煎熬。

但自从2020年初发生新冠疫情以来,这种焦虑反而减少了很多,因为戴着口罩的情况下pass的概率大大提高,同时她的体重不断上升,这使得她的外形更加圆润,进而从某种意义上减弱了她的性别焦虑。但不论在什么时候, 如果场所提供了第三卫生间,鲸鱼还是会选择独自走进这个空旷而独立的房间,在这里她不会感到任何的外在的压力。

此外,之前由于她本人和学生卡、身份证上的照片差异较大,导致需要出示学生卡的场合,例如进入图书馆和系馆时会遇到一些困难,例如经常被保安拦下,这个时候她只能“嘴硬”并强行进入。在使用身份证时反而更简便,因为很多使用身份证的场合(例如入住宾馆、通过火车站和机场的安检)是由人脸识别完成认证,而机器并没有人类的目光的性别偏见,并不因为同一个人的面部“性别化”的特征的改变而无法识别同一个人。但更换学生卡上的照片的流程很复杂。她直到2021年3月——也就是拿到北医六院的性别认同障碍诊断证明的接近两年之后——才开始了更换学生卡照片的流程,同时她也去了一趟中关村派出所进行身份证的“挂失补办”,实质上是重新拍照并制作新的身份证。当拿到新的身份证件后,她的情绪大大改善,因为这时她的身份证件上的照片与实际认同的外貌一致,并且消解了在与人接触的场合的常常遇到的阻力和相应的感到的弥漫性的压力。

鲸鱼说,她至今一直把北医六院性别认同障碍诊断证明的原件放在书包里的一个文件夹中 ,“像带身份证一样”,尽管她日常生活中几乎从未遇到过需要出示性别认同障碍诊断证明的时候——在她的记忆里,唯一一次使用是在北医三院美容皮科咨询永久性的激光脱毛,那时她拿出这张纸以向医生解释自己的面部脱毛的需求:医院一般不会接受为生理男性进行面部胡子的激光脱毛的要求。

By Sharon McCutcheon from unsplash

05

Summer的指派性别是女性,但“性别”对他而言一个是不断探索的过程。

小时候便对跨性别男性的故事感到神奇,开始发育后又对一些女性化的第二性征感到抵触,但在很长一段时间里,Summer都认为自己是女同性恋中的T。只是在亲密关系中,他会偶尔感觉自己并不希望被当作女性对待。

到了大学,Summer更多地接触到性少数群体,对相关知识和概念也有了更多了解。在大四接触到“跨性别”的概念、接触跨性别兄弟社群后,终于对自己的性别身份有了进一步的认知:大概是男性,或者是流动的,至少不是女性。

Summer仍然选择女厕,或者说至少不排斥,当然,也不敢进男厕。原因或许在于性别表达:他的性别表达仍然可能在性别光谱上被认为偏女性,进男厕可能会带来麻烦。

男厕会带来麻烦,但上女厕也不轻松,只是Summer会在进入女厕时斟酌着采用策略。Summer头发较短,两侧几乎推光,日常多着男装,又做了平胸手术,进女厕时总会担心,会在进去前把原本扎起的头发放下,让自己看起来像个女人。

类似地,Summer住宿时不会直接在寝室里换衣服,游泳时会穿连体游泳衣把自己裹严实。种种心事大概很难为外人所知,“她们应该不会往跨性别方向想,可能会只是觉得我比较害羞、腼腆或者怎么样。”

更多的事情则在细微的心理层面运作。在公共场合的厕所,Summer会小心地避开别人的眼神,希望别人不要看自己。如果说小时候进女厕被当作男孩提醒仍可以当作无恶意之举,已经是成年人的他虽然没有在进入女厕时在语言、行动上实际上被歧视,但总会格外注意别人的神态、动作和眼神交流,偶尔也会担心别人真的在打量自己。

在一些活动中使用过的性别友善厕所带给Summer很好的感受:空间较大,不分性别都能使用,尤其是对那些被认为性别状态更模糊的兄弟或姐妹,当男厕或女厕都成了问题,性别友善厕所一定是更好的答案。

Summer认为,这也是清华应该做出的选择。 “我觉得华大(化名)作为一个有做世一大的野心的学校,肯定要在各方面都领先一些,包括思想上什么的。”

By Mercedes Mehling from unsplash

06

泽泽是一位跨性别女性,在华大(化名)读博士四年级。大三时泽泽开始发现自己是跨性别者,她会比较希望以女性的着装和身份去跟别人相处。并且她青春期发育得比较晚,青春期的一些第二性征也会让她感到很难受。目前,泽泽已经进行了四年的激素替代治疗,暂时没有手术的计划。使用了激素药物后,她对自己身体的接受度高了很多。

泽泽是一位跨性别女同性恋。由于服用激素药物会失去生育能力,她在服激素药物前在北医三院保存了六支精液,每年需要交一定的保存费用。

泽泽目前住在博士生的男生公寓,她住在双人间。她平时换衣服时对舍友并不避讳,她的舍友也接受她的情况。一年前[4],泽泽说,她平时只在宿舍和实验楼上厕所。在其他地方比如食堂会憋着不上。在实验楼时,她也只是“普通地去男厕所”。穿着女装比如裙子时,如果上男厕会感到不安,她就会去女厕。和社团的朋友出去玩时,别人知道泽泽的女性性别,她也会去女厕。

2022年3月9日武汉天街杀人案发生后,泽泽也很受震动。 因为担心遭遇针对跨性别者女性的暴力,泽泽撤下了自己自行车上的跨性别小旗子 ,在外面的公共场合会选择去女厕所。

在线上聊天时,泽泽是一个很开朗的人。谈论性话题时,她并不避讳谈论她的指派性别性征。有一次,社交媒体上的一个直男不知道她是跨性别女性,对她进行了言语骚扰和荡妇羞辱,她便给对方发了自己的生殖器图片。在群里,她不讳言自己肛裂的事情,也不忘提醒大家喝水。

By Kyle from unsplash

尾声

对于很多跨性别者,“现身”仍意味着危险。

文中受访的跨性别者大多是Purple的成员。Purple始终希望为跨性别者——性少数群体中的性少数——提供一个安全的、免于歧视和威胁的空间。但在Purple之外,对跨性别者的偏见、歧视甚至仇恨并不少见,跨性别者应当享有的一系列权利也始终被剥夺。血淋淋的暴力就在我们身边,2022年3月9日的武汉天街杀人案让社群内很多跨性别者受到震动。

在这个跨性别现身日,我们希望通过发声提高跨性别群体的可见度,也呼吁建立对性少数群体中的“性少数”更加友好的社群。

而支持跨性别社群,需要从身边小事做起。通过每一个友好个体的发声和努力,希望我们一起终结对跨性别者的恐惧与偏见。

祝所有跨性别朋友节日快乐,我们为你感到骄傲。

By Ehimetalor Akhere Unuabona from unsplash

注释:

[2] 目前华大并不会给未做手术的跨性别分配性别认同对应的宿舍或是特殊的宿舍。

[3] pass,有时被翻译为“过关”。意为让个体的外表或性别角色和表达能够融入顺性别群体,而不被发现是跨儿;被视为顺性别者。

[4] 这些访谈都是在2021年春天进行的。

受访者:小A、大萌、阿炜、鲸鱼、Summer、泽泽 访谈者:2021年《社会调查与研究方法(2)》某小组 编辑:萘宝宝、空想家、小奈、青林 封面:B.Weiss 排版:Chisaac