紫外发散|343宣言

紫外发散|343宣言

原文作者:M.L.F.与西蒙娜·德·波伏瓦

翻译:Chill(据英译本)

校对:DT君(据法语原文)

排版&封面:B.Weiss

译校者按

1971年,玛丽-克莱尔·谢瓦利埃(Marie-Claire Chevalier,1955.07.12-2022.01.23)还只是一个十六岁的少女,与做公交售票员的母亲和两个妹妹住在巴黎的一间廉租公寓里。她被同学校的一个男同学强奸了,很快就发现自己有了身孕。玛丽- 克莱尔不能留下这个孩子。但1971年,法国的法律仍然禁止女性进行堕胎,违法者将面临严厉的惩罚。天主教氛围浓厚的法国社会视堕胎为大罪,而时任法国总理米歇尔·德勃雷(Michel Debré)更有金句“法国人必须要多生孩子”(Il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle),这无疑都为试图堕胎的女性增加了更多的道德枷锁。

尽管海峡对岸的英国已经在1967年开始了堕胎合法化进程,但对于出身贫寒的工人阶级家庭的玛丽- 克莱尔来说,出国做手术显然是负担不起的。于是她的母亲为她联系了非法的堕胎手术。由于条件简陋,玛丽-克莱尔在术后大出血,一度生命垂危。

那个强奸她的男孩很快因为一桩盗窃案被捕。为了逃避刑罚,他供出了玛丽-克莱尔曾经去秘密堕胎的事。作为交换,他被无罪释放了,而玛丽- 克莱尔却被捕入狱。这本来只是又一桩贫苦女性不得不秘密堕胎的“小事”,但 ** 于1972年开庭的玛丽- 克莱尔案却偏偏成为了改变法国法律的里程碑式案件,因为它赶上了法国1970年代风起云涌的女权运动 ** 。

西蒙娜·德·波伏瓦在玛丽-克莱尔案庭审现场外,1972年。Artault Erwan-Sygma / Getty Images

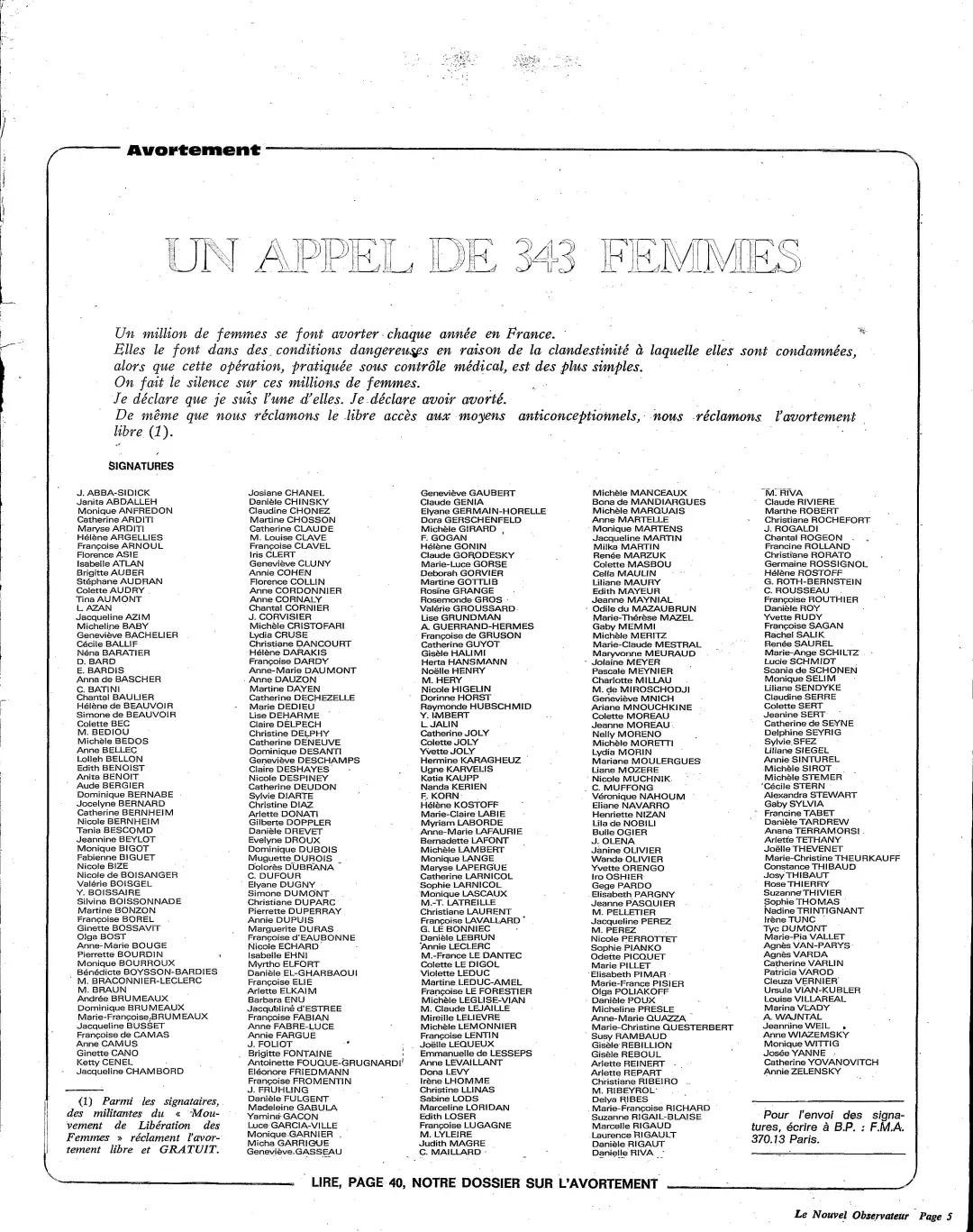

1971年4月5日, 343位法国女性联名在《新观察家》(Nouvel Observateur)杂志上发表了《我们的子宫属于我们自己》(Notre Ventre, Nous Appartient),又称《343宣言》 (Manifeste de 343)。 ** 她们在宣言中公开承认自己曾经堕胎,用宣告自己违法的方式挑战保守的法律和道德。 ** 一经发表,它就引起了巨大的争议。

从1968年开始兴起的激进左翼力量在这股东风中结成了争取堕胎权的同盟,而宗教保守势力和右翼政治家则狂怒地咒骂签署宣言的女人们。在法国人的集体记忆中,《343宣言》有一个更惊世骇俗的名字——“343个荡妇的宣言”(Manifeste des 343 salopes)。这个名字来自于《查理周刊》上的一副漫画《是谁让这343个荡妇怀孕的?》,意在讽刺保守派的荡妇羞辱和德勃雷的生育至上主义。

1971年4月12日《查理周刊》的封面,漫画标题为“是谁让宣言里的这343个荡妇怀孕的?”,图中德勃雷总理的回答则是“这都是为了法国!”

这份宣言是左翼女权主义组织“女性解放运动”(Mouvement de Libération des Femmes, M.L.F.)和西蒙娜·德·波伏瓦共同起草的,联名者中既有普通工人、职员,也不乏著名的学者、作家、电影导演和艺术家。

在激进左翼社会运动风起云涌的氛围之下, 《343宣言》没有止步于指责反堕胎法律在一般意义下侵犯基本公民权,而是更尖锐地指出了这种法律的资产阶级性质: ** 它本质上是资产阶级政权的一种人口管控措施,其目的是创造资本主义所需的产业后备军;在道德的名义下,它对于无产阶级女性格外地严苛,因为她们的肩上压着贫困(资本主义剥削的直接结果)和生育劳动(资产阶级国家强制的再生产劳动)的双重负担。 **

据此,《343宣言》旗帜鲜明地提出两点。 第一, ** 女性应成为其生育的后代的直接掌控者 ** ,正如无产阶级应成为其产品的直接掌控者。第二, 在一个男权的资产阶级社会中,能体现女性掌控自己身体的权利的,根本不是“生育的自由”和“代孕的自由”(这是以等价交换形式伪装的生育劳动剥削,正如资本以等价交换之名剥削剩余价值),而恰恰 ** 是不生育的自由,是“育儿罢工”(grève d'enfants) ** ,正如资本主义社会下无产阶级权利的体现乃是拒绝工作。

** 这样,《 ** ** 343宣言》道出了争取堕胎权利的更大的政治意义,将堕胎权利运动与当时的其它左翼社会运动联系了起来 ** 。

前排从左至右:“堕胎和避孕自由运动”主席莫妮卡·安托万(Monique Antoine)、吉赛尔·阿里米、玛丽-克莱尔·谢瓦利埃母女。来源:法新社

《343宣言》的发表也的确成为了当时的左翼社会运动中的一个节点。由于它所激发的辩论,人们对玛丽- 克莱尔案投以极大的关注。签署者中的律师吉赛尔·阿里米(Gisèle Halimi)顶住了压力,成为玛丽- 克莱尔的辩护律师,并且在1972年的庭审中再次公开宣告自己曾违反这项法律,力陈法律本身的不合理性。案件最终以玛丽- 克莱尔本人被无罪释放告终,而时任卫生部长西蒙娜·维伊(Simone Veil)更借这股东风推动法国国民议会在1975年将堕胎合法化。

法国国民议会当时有98%的议员是男性,其中有不少人不愿看见堕胎合法化,甚至有议员将维伊与希特勒作比(此人后来称不知道维伊是犹太人集中营的幸存者)。 ** 推动这项法律通过远非维伊一人之功,而是与群众抗争运动密不可分的 ** :在仅仅五年之前,试图放宽堕胎限制的提案都遭到了议会的否决,保守派指责提案的人会造成“迫于舆论压力的权利滥用”;但最终,正是群众的“舆论压力”促成了议会中的左翼党派投票支持维伊的提案。

在今日的表述中,《343宣言》的发表更多被认为是典型的公民不服从运动(例如,《时代》杂志2018年11月26日刊的纪念文章即是如此概括的)。从联名者并未被追究法律责任这一点来说,它当然是。然而回到它所在的时代背景,它的意义远不止于此。 公民不服从行动之所以能够生效,从来都与它所在的社会形成反抗恶法的群众运动密切相关。没有群众运动的氛围,“公民不服从”只能沦为孤独的行为艺术。面对今日各路反动思潮复苏的局面,重新激活左翼的群众运动显然是最重要的工作。 除了文本上的犀利,《343宣言》所带给我们的启示还应当包括这一点。

以下为正文

343位女性签名

法国每年有超过一百万女性堕胎。

因人们对流产讳莫如深,她们只敢在简陋条件下,冒着生命风险堕胎;可如果能获得医疗监管,人工流产只是简单的小手术。

社会迫使这数百万女性保持沉默。

我宣布,我是这些女性之一。我宣布,我曾经堕过胎。

正如我们要求获得避孕药具的自由,我们要求拥有堕胎自由。

签名者中有莫妮卡·威蒂格(Monique Wittig),公众号曾经推送过她的演讲《 直人思维 》(点击标题跳转至对应文章)

这份联名是斗争的第一枪。有史以来,女人们——“女性解放运动”的参与者、“堕胎自由运动”的参与者、参与工作的女人和全职主妇们——首次决定去除施加在她们子宫上的魔咒。

“女性解放运动”并不是一个政党,不是一个民间组织或协会,更不是某个这类组织的女性附属分支。相反,它是一场历史性的社会运动。它不仅将参加“女性解放运动”的女性团结起来,它更是一场所有决定掌握自己的生命和自由的女性的运动,无论她们在哪里生活,无论她们在哪里工作。

我们与压迫进行斗争,这意味着我们要爆破所有的社会结构,特别是最习以为常的结构。我们拒绝在这个社会里分一杯羹,因为它的建设将我们排除在外,同时却又负担于我们的脊梁。人类中的半数——女性——始终潜藏在社会阴影里,而当她们选择将自己的命运掌握在自己手中时,革命就真正开始了。

“堕胎自由运动”(Mouvement pour la Liberté de l'Avortement)已然兴起,它把所有决心为堕胎自由而斗争到底的人聚集起来。这个运动的目的,是动员起地方组织和集团公司,协调解释性和宣传性的活动,从而成为我们取得自决权的唯一的群众运动。

** 堕胎, **

一个最终定义、表达一切女权主义抗争的词。成为一名女权主义者,就是为能够自由而免费地堕胎而斗争。

** 堕胎, **

这是“女里女气的事情” ,就像煮饭、换尿布,是一种脏东西。为能够自由免费堕胎而进行斗争,这听起来有些可笑,有些鸡毛蒜皮。它似乎总带着医院的气味、食物的气味,似乎总带着女人身后屎尿的气味。

为堕胎而斗争时的复杂情绪恰恰表明了我们所面临的困难,承认“为自我斗争是值得的”的痛苦。显然,女性没有像男性那样拥有处理自己身体的权利。然而,我们的子宫是属于我们自己的。

能够自由免费堕胎并不是解除女性困境的最终目标。相反,这只是最基础的需要,没有它,政治斗争甚至无法开始。女性应该夺回并重建自己身体的所有权,这是至关重要的。女性当今的处境在历史上是独特的:作为人类的一部分,在现代社会中,她们却不能自由地处置自己的身体。迄今为止,只有奴隶才是这样的处境。

羞辱还在继续。法国每年有一百五十万名女性因堕胎而生活在羞耻和绝望之中,其中有五千人因此死去。但道德风气仍然固步自封。我们要高声抗议。

** 自由免费堕胎是—— **

●

立刻消除我们对自己身体的羞耻感,让我们因自己的身体而自由和骄傲,就像迄今为止每一个充分使用自己身体的人一样;

●

不再以做女人为耻。自我破碎得四分五裂、溃不成军,每一位不得不秘密堕胎的女性都要经历这样的事;

●

任何时候都要做自己,不再有一种感到不光彩的、“被抓现行”的恐惧,掉进陷阱里的恐惧,因腹中带着个肿块而不得不变成无力的两面人 的恐惧;

●

一场惊心动魄的斗争:因为只有我赢了,我才开始只属于自己,而不再属于国家、家庭和一个我不想要的孩子;

●

女性在完全掌控后代生产的道路上迈出的一步。女性,像所有生产者一样,事实上拥有对其所有生产的绝对控制权。这种控制意味着女性的心理格局的彻底改变,也代表着同样彻底的社会结构的变革。

1

如果我想生孩子,我就会生孩子。不是因为道德压力、制度上或经济上的强制命令迫使我这样做。这是我的政治权力。与所有生产者一样,在我的境遇有所改善之前,我可以通过我的生产对社会施加压力——育儿罢工。

2

如果我想生孩子,我就会生孩子,只要让我生下这个孩子的社会适合我的生存,而不是让我成为孩子的奴隶、护工、女佣或者泄愤的沙袋。

3

如果我想生孩子,我就会生孩子,只要这个社会适合我和孩子的生存。我会对孩子负责,而不会遭遇战争的风险,也不必受制于他人的节奏来工作。

资产阶级统治国家十诫

在女人和她腹中胚胎之间,当以后者为重。

若德勃雷祈求多出一亿法国人口,则女人不可堕胎。

你可获得一亿法国人口,只要不付出相应的代价。

你应对不能去英国(堕胎)的贫穷女性格外严苛。

由此导致的失业将取悦资本家 ** [1] ** 。

你应非常讲究道德,因为只有上帝知道,若有了这样的自由,那么“我们的”女人会做什么。

你应当拯救胚胎,因为把他们在18岁——也就是征兵的年龄——杀掉才更好。

当你推行帝国主义政治时,你将无比需要这些士兵。

你自己则应当采取避孕措施,只生育很少几个孩子,送他们去综合理工学院或国家行政学院。因为公寓只有10个房间 ** [2] ** 。

至于其他人 ,若他们使用避孕药,则你要贬损他们,因为能够使用避孕药是强制生育的唯一漏洞。

** 我签名是因为…… **

我签名是因为我已经流了太多的血,而你们仍然要我保持沉默。这该结束了。现在我们要发声。

执掌法律的先生们,你们的手上沾满鲜血,而你们对此视而不见,仍旧闲庭信步。但我们要迫使你们看见。

法律宣告:“法律面前人人平等”。而你们的法律选择性地打击女人,你们拿出道德家的嘴脸来说教。一群骗子。

你们用法律来约束我们的生理机能,你们事无巨细地大谈我们腹中发生的事,还把这做成“官方记录”。下流无耻。

而你们还要求我们感到羞耻,让我们为此而沉默,因为这对你们有利。虚伪至极。

但现在,沉默结束了。我们将要向全世界揭露你们的真实嘴脸。令人厌恶。

对规训下的自由说不

围绕着堕胎问题而兴起的对抗,盘旋在与之最相关的人——女性——的头上。法律是否需要更加自由、何种条件下应该允许堕胎的问题——一言以蔽之,治疗性堕胎 ** [3] ** 的问题与我们无关,因此我们并不感兴趣。

治疗性堕胎要求有“足够好”的理由,女性才能获得堕胎的“许可”。说白了,这表示女性需要夺回不生孩子的权利。当下,是否生育的决定权与往常一样并不属于女性。强迫妇女生育的原则仍然是合法的。

修改法律、纳入这一原则的例外情况,只能反过来加强这一原则而已。最宽松的法律仍然在规束女性如何使用自己的身体。而对自己身体的使用并不属于应被规束的事项。我们想要的不是宽容,不是其他人与生俱来的人权——依照意愿自由地使用自己身体的权利——的残羹冷炙。

我们反对佩雷法案或A.N.E.A.提案 ** [4] ** ,就像反对现行法律一样,因为我们反对所有声称要规束我们身体的法律,不论以何名义。我们要的不是更宽松的法律。我们希望取消约束堕胎的法律,一劳永逸。我们没有在乞求施舍,而是在要求公正。我们是法国的两千七百万女性,两千七百万名被当作牲口对待的“公民”。

各式各样的法西斯分子,或者承认自己的法西斯身份,并对我们大肆打骂;或者自称是天主教徒、原教旨主义者、人口学家、医生、专家、法学家、“负责任的人”。这里还有德勃雷、佩雷、勒热纳、蓬皮杜、肖沙尔和教皇 ** [5] ** 。我们宣告我们已经揭露了他们的真面目。我们应该称他们为人民的杀手。我们应该禁止他们使用“尊重生命”这个词,因为在他们的嘴里,这个词肮脏无比。我们是两千七百万女性。我们要战斗到最后,因为我们只是要求拥有自由使用我们的身体的权利。

译校注

[1]

禁止女性堕胎会导致育龄贫困女性因不得不生育而失业,成为产业后备军的一员。这将扩大劳动力供给的相对过剩,使得资本家可以降低工人工资。产业后备军理论是马克思在《资本论》中提出的:“工人阶级中就业部分的过度劳动,扩大了它的后备军的队伍,而后者通过竞争加在就业工人身上的增大的压力,又反过来迫使就业工人不得不从事过度劳动和听从资本的摆布。工人阶级的一部分从事过度劳动迫使它的另一部分无事可做,反过来,它的一部分无事可做迫使它的另一部分从事过度劳动,这成了各个资本家致富的手段,同时又按照与社会积累的增进相适应的规模加速了产业后备军的生产。”“在这种情况下(注:无产阶级被快速消耗),这部分无产阶级的绝对增长就需要采取这样一种形式:它的成员迅速耗损,但是它的人数不断增大。这样就需要工人一代一代地迅速更替。这个规律对人口中的其他阶级是不适用的。这种社会需要,是通过早婚这一大工业工人生活条件的必然后果,并通过榨取工人子女以奖励工人生育子女的办法来得到满足的。”(《资本论》第一卷第二十三章《资本主义积累的一般规律》)

[2]

综合理工学院(École Polytechnique)和国家行政学院(L’ École nationale d'administration, l’E.N.A.)都是法国的精英高校,处于法国高等教育系统的最高层级,培养了相当一部分统治精英。此段意在讽刺法国统治精英集团小而封闭、极度固化。

[3]

在治疗性堕胎中,堕胎原因是胚胎危害了母亲的生命健康。

[4]

佩雷法案(Proposition de loi Peyret)是戴高乐主义议员克劳德·佩雷(Claude Peyret)于1970年向法国国民议会递交的提案,旨在增加允许堕胎的情形。该提案未获通过。A.N.E.A.全称全国堕胎研究协会(L'Association nationale pour l'étude de l'avortement),其在1970年提议放宽治疗性堕胎的限制。这些提案都无意推动无条件堕胎的合法化。

[5]

本句所列的人物皆与当时法国的反堕胎法律和政治活动有关。