紫外发散|酷儿理论六讲之03 · 主体的生产

在开启关于暴力运作的讨论之前,我们需要更细致地谈谈之前一直存而不论的 ** 性别主体 ** (subject of sex/gender):在关于性别的规范之下,操演性地生产出来的性实践的实践者。不过我们将讨论的实际上是一般的主体生成的理论,不特性别主体而已——只需要把下文中所有关于意识形态的讨论都限定到异性恋矩阵的意识形态上,那就完全可以成为关于性别主体的特殊讨论了。之所以要回过来谈主体,是因为在主体的生产这个问题上,我们可以看见暴力运作的一切方面。

我们援引了朱迪斯·巴特勒的理论来说明,性别主体不是铭刻在生理机体上的东西,而是反过来的: ** 要先有一套关于性别的规范规定哪些实践是「与性相关的」,个别的机体执行这些实践,才把自己生产为某种性别主体。 ** 哪怕仅仅是在头脑中形成一个「我是某某性别的人」「我是某某性倾向的人」的定义(大脑中的活动也是某种实践活动),也需要预先了解到关于某某性别或者某某性倾向的知识才行,而这种知识无疑都是关于性别的规范的一部分。这个视角毫无疑问是颠覆性的:它把主体的生产归结为某种外在的结构(例如话语的规范)运作的结果,而不是原因。这个主体理论直接来自于精神分析学家雅克·拉康 ** [1] ** 和马克思主义哲学家路易·阿尔都塞 ** [2] ** 。关于这三位学者的思想之间的传承关系,已经有过足够多的论述了 ** [3] ** 。我们基本上援引阿尔都塞 ** [4] ** ,在适当的时候简单解释他与拉康的平行关系。

从左到右:雅克·拉康(Jacques Lacan)、路易·阿尔都塞(Louis Althusser)、朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)

** [1] ** 雅克·拉康(Jacques Lacan),法国精神分析学家。曾在巴黎多年主持召开精神分析研讨班,以「回到弗洛伊德”的口号开启了精神分析的一个全新的重要流派,并逐渐形成了一整套关于语言和言语、能指、无意识、主体、欲望、异化的哲学。这一套理论艰涩难懂,但是对这些理论的各种解读深刻地影响了马克思主义、结构主义、后结构主义和文艺理论。

** [2] ** 路易·阿尔都塞(Louis Althusser),法国马克思主义哲学家, 1962年起任巴黎高等师范学院哲学系教授。法国共产党员。其重新阐述马克思主义经典理论的论战文集《保卫马克思》使其在法国思想界一战成名,而后的多篇作品奠定了其在西方左翼思想界的重要地位,对马克思主义、精神分析、结构主义、后结构主义、语言哲学等都产生了深远的影响。

** [3] ** 巴特勒自己在《权力的精神生命》(The Psychic Life of Power)中专辟一章读解阿尔都塞的主体理论,在其它论著中谈及主体时也对阿尔都塞多有传承。对于这一点的讨论,可参见,例如Macherey P., Judith Butler and the Althusserian Theory of Subjection. Translated by Stephanie Bundy. Décalages 1, no. 2 (2012): article 13. 或者Lampert M., Resisting Ideology: On Butler’s Critique of Althusser. Diacritics, vol. 43 no. 2, 2015, pp. 124-147. 前一篇的作者是阿尔都塞的学生。后一篇的核心论点就是阿尔都塞的意识形态理论实际上完全能够回应巴特勒的批判,并且(在提出可行的反抗策略上)比巴特勒更优。

** [4] ** 限于篇幅,我们无法展开论述他们的传承关系,只能简单地解释一下为什么以援引阿尔都塞为主(当然,读者完全可以在了解过之后根据自己的喜好选择不同的理论):拉康太过晦涩,而阿尔都塞对拉康进行了马克思主义的重新表述(或者说,重新发掘了那些间接影响了结构主义的马克思主义理论家——巴赫金、沃罗西诺夫等等),让拉康的思想范畴变得容易理解多了;巴特勒的主体理论是对阿尔都塞的批判性继承,她批评阿尔都塞把反抗这种主体训唤的可能性完全抹去,试图在此处引入某种微观的反抗策略以将阿尔都塞变得不那么「决定论”,但其实阿尔都塞自己已经想到了这一步,而巴特勒在这个问题上令人遗憾地抛弃了一些最重要的、唯物主义的内核。

阿尔都塞的《意识形态和意识形态国家机器——研究笔记》(Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une recherche))是他讨论主体理论的主要文本。他通过讨论生产条件的再生产与意识形态的关系,而试图为马克思主义的意识形态理论提供补充。我们在第一节中已经谈到了《德意志意识形态》中划分出来的生产的第二个方面:生产条件的再生产。阿尔都塞的讨论由此而起 ** [5] ** :为了保证生产条件的再生产,就不仅仅要让劳动者能够维系基本的自我持存,还需要劳动者能够一直保持为「合格的劳动力」;这不仅需要劳动者掌握一定的劳动技能,更需要他们 ** 臣服 ** 于自己所在的生产关系所要求的 ** 规范 ** 。阿尔都塞由此指出:

“

只有在意识形态臣服的形式之下,并受到这种形式的制约,才能为劳动力技能的再生产做好准备。

”

这就要承认一种新的现实—— ** 意识形态 ** ——的实际存在。在这里,「意识形态」便可以被理解为第二节中的「矩阵」的同义词,而异性恋矩阵便是一种意识形态。

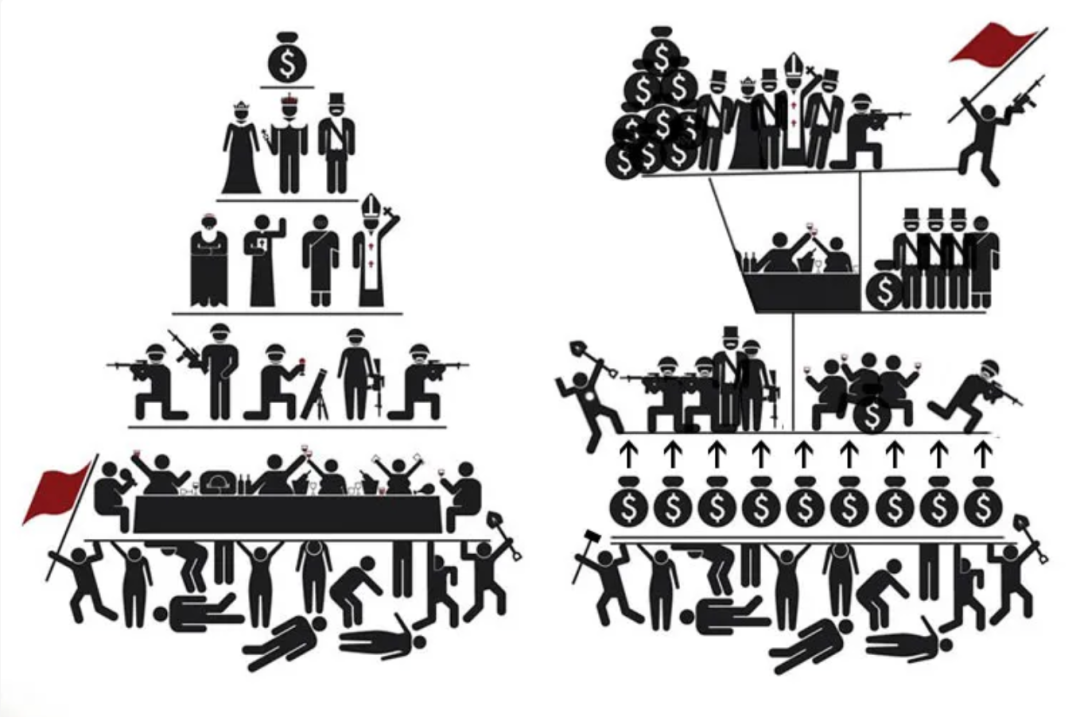

接下来,阿尔都塞对经典的马克思主义国家理论作出了补充 ** [6] ** 。相对于经典的马克思主义国家理论中的 ** 镇压性的国家机器 ** ,他提出了 ** 意识形态国家机器(appareils idéologiques d’État, AIE) ** 这个重要的概念。他举出了一些意识形态国家机器的例子:宗教AIE(宗教组织)、教育AIE(学校)、家庭AIE(亲属关系)、法律AIE、政治AIE(政治制度)、工会AIE、传播AIE(传媒)、文化AIE(文学/艺术/体育)……意识形态国家机器与镇压性国家机器的区别在于,前者主要 ** 「在意识形态层面」 ** 起作用(辅之以 ** 暴力 ** ,常常是削弱的、隐蔽的、象征层面的),而后者主要依靠 ** 暴力 ** 起作用(辅之以 ** 意识形态 ** )。意识形态国家机器的职能,就是提供一套意识形态的叙述,用来论证某种特定的生产方式、特定的社会结构的合法性。阿尔都塞指出,在资本主义社会中,统一的资产阶级国家政权支配着这个时代的所有意识形态国家机器,因此诸多的意识形态国家机器获得了同一个功能: ** 维系资本主义生产方式的再生产 ** 。

宗教、政治AIE等,辅之以暴力(军队等)

得以维系资本主义生产方式的再生产

到此为止还是非常经典的马克思主义风格的文本。但接下来,阿尔都塞就开始集中讨论意识形态了,而这些讨论与结构主义思潮之间有所联系。当他重新解读「意识形态没有历史」这个马克思的论断时,他就已经把意识形态与精神分析所讲的 ** 无意识 ** 联系了起来 ** [7] ** :

“

意识形态的特殊性在于,它被赋予了一种结构和功能,以至于变成了一种非历史的现实,即在历史上无所不在的现实,也就是说,这种结构和功能是永远不变的……意识形态是永恒的,恰好就像无意识一样。

”

** [5] ** 路易·阿尔都塞,《意识形态与意识形态国家机器:研究笔记》,孟登迎译,陈越校,《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社(2003),pp. 320-326.

** [6] ** 同上书,pp. 334-347.

** [7] ** 同上书,pp. 351-352.

从这里开始,阿尔都塞便与列维-斯特劳斯和拉康发生了对话:他暗示意识形态实际上类似于无意识。在法国左翼思潮的语境之下,「无意识」 ** 不是 ** 指弗洛伊德所说的那种个人的意识层面之下那些根本的动力;相反,无意识是一种外在于个别主体的结构,它「像语言一样被结构」(拉康语)。拉康在精神分析研讨班上的报告中解释说 ** [8] ** :

“

当我说 ** 「无意识是像语言一样被结构的」 ** 时,我表示的意思是什么,你们中的大多数人都会对此有一些想法。……我愿意通过某种确实是在科学的层面被具体化的东西来说明它,通过克劳德·列维- 斯特劳斯探索、结构、阐述的那个领域来说明它……

在任何经验、任何个体的推演被铭写进它之前,甚至在那些可能仅仅与社会需求有关的集体经验被铭写进它之前,某种东西就开始组织起这个场域,铭写它初始的力线。……

在严格意义下的人类关系建立起来之前,某些关系就已经被决定了。它们来自于自然界可以提供支持的任何地方,这些支持以二元对立的方式组织起来。自然界提供了——我必须使用这个词——能指,而这些能指以一种创造性的方式组织起了人类关系,为他们提供了结构,并且塑造着他们。

”

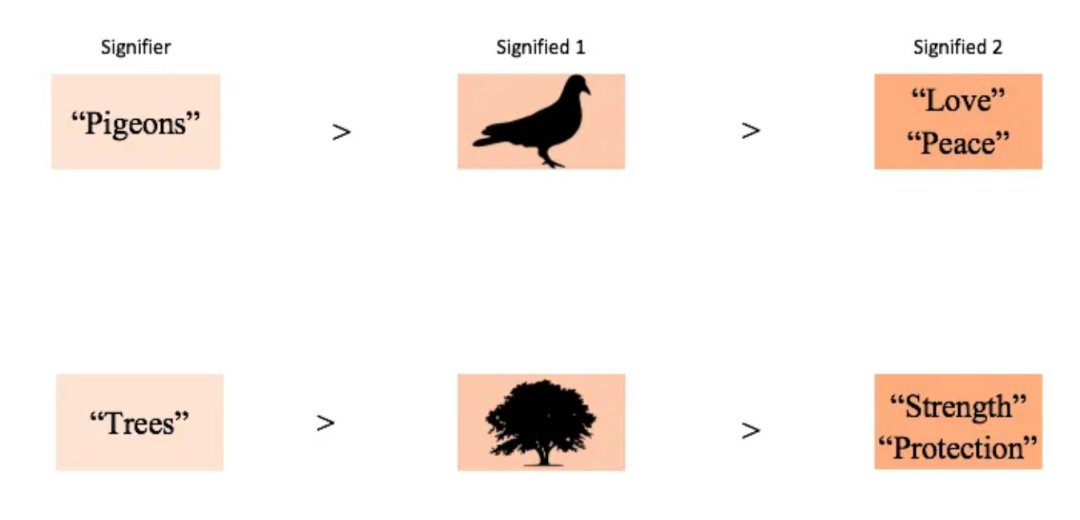

能指/所指(signifiant/signifié)是语言学家斐迪南·德·索绪尔 ** [9] ** 在讲授语言学课程时提出的一对概念,用以区分标记一个符号的音响和符号的概念本身。索绪尔在这里阐发了他对语言系统/结构的探索——能指和所指的对应原则上说是任意的(例如在不同的语言中,「树」的写法和发音完全不同),然而由于一些 ** 集体的约定 ** ,能指与所指的对应可以得到认可,形成一套赋予意义的 ** 语言符号系统 ** 。列维-斯特劳斯将这种思路应用于人类学研究 ** [10] ** 。他致力于发掘人类社会的组织背后所隐藏的那些类似语言符号系统的 ** 象征系统 ** ,认为赋予对象以意义的关键,并不在于对象本身的性质(所指之物),赋予意义的是象征系统的 ** 结构性法则 ** 。人类的实践被这种法则赋予意义,而人类社会的组织的基础,就是某些象征系统的法则之下的 ** 象征交换 ** 。在某一象征系统下进行实践的具体的主体,对于自己所在的象征系统的结构性法则是无知无觉的——这就是 ** 无意识结构 ** 的实质。

能指(signifier)与所指(signified)

** [8] ** Jacques Lacan: The Seminar of Jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton & Company, 1978, p. 20.

** [9] ** 斐迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure),瑞士语言学家。其对语言学的研究开启了现代语言学,并成为了结构主义思潮的源头。他讲授的内容后来被学生整理成了《普通语言学教程》。

** [10] ** 以下概括所对应的内容见于列维-斯特劳斯的《结构人类学》。

拉康更进一步,把语言结构当作某种更加广泛存在的 ** 象征结构 ** 的模型。他将其命名为 ** 象征秩序/象征界 ** (le symbolique ordre / le symbolique)。它是一整套对能指、对符号进行操控和整合的规范,它为调用能指的实践赋予意义。从赋予意义这一点出发,拉康抽空了「所指」的内涵;所指仅仅是一连串的按特定方式组织起来的能指链条,是象征秩序赋予了它意义。拉康在此基础上发展了他的关于主体生成的理论:就像人类婴儿需要经历一个将镜中影像认同为自身的过程那样,主体的生成必须借助于某些外在之物,某些「小他者」,否则便不能区分出「自己」与「非己」;「非己」的作用便是将「自己」的碎片化的身体经验统合起来,形成一个统一的 ** 「理想我幻象」 ** ,由此,主体才能够通过对这个理想我幻象的误认而确认自身,或者说被生产出来。这个理想我幻象的存在,被拉康称作 ** 想象界 ** (l’imaginaire)。然而,统合所有碎片化的身体经验这个操作本身,不过是将一系列的能指——身体经验——按照某种规范组成链条,故生成理想我幻象本身就要受到象征秩序的操纵。在这个意义上, ** 象征秩序先于个别的主体而存在,主体是一连串的能指链条在象征秩序中运行的某种结果。 **

回到阿尔都塞。阿尔都塞没有直接沿用马克思和恩格斯在《德意志意识形态》当中那些关于意识形态的模糊不清的说法(「倒映的现实」),而是借用拉康的这些想法为意识形态下了定义 ** [11] ** :意识形态是个人与其实在生存条件的想象关系的「表述」(répresentation)。在这个定义当中,「表述」所对应的正是象征秩序——不论如何进行表述,都必须要借助一串能指,因而要受到象征秩序的约束。所表述的内容,是一种「想象的关系」 ** [12] ** :

“

「人们」在意识形态中「对自己表述」的并不是他们实在生存条件、他们的实在世界,相反,在那里首先对他们表述出来的是他们与这些生存条件的关系。正是这种关系处在对实在世界的任何意识形态的(即想象的)表述的中心。正是这种关系包含了必定可以解释对实在世界的意识形态表述带有想象性歪曲的「原因」。或者,不谈什么因果关系,我们可以更确切地提出这个论点:正是这种关系的想象性质才构成了我们在全部意识形态中(如果我们不相信它是真理的话)可以看到的一切想象性歪曲的基础。

”

通过语言的表象,即名称和词语

婴儿将其自身与形象紧密地联系在了一起

** [11] ** 路易·阿尔都塞,《意识形态与意识形态国家机器:研究笔记》,孟登迎译,陈越校,《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社(2003),p. 352.

** [12] ** 同上书,pp. 354-355.

这构成了马克思和恩格斯所说的「意识形态是对现实的歪曲」的全新解释:人们与自己实在生存条件(生产关系和机体在生产关系之中的生产实践:生产?剥削?被剥削?镇压?)之间存在各种各样的关系,在这些关系中形成各种各样的身体体验,而为了将这些体验统合起来形成一个「我在生产关系中的角色」的理想我幻象,就需要象征秩序的介入来完成表述。但我们早已提到过, ** 现实是绝对差异化的、不断地变动的,生产关系是运动的,象征秩序本身作为生产的产物而将绝对差异化、不断变动的现实赋予意义,也必须受制于绝对差异化现实的变动。 ** 因此,任何经有它调停的表述都只能截取某个固定时刻的它,而不可能完整地再现它。在这个意义上,可以说意识形态所完成的正是教导主体对现实生存条件进行 ** 误认 ** 。

阿尔都塞接下来的核心论点已经呼之欲出了[13]:

“

意识形态的作用是将个人训唤(interpeller)为主体。

”

结合刚才的讨论,我们立刻可以看出,这是对拉康的主体生成理论的重新表述——意识形态是规范性的,各种各样的想象关系被它统合起来,形成一个被误认的理想我幻象,而主体认同于这一幻象才得以生成。那么具体怎么训唤呢?阿尔都塞写道 ** [14] ** :

“

意识形态具有一种「物质的存在」。

”

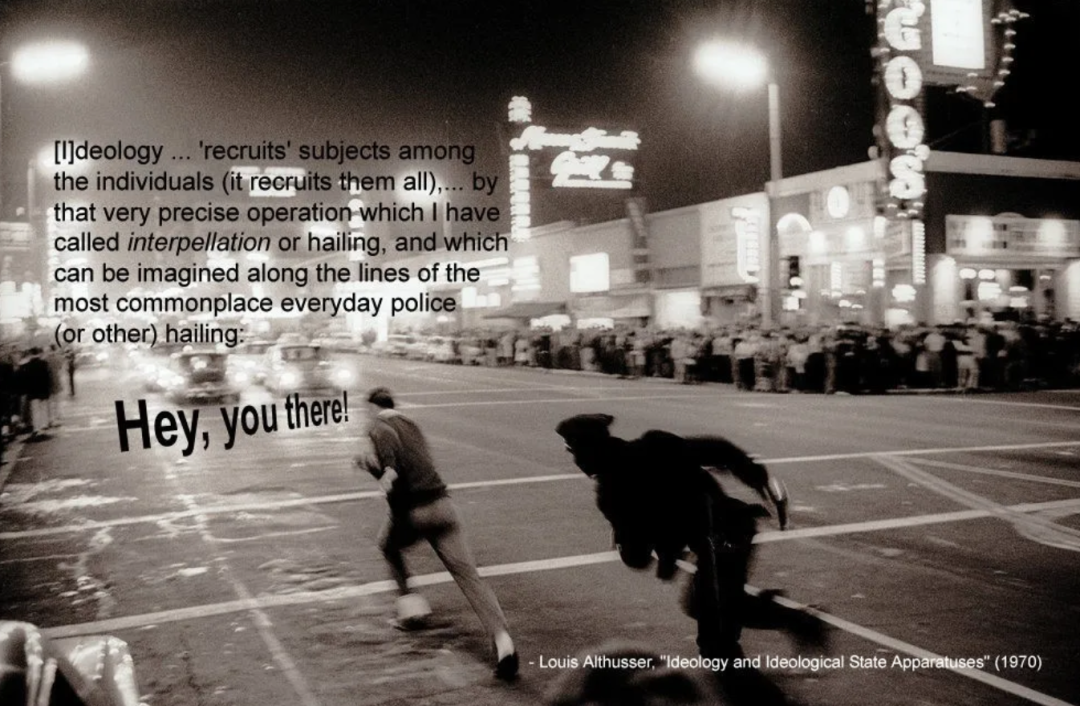

按照他的解释,这种物质存在正体现在对 ** 仪式(包括发生在头脑中的观念的仪式) ** 的规定,意识形态——作为「象征秩序」的同义词——的功能正是 ** 为不同的仪式赋予不同的意义 ** ,而个人通过表演不同的仪式被确定为不同的主体。阿尔都塞举的例子恰恰符合「训唤」的字面意义:一个人走在大街上,警察在这个人的身后叫一声「喂!叫你呢!」这个人如果回过头来,那就是接受了警察的训唤,从而被确认成为一个主体;是意识形态规定了面对警察的呼喊时回过头来这一仪式的代表的意义:一个接受国家暴力机器镇压的主体。

「喂!叫你呢!」

** [13] ** 同上书,p. 361.

** [14] ** 同上书,p. 356.

通过这个例子,也的确可以看出,主体的生成过程已经包含了 ** 暴力运作 ** 的成分。主体在一定的生产关系中接受意识形态的训唤来完成表演仪式,而对这些表演仪式进行规范的,正是阿尔都塞在一开始引进的——意识形态国家机器。暴力机器直接管理实践,镇压不符合规范的实践者,而意识形态国家机器则通过「意识形态」来把不符合规定的实践者建构成不能为象征秩序所理解的「变态」,从而为针对这些实践者的任何形式的暴力打开了合法性的口子。由此,现存的社会秩序才能够进行再生产。

也就是在这个问题上,巴特勒和阿尔都塞发生了分歧。在《权力的精神生命》(The Psychic Life of Power)中,巴特勒认定 ** [15] ** ,在阿尔都塞式的马克思主义理论中,主体根本就没有拒绝训唤的可能性,因为阿尔都塞所举的例子要求被呼喊的个体内心拥有某种必须回应的「原罪」,从而根本不可能拒绝意识形态这种无所不在、结构严谨的神圣权力(divine power)的召唤。

然而其实阿尔都塞已经想到了这一层。阿尔都塞使用非常正统的马克思主义术语对此进行了解释 ** [16] ** :

“

实际上我们可以说,马克思意识形态理论能够得到发展的本质,就在于坚持阶级斗争相对于国家机器和各种意识形态国家机器的作用及功能的优先性——与任何功能主义都不调和的优先性。

”

在几年之后写就的补充说明中,阿尔都塞继续解释道 ** [17] ** :

“

我们显然不能认为统治阶级对社会的意识形态「控制」体系——也就是说统治阶级的舆论效果(「统治阶级的意识形态」,马克思语)——就是一个简单的既定事实,就是只 ** 由那些机构所限定的一个体系 ** ,能够 ** 自动 ** 复制同一阶级的强制规则或体现有着由其功能规定的一定目标的这个阶级的明确阶级意识。因为占统治地位的意识形态从来都不是阶级斗争的既成事实,从来都不可能摆脱阶级斗争本身对它的影响。

”

换句话说,象征秩序是一套关于如何操纵能指链条的规范,但是这套规范本身也是 ** 生产性 ** 的,是在一定的社会条件之下生产出来的,因此不仅总不能完整地再现绝对差异化的社会现实,还总是被那些最基本的生产斗争(例如阶级斗争)所塑造着;意识形态/无意识结构的作用是训唤主体,但是意识形态/无意识结构本身却也是 ** 生产性的 ** ,是阶级斗争的场域(阿尔都塞语),不同社会集团的意识形态随着这些集团之间的博弈而博弈着。

** [15] ** Buter J., The Psychic Life of Power, Stanford University Press, 1997, pp. 109-110.

** [16] ** 路易·阿尔都塞,《意识形态与意识形态国家机器:研究笔记》,孟登迎译,陈越校,《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社(2003),pp. 320-326.

** [17] ** 路易·阿尔都塞,《关于「意识形态国家机器”的说明》,孟登迎、赵文译,见《美术馆――全球化语境中的博物馆经济》(总第12期),上海书店出版社2008年版。

生产斗争在意识形态场域往往表现为对能指链条意义生产规则的颠覆。例如,对于性少数群体来说,把酷儿(queer)一词拿来自嘲、乃至传递自己的骄傲,正是一种话语层面的颠覆:它不再被用来表达贬义(「非异性恋的变态」),而是成为被异性恋矩阵的意识形态所边缘化的「不可理解」的人们聚集起来的旗帜,成为一种对异性恋矩阵的意识形态的进攻。这种意义生产建立在同性恋解放运动多年的发展的基础之上,而我们在后面将会谈到,同性恋解放运动本就是性关系和亲属关系在资本主义时代经历变革的直接产物。

酷儿:对异性恋矩阵的颠覆

这也就表示, ** 意识形态/无意识从来就不是一个平滑完满的体系,而是充满着分裂和矛盾的;对主体的训唤不仅是一种需要不断地进行下去的操演性的过程,而且也是一个充满着分裂和矛盾的过程。对抗占据统治地位的意识形态训唤的可能,从来都是蕴藏在社会本身的运动之中的。 ** 马克思早就说过 ** [18] ** :

“

世俗基础使自己从自身中分离出去,并在云霄中固定为一个独立王国,这只能用这个世俗基础的自我分裂和自我矛盾来说明。因此,对于这个世俗基础本身应当在自身中、从它的矛盾中去理解,并在实践中使之革命化。

”

** [18] ** 《马克思恩格斯全集》第三卷,《马克思论费尔巴哈》,中共中央编译局第一版,p. 7.

如果把这些说法翻译到拉康晚年的理论那里,那就是:象征秩序永远不可能是完满的,它充满着断裂,而 ** 实在界 ** (le réel)——那些不可能被象征化的剩余——在象征秩序断裂的地方显露出来,它与象征界和想象界相互纠缠、博弈,顽强地对抗着象征化的操作,在象征秩序之中不断地爆破出缺口;因此,对主体的训唤不仅总是进行时的,而且总是内蕴着冲突;主体的认同永远不可能达到完满,永远充满了分裂和矛盾。 ** 我们所要做的,正是将这种冲突揭示出来,并且「在实践中使之革命化」。 **

回到那个警察呼喊训唤主体的例子:对于那些在1917年春天走上了彼得格勒街头的无产阶级群众来说,他们已经组织了起来,积累了充分的力量,可以不再回应、甚至藐视沙皇警察的呼喊。他们在那时甚至已经挣脱了资产阶级意识形态训唤的出卖剩余价值的主体身份了。所以,反抗是可能的, ** 因为对神圣权力的反制从来都是神圣权力自身的一部分 ** ,在有些时候,物质层面的权力博弈可以让这种反制变得极为强大,以至于警察的训唤也不起作用了。这就是对巴特勒的回答。